こちらはGoogleでは見つけることが出来ない

Microsoft Bing限定公開のブログです!

(一部記事を除きます)

今回の主役は芳醇な香りで私たちを魅了する「バター」です。

2025年7月初旬、欧州を襲った記録的な猛暑は、実は私たちの食卓にも暗い影を落とし始めています。

ロイター通信によると、熱波に伴いフランスやイタリア、スペインで少なくと8人が死亡し、ギリシャやトルコなどでは山火事が発生。スイスでは冷却に利用される河川水温の上昇により、原子炉が停止と社会生活に大きな影響が出ています。

一見、遠い国の話に思えるかもしれませんが、世界的にバターの供給が逼迫し、今後その状況がさらに厳しくなる見込みであることが、複数の報道や専門家の分析から浮き彫りになっています。

この「バター不足」の背景と、私たちの生活への影響について深掘りします。

パリの老舗パン屋も悲鳴!深刻化するバター不足

フランス・パリの人気のパン屋「マミッシュ」では、看板商品のパン・オ・ショコラやクロワッサンに欠かせない特別なバターの安定供給が困難になっているといいます。

長年の取引先からも入手が難しくなり、他のルートを探せばコスト増は避けられない状況です。

実際、香港のベーカリーチェーン「ベイクハウス」も、年間バター使用量が前年から倍増する一方で、供給確保のために仕入れ先を次々と変更せざるを得ない状況に直面しています。

なぜバターが足りなくなるのか?複雑に絡み合う要因

世界中でバター価格が過去最高水準に張り付き、値上がりの勢いが収まる気配がない背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。

気候変動による生産量減少

まさに今、欧州を襲っている「殺人レベル」と形容される猛暑は、乳牛にも深刻な影響を与えています。

乳牛は暑さに弱く、ストレスや体温上昇によって乳量も乳脂肪分もが大幅に減少します。

原料となる生乳が減れば、当然バターの生産量も落ち込みます。

さらに、猛暑は生クリームやアイスクリームといったバターと競合する乳製品の需要をも押し上げ、限られた生乳の奪い合いを加速させているのです。

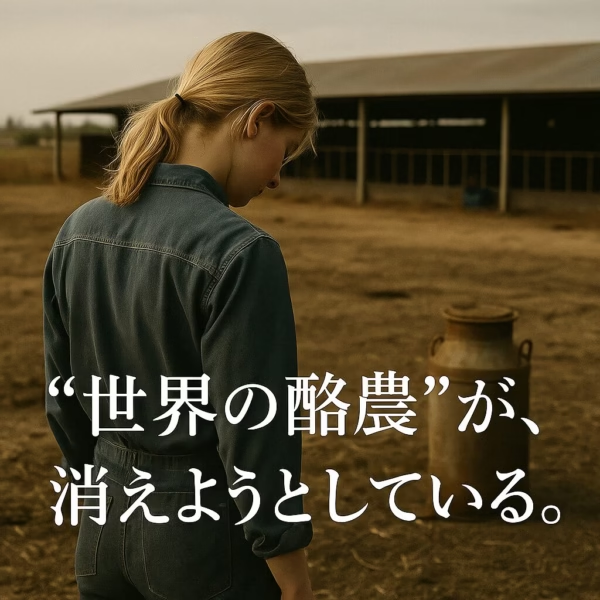

酪農業界の人手不足と産業構造の変化

ニュージーランドのような世界有数の酪農大国でも、バターの生産量がコロナ禍前の水準に戻っていません。

背景には、酪農業の労働集約的な性質や、若者の都市部(特にIT関連分野)への流出、さらに高収入を求めてオーストラリアなどへの出稼ぎといった構造的な人手不足があります。

また、欧州の乳業メーカーは、バターよりも利益率の高いチーズの生産に注力する傾向が強まっています。

チーズは牛乳全体を加工でき、副産物のホエイ(乳清)も需要が高いからです。

この産業構造の変化も、バター生産量の減少に拍車をかけています。

世界的なバター需要の増加

供給が絞られる一方で、世界のバター需要は高まる一方です。

特に経済発展が著しい中国や台湾などのアジア圏では、食の洋食化に伴いバター消費が急増しています。

加えて、欧米諸国でも「超加工食品」を避ける健康志向の高まりから、より自然でシンプルな食品であるバターが再評価され、再び人気を集めています。

超加工食品(Ultra-Processed Foods)とは?

複数の食材を工業的に配合して製造された、加工の程度が非常に高い食品を指します。

具体的な例

- スナック菓子: ポテトチップス、クッキー、ビスケット、チョコレート、キャンディー、グミなど

- 菓子パン・総菜パン: 大量生産された包装パンなど

- 清涼飲料水: 炭酸飲料、甘い缶コーヒー、栄養ドリンク、果物ジュース(濃縮還元や加糖が多いもの)など

- インスタント食品: カップ麺、インスタントラーメン、レトルトカレー、粉末スープなど

- 冷凍食品: 冷凍ピザ、冷凍パスタ、チキンナゲットなど

- 加工肉: ハム、ソーセージ、ホットドッグ、コールドカット(薄切り肉)など

- 朝食用のシリアル: 砂糖が多く加えられたもの

- マーガリンやその他のスプレッド

なぜ健康に悪いとされるのか?

超加工食品の過剰摂取は、近年多くの研究で様々な健康リスクとの関連が指摘されています。

- 肥満: 高カロリーで満腹感が得られにくく、過食につながりやすい。

- 心血管疾患: 糖分、塩分、脂肪の過剰摂取が、高血圧やコレステロール値の上昇を引き起こす可能性がある。

- 2型糖尿病: 血糖値の急激な上昇やインスリン抵抗性の悪化につながる。

- がん: 特に加工肉などが特定のがんリスクを高めるとされている。

- うつ病などの精神的な不調: 腸内環境の悪化や炎症が関連している可能性が指摘されています。

- 栄養不足: 必要な栄養素が少ないため、食事全体の質が低下する。

このような説明を聞いていると、バターをたっぷりと使って焼き上げたクロワッサンや、メープルシロップとバターのハーモニーが楽しめるパンケーキの方が、確かに食欲をそそりますよね。

日本の食卓への影響は?

日本のバター自給率は80%台後半から90%前後と比較的高い水準にあるものの、依然として一定量は輸入に頼っています。

世界的な供給逼迫の状況下では、「お金を支払えばいくらでも輸入できる」という状況ではありません。

欧州の飲食店では、既にバターの価格転嫁(25~30%の値上げ)や、バターの使用を減らしてオリーブオイルなどに代替する動きも出ています。

これらの動きは、数ヶ月遅れて日本の食卓にも波及する可能性が高いでしょう。

🆕 2025/10/5 追記 バター不足、あのお店にも影響が…

皆さんが東京のお土産のお菓子は?と尋ねられるとき「東京ばな奈」が思い浮かぶ方も多いことでしょう。

株式会社グレープストーン社が世に出したのが1991年、「アタッシュケースにぴったり収まるサイズ」というキャッチフレーズが、サラリーマンの東京出張みやげとして人気になったというのは有名なお話ですね。

その妹分的な位置づけで発売された「銀座のいちごケーキ」、キュートな見た目と手ごろなお値段でSNSでも話題となるなど、早くも人気者となっています。

そのグレープストーン社のホームページを見ていたところ、気になる告知が見つかりました。

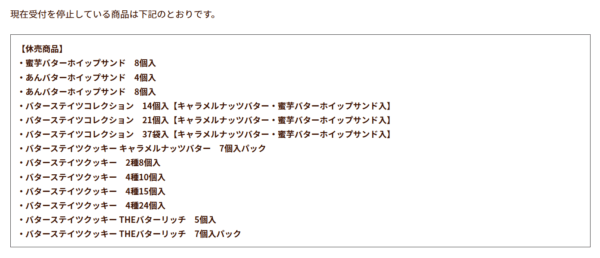

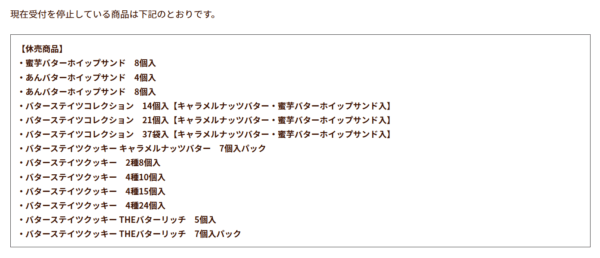

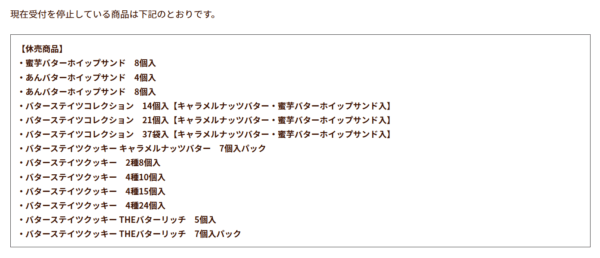

同社の商品で、商品名に「バター」が入っているものが、生産上の都合により取扱停止となったことが、2025年10月3日に発表されました。

引用元:パクとモグ公式オンラインショップ

詳しい説明がないのですが、これだけ「バター」を売りにしている商品が並ぶと、「バター品薄の影響」と思わざるを得ません。

この記事で述べてきたように、気候変動や需要増加に伴う「世界的なバター不足」が問題となるなか、グレープストーン社のようにバターを大量に消費する菓子店への影響は避けられないようです。

同社のブランド「Butter State’s(バターステイツ)」は先ほどの取扱停止リスト品目以外も、既に品薄となってます。

この状況については今後も注視して、気が付いたことがあったら皆さんにお知らせしたいと思います。

このような状況は一時的なものではなく、今後もしばらく続くものだと思います。

少なくともお気に入りのお菓子やケーキは、後で後悔がないように、食べたいなと思った時に買い求めて、

皆さんご自身も、そしてお店の方もハッピーになってみませんか?

まとめ:年々バターが高嶺の花に?

気候変動、産業構造の変化、そして高まる需要。

これら複雑な要因が絡み合い、世界的にバターの供給が危機的な状況にあります。

日本ではインフレの勢いが止まる気配がありませんが、私たちにとって身近な食材であるバターが、今後さらに高価になり、あるいは手に入りにくくなる未来も視野に入ってきました。

今日のクロワッサンやパンケーキの上に乗っかったバターの貴重さを、改めて感じずにはいられません。

週末にはお気に入りのパン屋さんに買い物に出かけてみませんか?

参考資料

Bloomberg: Butter’s Global Price Surge Hits Croissants and Kitchens Alike ([バター高騰、クロワッサンや家庭の台所にも打撃-世界で需給逼迫 – Bloomberg])

最後までご覧いただき有難うございました

-

インド・米国・中国も——世界の酪農大国の”崩れゆく現実”とは?

“世界の酪農大国TOP5”と聞かれて皆さんが思い浮かべた国は、どこでしたか? 日本の… -

パン業界の現状と今後 明暗を分ける「選ばれる理由」とは?

✔ この記事でわかること ▶ 米価格高騰によるパン業界への影響と、パン屋倒産件数が… -

まとめ記事 畜産業と酪農業の「疲弊しきった現実」と「厳しい未来」

日本の畜産業の苦悩は続きます。明るい未来は訪れるのでしょうか? -

群馬の酪農家、10年で半減──酪農業の衰退が引き起こす連鎖的崩壊

群馬県の酪農業がここ10年で半減したという残念なニュースが届きました。急速な減少により地域経済への影響が心配されます。 -

「牛なき世界」とは?——私たちの暮らしに起きる3つの異変

「牛なき世界」を想像してみて下さい。代替品のない牛、様々な要因により私たちの今の生活は保てないかも知れません。 -

ホクレンを通さないと補助金ゼロ?酪農制度の“再設計”という選択肢

「ホクレンに出さないと補助金がもらえない」──そんな話を聞いたことはありません…

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a27f123.d37f6604.4a27f124.32312486/?me_id=1194096&item_id=10001938&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmamapan%2Fcabinet%2Foil%2F17020001_r_768.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40e8d22b.e7e333dd.40e8d22c.4b51a023/?me_id=1333922&item_id=10000293&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcerestshop%2Fcabinet%2Fbread%2Fbread2%2F34736-2_800_00b.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4163ef0a.2832a882.4163ef0b.d6a96a01/?me_id=1198371&item_id=10000046&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmp%2Fcabinet%2Fcarm%2Foliveoil_n_01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント