近年、楽天市場で人気の南高梅を使用した「無添加はちみつ梅」のショップから、「商品容量や梅の大きさの変更」が発表されました。

これは、梅の不作が深刻化している現状を如実に示しています。

私たちが当たり前のようにスーパーやネットショップで目にしていた梅干しや梅酒が、実は非常に繊細な自然のサイクルと生産者の努力によって生み出されていることを、改めて考えさせられます。

【参考商品】 今回、容量変更を発表した「無添加『幸せの はちみつ梅 700g』紀州の南高梅」はこちらから詳細をご確認いただけます。 価格:4,500円(税込、送料無料) (2025/7/11時点)

| 無添加『幸せの はちみつ梅 700g』紀州の南高梅 塩分ひかえめ。薄皮で柔らかい果肉が特徴 樽の味自信の 自然派梅干しです。 価格:4,500円(税込、送料無料) (2025/7/11時点) 楽天で購入 |

なぜ梅が不作になったのか?

特に2024年の梅の不作は「歴史的」とも言われています。その主な理由を掘り下げてみましょう。

- 暖冬による開花時期のずれと受粉不良: 梅の多く、特に代表的な南高梅は、自家受粉が難しく、他の品種の花粉が必要です。暖冬で開花が例年より早まると、受粉に必要なミツバチが十分に活動できない低温期に咲いてしまったり、受粉相手となる他の梅の木との開花時期がずれてしまったりします。また、低温や乾燥はミツバチの活動を鈍らせ、受粉を妨げます。

- 雹(ひょう)の被害: 開花後や実が膨らみ始めた時期に雹が降ると、梅の実に傷がつき、商品価値が著しく低下したり、収穫量が大幅に減少したりします。

- 害虫の増加: 暖冬は、カメムシなどの害虫が冬を越しやすくし、翌年の大量発生につながることがあります。これらの害虫が梅の実を傷つけ、品質を損ねる原因となります。

これらの要因が複合的に絡み合うことで、梅の収穫量が激減し、結果として商品の価格高騰や容量変更につながっているのです。

同じく2025年シーズンも4月上旬に降った雹の影響で多くの実にキズがついてしまい、

NHK和歌山放送局が伝えたところによると「産地全体で47億円余りの被害」とのことです。

雹の被害によってキズ入りとなった実も「訳アリ品」として商品化されるとはいえ、生産農家や加工会社などにとっては、高く売れる良品の収穫・出荷量が多いに越したことはないのは間違いないですね。

間違いなく、気候変動が私たちの食生活に直接影響を与えている具体的な例と言えるでしょう。

日本における梅の生産と消費の現状

日本は梅の生産国として世界的に見ても上位に位置しており、2022年のアプリコット(梅を含むアンズ類)の世界生産量では11位にランクインしています。

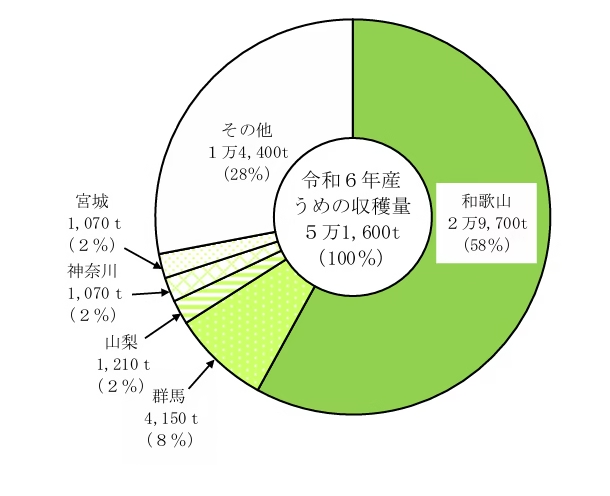

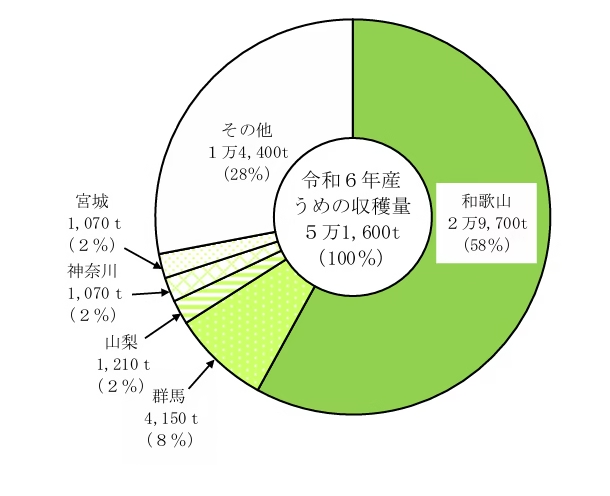

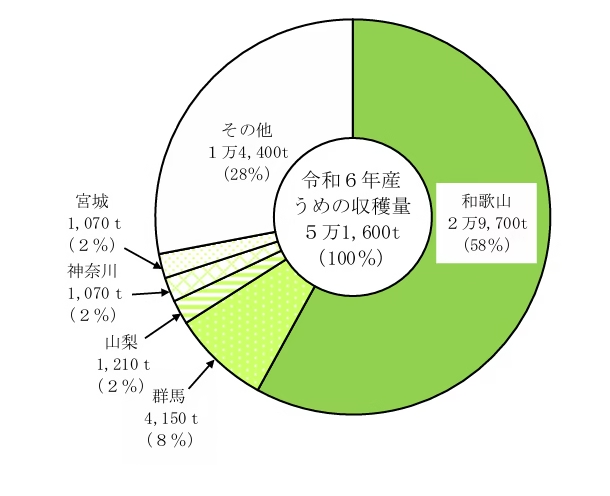

国内では「和歌山県」が圧倒的な生産量を誇り、全国の約6割を占めています。

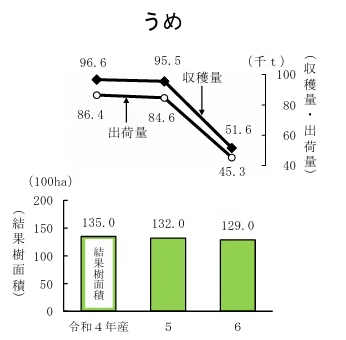

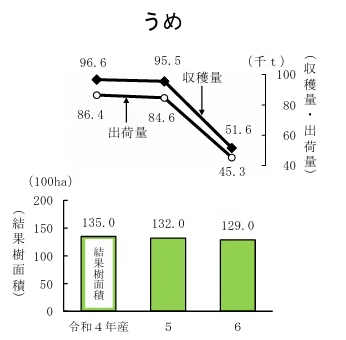

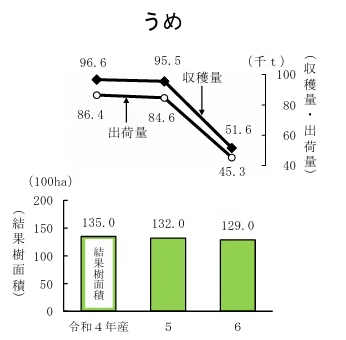

しかし、国内の梅の生産量は、耕作面積が微減傾向にある中で、近年は気候変動の影響で収穫量と出荷量が大きく変動しています。特に、2024年度の梅の収穫量は前年の半分近くまで減少しており(農林水産統計より)、消費者の梅干し離れが進む中で、この大幅な生産量の減少が大きな課題となっています。

これにより、希少化した原材料「梅」の調達コストが上昇し、インフレ社会の中で生産農家や加工会社の事業運営への影響がますます深刻化している状況がうかがえます。

引用元:令和6年11月26日公表 農林水産統計

和歌山県が「うめ」の圧倒的生産量を誇る理由

梅干し生産者が直面する新たな壁:HACCPの義務化

2021年6月1日、私たちの口に入る食品の安全性を高めるため、食品衛生法が改正され、食品を扱うすべての事業者(一部例外を除く)にHACCP(ハサップ)という国際的な衛生管理手法の導入が完全義務化されました。

これは、原材料の受け入れから製造、出荷までの全工程で危険要因を特定し、徹底的に管理・記録する科学的なアプローチです。

しかし、この新たな基準に対応するためには、作業場の改修や専用設備の導入、詳細な記録作成と管理といった多大な費用や手間、専門知識が必要となります。

長年、昔ながらの製法を守り、少ない人手で営んできた小規模な梅干し加工業者にとって、このHACCP義務化は非常に重い負担となっており、経営を圧迫し、廃業や倒産に追い込まれる可能性が懸念されています。

(株)梅のひさぎ/自己破産へ <和歌山>

JCネットが伝えるところによると

和歌山県日高郡みなべ所在の「(株)梅のひさぎ」は2025年4月30日、同日までに事業を停止し、

破産申請に向けた事後処理を弁護士に一任したとのことです。

負債総額は約4億円。

同社は1992年創業、1995年に法人化され、梅干しや梅加工品の製造・販売を行っていた。

種抜き梅がコンビニのおにぎりに採用されたことなどで一時は年商10億円超を記録したが、

2009年の創業者死去以降は業績が悪化。

2024年には売上が約4億円まで減少し、連続赤字や原料高騰による資金繰りの悪化から、事業継続を断念。

同社の経営に関しては社長交代以降に取引先や社員との関係悪化の一部報道もあり、

複雑かつ慢性的な赤字体質が指摘されていました。

まとめ:自然への感謝と持続可能な未来へ

近年の梅の不作は、私たちが何気なく食卓に取り入れている食材が、どれほど自然の恩恵と生産者のたゆまぬ努力に支えられているかを改めて教えてくれます。

ミツバチの活動や雹(ひょう)が降るといったことが、私たちの生活に、これほどまでに大きな影響をもたらすのです。

コメ不足も重なり、「ご飯と梅干し」が日本の食卓からその存在感を失いつつある現状は、つい数年前までは想像もつかなかった事態です。

このような状況となってしまった今、困難に直面する梅の生産者たちに対してサポートの手を差し伸べることが必要となっていると思いませんか?

商品を購入してSNSで高評価を発信することや、クラウドファンディングなどの具体的な支援がないと日本の豊かな食文化を守ることは難しい局面になっています。

持続可能な未来を築くために私たちができることを、一緒に考え、そして行動に移していきましょう。

最後までご覧頂き有難うございました

もし良かったら、おまけも読んでみてくださいね!

おまけ その1:梅干しとウナギの食べ合わせ

古くからの言い伝えですが、「科学的な根拠は基本的にありません。」

「食べ合わせが悪い」と言われるようになった理由(諸説あります)

いくつかの説がありますが、主なものは以下の通りです。

- 消化促進による「食べすぎ」防止説

- ウナギは脂がのって濃厚な味わいで、消化に時間がかかります。

- 一方、梅干しの酸味(クエン酸)には消化を促進し、食欲を増進させる効果があります。

- このため、「梅干しと一緒に食べると、ウナギが美味しくてついつい食べ過ぎてしまい、消化不良を起こす可能性がある」という戒めとして言われるようになった、という説です。

- また、梅干しの酸味がウナギの脂をさっぱりさせるため、さらに食が進んでしまう、とも言われます。

- 贅沢を戒める説

- 昔はウナギも梅干しも貴重品であり、特にウナギは高価な食べ物でした。

- 「貴重なウナギを、さらに食欲を増進させる梅干しと一緒に食べると、より多く食べてしまい、贅沢が過ぎる」といった、贅沢を戒める教訓として広まったという説です。

- 単なる体質や偶然の一致

- ごく稀に、たまたまその組み合わせで体調を崩した人がいて、それが言い伝えになった、という可能性も考えられます。

現代の栄養学的見地から

現代の栄養学や医学の観点からは、梅干しとウナギを一緒に食べることで体に悪影響が出るという科学的な根拠は全く見つかっていません。

むしろ、以下のような良い点があると考えられます。

- 消化促進: 梅干しのクエン酸は、ウナギの脂っこさをさっぱりさせ、消化を助ける効果も期待できます。

- 栄養バランス: 梅干しには、ウナギには少ないビタミンやミネラル、有機酸が含まれており、栄養バランスを補完するとも考えられます。

結論

梅干しとウナギの食べ合わせが悪いというのは、科学的な根拠に基づかない迷信であると言えます。

むしろ、味の相性が良いと感じる人も多く、食欲増進効果を期待して一緒に食べる人もいます。

もし、この組み合わせで体調が悪くなったと感じる人がいるとすれば、それは食べ合わせによるものではなく、単に食べ過ぎた、体調が悪かったなどの別の要因が考えられます。

おまけ その2:なぜ和歌山県は「梅」で圧倒的No.1なのか?

ブログ本編で触れた通り、梅の生産は日本各地で行われていますが、和歌山県がその約6割を占める圧倒的な「梅どころ」であることは皆さんご存じだと思います。

ではなぜここまで突出した存在になれたのか、その秘密を紐解いてみましょう。

梅栽培に最適な気候と土壌

和歌山県、特に梅の主産地であるみなべ町や田辺市周辺は、梅の生育にぴったりの自然条件に恵まれています。

黒潮が流れる紀伊半島の南西部に位置するため、年間を通じて温暖で日照時間が長く、梅の成長に必要な要素が揃っています。

また、稲作には不向きとされる水はけの良い痩せた土地が広がることも、実は梅にとっては好都合。梅は根が浅く、じめじめした場所を嫌うため、この土壌が栽培を後押ししているんです。

最高級品種「南高梅」の存在

和歌山県が圧倒的なシェアを誇る最大の理由が、「南高梅(なんこううめ)」という唯一無二の品種です。

この南高梅は、果肉が厚く、皮が薄く、種が小さく、そして香りが良いという、梅干しや梅酒、梅シロップといった加工品に最も適した特徴を持っています。

元々は地元で発見された優れた梅の木を、昭和初期に当時の南部高校(現:南部高校園芸科)の先生たちが中心となって選抜・育成し、全国に広まるまでに至りました。

「紀州南高梅」というブランドは、まさに和歌山県の梅を代表する存在となったわけです。

歴史と地域ぐるみの取り組み

江戸時代には、痩せた土地での生産物を増やすため、時の領主が梅の栽培を奨励したという歴史があります。

さらに、明治時代以降には軍用食としての梅干しの需要が増えたこともあり、地域ぐるみで梅の栽培が拡大していきました。

そして現代に至るまで、「みなべ・田辺の梅システム」として知られる、梅畑と森林を共存させる独自の農業形態が築かれ、これが2015年には世界農業遺産にも認定されています。

これは、単にたくさん作るだけでなく、地域全体で環境と調和しながら梅を育ててきた証拠なんです。

結論

このように、和歌山県は、理想的な自然条件に加え、優れた品種(南高梅)を見出し、それを育て広める歴史的な努力と地域全体の協力体制があったからこそ、今日の「梅の王国」としての地位を確立できたのです。

最後までご覧いただき有難うございました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a244de6.e74a680a.4a244de7.52a0ef66/?me_id=1391256&item_id=10000705&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fskylark-group%2Fcabinet%2Fitem%2F110567gm%2F110567gm5_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント