こちらはGoogleでは見つけることが出来ない

Microsoft Bing限定公開のブログです!

(一部記事を除きます)

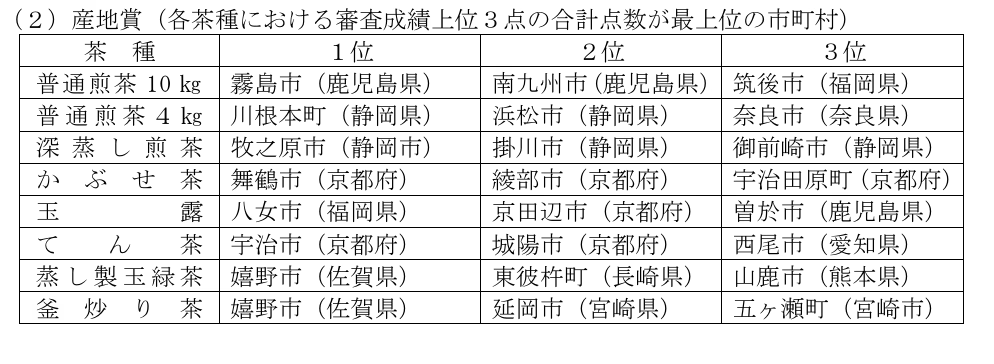

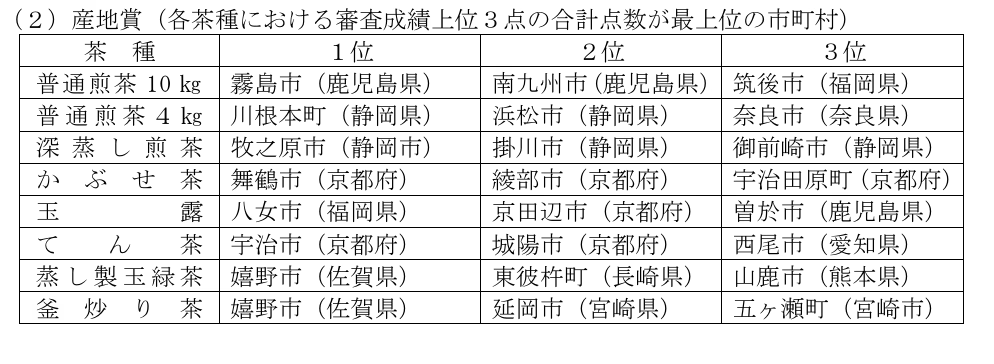

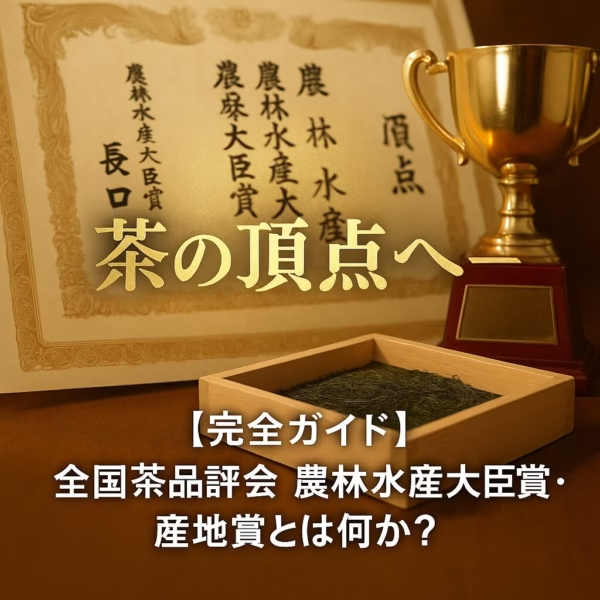

- ▶ 第79回「農林水産大臣賞」「産地賞」受賞者徹底分析

- ▶ 主要茶種の製法と特徴、そして代表的な産地というお茶の基礎知識

- ▶ 近年の全国茶品評会に見る産地のトレンド

2025年8月に奈良県において今年度No.1のお茶を決定する

「第79回全国茶品評会出品茶審査会」が開催され、

受賞者が2025年8月29日(金)に発表されました。

詳しくはこちらまで👉 第79回全国お茶まつり奈良大会/奈良県公式ホームページ

受賞された関係者の皆さん、おめでとうございました🎉

もしお役に立ったらSNSで情報をシェアして下さると、

大変うれしいです!

【速報】 第79回全国茶品評会 農林水産大臣賞・産地賞を徹底分析‼

今年を一言で言い表すと、

「常連が強さを発揮しつつ、霧島・川根・舞鶴といった新しい地域が輝きを放った大会」

だったと言えると思います。

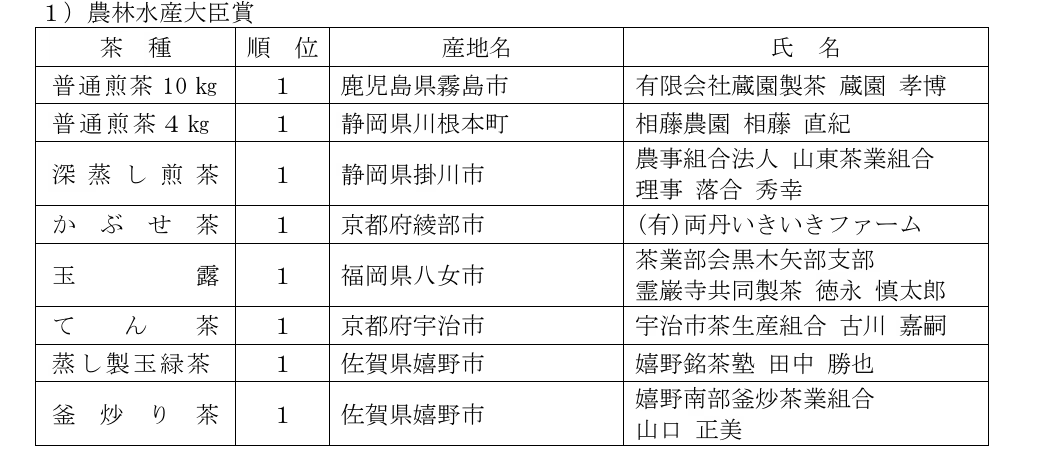

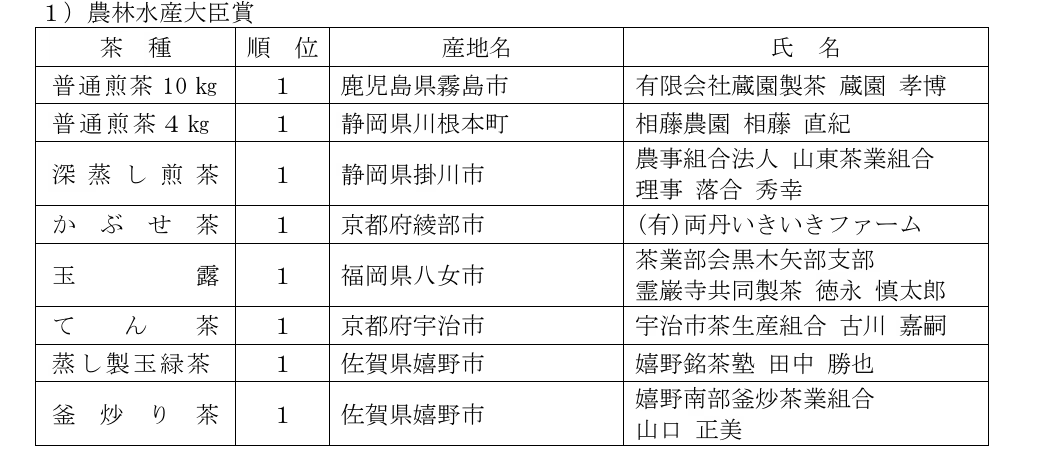

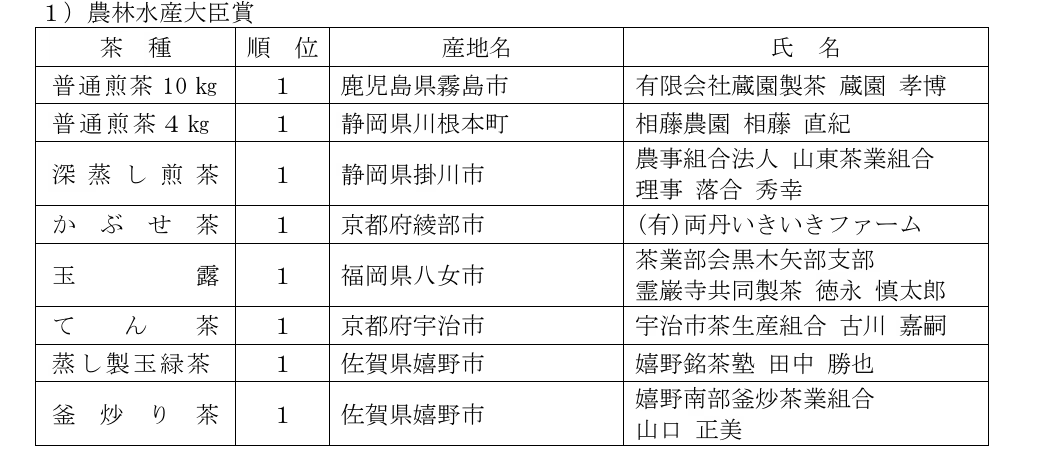

1. 鹿児島・静岡・京都・八女・佐賀の「常連」が強さを発揮!

- 普通煎茶10kg:鹿児島県霧島市(有限会社蔵園製茶)

→ 南九州市ではなく霧島市からの受賞は注目。南九州市が常連だった部門ですが、同じ鹿児島勢として“強さ”を示しています。

- 深蒸し煎茶:静岡県掛川市(山東茶業組合)

→ 掛川市はここ数年連続でトップ。まさに「深蒸し=掛川」のブランドをさらに固めました。

- 玉露:福岡県八女市(黒木矢部支部)

→ 京都・京田辺との激戦区ですが、今年も八女が存在感を発揮。25年連続産地賞も継続中です。“玉露の八女”を証明しましたね。

- てん茶:京都府宇治市(宇治市茶生産組合)

→ 抹茶の原料であるてん茶は、やはり宇治が安定して強い。伝統の強さを示しています。

- 蒸し製玉緑茶・釜炒り茶:佐賀県嬉野市

→ 嬉野市が2部門を制覇。蒸し製玉緑茶は「嬉野銘茶塾」、釜炒り茶は「嬉野南部釜炒茶業組合」。嬉野が“九州の玉緑茶王国”として不動の地位を維持しています。

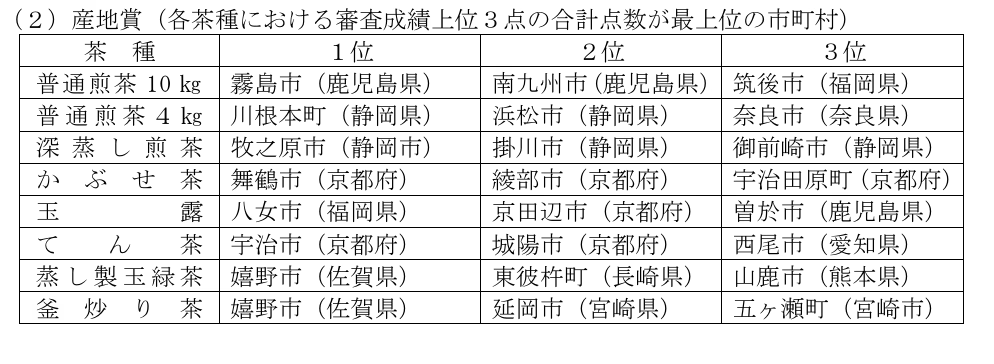

2. 産地賞での新しい動き

- 普通煎茶4kg部門:川根本町(静岡県)が1位

→ 個人賞も相藤農園(川根本町)が受賞しており、「山間地・川根」の高品質煎茶が改めて全国的に評価された形です。

\やはり静岡には1位が似合います。これからも応援してますよ‼/

- かぶせ茶部門:舞鶴市(京都府)が1位

→ 個人賞は綾部市の「両丹いきいきファーム」ですが、産地賞は舞鶴市。北部京都の台頭を象徴する結果で、近年の“宇治中心”からの多様化が進んでいます。

- 蒸し製玉緑茶部門:1位 嬉野市、2位 東彼杵町、3位 山鹿市

→ 佐賀・長崎・熊本と、九州北部での競い合いが鮮明に。緑茶市場の中で「ぐり茶」の存在感を再認識できます。

\佐賀県嬉野の蒸し製玉緑茶、通称「ぐり茶」、いかがですか?/

3. 特記すべきポイントまとめ

・鹿児島・霧島市の新顔が普通煎茶10kgで大臣賞を受賞(南九州市一強からの広がり)。

\霧島のお茶、飲んだことがない方は是非どうぞ!/

・静岡・川根本町の復権(個人・産地ともに入賞)。山間地ブランドが全国区で存在感。

・京都北部(舞鶴・綾部)のかぶせ茶躍進。従来の宇治中心からの多極化。

・嬉野が蒸し製玉緑茶と釜炒り茶のダブル制覇。地域の特色を全面に打ち出す結果に🎉

・静岡県牧之原市が深蒸し煎茶の産地賞を掛川市から奪取。

\牧之原の深蒸し煎茶、試してみたくなりませんか?/

今年の全国茶品評会は、

伝統的な「茶どころ」がその強さを維持しつつ、新たな産地が台頭する「多様化」の時代

に入っていることを象徴する結果となりました。

福岡県八女市が玉露で25年連続産地賞を獲得したことは、伝統の重みを示す偉業です。

一方で、鹿児島県霧島市、静岡県川根本町、京都府舞鶴市・綾部市といった地域が、

それぞれの特色を活かしたお茶で最高位の賞を獲得したことは、

日本茶業界全体の技術水準が向上し、産地間の競争がより活性化していることを示しています。

農林水産大臣賞 ジャンルごとの歴代受賞者リスト

普通煎茶10kg 歴代受賞者リスト

| 開催年度 | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 |

|---|---|---|

| 第79回(2025年度) | 有限会社蔵園製茶 蔵園孝博 | 鹿児島県霧島市 |

| 第78回(2024年度) | 知覧銘茶研究会 有限会社前原製茶 前原翔太 | 鹿児島県南九州市 |

| 第77回(2023年度) | 有限会社みぞべ五光 | 鹿児島県霧島市 |

| 第76回(2022年度) | 知覧銘茶研究会 株式会社枦川製茶 | 鹿児島県南九州市 |

| 第75回(2021年度) | 株式会社有村製茶 有村幸二 | 鹿児島県霧島市 |

| 第74回(2020年度) | 知覧銘茶研究会 枦川製茶 | 鹿児島県南九州市 |

普通煎茶4kg 歴代受賞者リスト

| 開催年度 | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 |

|---|---|---|

| 第79回(2025年度) | 相藤農園 相藤直和 | 静岡県川根本町 |

| 第78回(2024年度) | 春野茶振興協議会 栗﨑克之 | 静岡県浜松市 |

| 第77回(2023年度) | 静岡本山茶 小澤晃 | 静岡県静岡市葵区 |

| 第76回(2022年度) | 相藤園 相藤令治 | 静岡県川根本町 |

| 第75回(2021年度) | 狭山市茶業協会 奥富雅浩 | 埼玉県狭山市 |

| 第74回(2020年度) | 相藤農園 相藤直紀 | 静岡県川根本町 |

深蒸し煎茶 歴代受賞者リスト

| 開催年度 | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 |

|---|---|---|

| 第79回(2025年度) | 山東茶業組合 落合秀幸 | 静岡県掛川市 |

| 第78回(2024年度) | 東山茶業組合 杉山裕朗 | 静岡県掛川市 |

| 第77回(2023年度) | 山東茶業組合 伊藤智章 | 静岡県掛川市 |

| 第76回(2022年度) | 山東茶業組合 山本康博 | 静岡県掛川市 |

| 第75回(2021年度) | 夢路 松下園 松下みどり | 静岡県掛川市 |

| 第74回(2020年度) | 掛川中央茶業株式会社 研究部会 | 静岡県掛川市 |

かぶせ茶 歴代受賞者リスト

| 開催年度 | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 |

|---|---|---|

| 第79回(2025年度) | (有)両丹いきいきファーム | 京都府綾部市 |

| 第78回(2024年度) | JA京都やましろ宇治田原町茶業部会 下岡清富 | 京都府宇治田原町 |

| 第77回(2023年度) | 舞鶴茶生産組合岡田下支部 菱田繁政 | 京都府舞鶴市 |

| 第76回(2022年度) | 土成茶園 大槻由美子 | 京都府福知山市 |

| 第75回(2021年度) | JA京都やましろ宇治田原町茶業部会 下岡清富 | 京都府宇治田原町 |

| 第74回(2020年度) | 大江製茶工場 勝田裕之 | 京都府福知山市 |

玉露 歴代受賞者リスト

| 開催年度 | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 |

|---|---|---|

| 第79回(2025年度) | 徳永慎太郎 | 福岡県八女市 |

| 第78回(2024年度) | 倉住努 | 福岡県八女市 |

| 第77回(2023年度) | 倉住努 | 福岡県八女市 |

| 第76回(2022年度) | 京田辺玉露生産組合 山下新貴 | 京都府京田辺市 |

| 第75回(2021年度) | 京田辺玉露生産組合 林昭 | 京都府京田辺市 |

| 第74回(2020年度) | 新枝折製茶 城昌史 | 福岡県八女市 |

てん茶 歴代受賞者リスト

| 開催年度 | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 |

|---|---|---|

| 第79回(2025年度) | 宇治市茶生産組合 古川嘉嗣 | 京都府宇治市 |

| 第78回(2024年度) | 宇治川碾茶組合 山﨑一平 | 京都府宇治市 |

| 第77回(2023年度) | 山﨑省吾 | 京都府宇治市 |

| 第76回(2022年度) | 辻喜代治 | 京都府宇治市 |

| 第75回(2021年度) | 阪田広樹 | 京都府久御山町 |

| 第74回(2020年度) | 小山元治 | 京都府宇治市 |

蒸し製玉緑茶 歴代受賞者リスト

| 開催年度 | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 |

|---|---|---|

| 第79回(2025年度) | 嬉野銘茶塾 田中勝也 | 佐賀県嬉野市 |

| 第78回(2024年度) | 碇石銘茶研究会 白川稔 | 佐賀県嬉野市 |

| 第77回(2023年度) | 嬉野銘茶塾 三根孝之 | 佐賀県嬉野市 |

| 第76回(2022年度) | おのうえ茶園 尾上和彦 | 長崎県東彼杵町 |

| 第75回(2021年度) | 株式会社新緑園 黒木信吾 | 宮崎県新富町 |

| 第74回(2020年度) | 安田光秀 | 長崎県東彼杵町 |

釜炒り茶 歴代受賞者リスト

| 開催年度 | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 |

|---|---|---|

| 第79回(2025年度) | 嬉野市釜炒茶業組合 山口正美 | 佐賀県嬉野市 |

| 第78回(2024年度) | 嬉野南部釜炒茶業組合 吉牟田敏光 | 佐賀県嬉野市 |

| 第77回(2023年度) | 嬉野南部釜炒茶業組合 山口孝子 | 佐賀県嬉野市 |

| 第76回(2022年度) | 嬉野南部釜炒茶業組合 秋月健次 | 佐賀県嬉野市 |

| 第75回(2021年度) | 嬉野南部釜炒茶業組合 山口正美 | 佐賀県嬉野市 |

| 第74回(2020年度) | 嬉野南部釜炒茶業組合 山口正美 | 佐賀県嬉野市 |

産地賞 ジャンルごとの歴代受賞者リスト

普通煎茶10kg 産地賞 第1位(団体) 歴代受賞市町村

| 開催年度 | 受賞市町村 |

|---|---|

| 第79回(2025年度) | 鹿児島県 霧島市 |

| 第78回(2024年度) | 鹿児島県 南九州市 |

| 第77回(2023年度) | 鹿児島県 南九州市 |

| 第76回(2022年度) | 鹿児島県 南九州市 |

| 第75回(2021年度) | 鹿児島県 南九州市 |

| 第74回(2020年度) | 鹿児島県 南九州市 |

普通煎茶4kg 産地賞 第1位(団体) 歴代受賞市町村

| 開催年度 | 受賞市町村 |

|---|---|

| 第79回(2025年度) | 静岡県 川根本町 |

| 第78回(2024年度) | 静岡県 浜松市 |

| 第77回(2023年度) | 静岡県 川根本町 |

| 第76回(2022年度) | 福岡県 八女市 |

| 第75回(2021年度) | 埼玉県 狭山市 |

| 第74回(2020年度) | 静岡県 川根本町 |

深蒸し煎茶 産地賞 第1位(団体) 歴代受賞市町村

| 開催年度 | 受賞市町村 |

|---|---|

| 第79回(2025年度) | 静岡県 牧之原市 |

| 第78回(2024年度) | 静岡県 掛川市 |

| 第77回(2023年度) | 静岡県 掛川市 |

| 第76回(2022年度) | 静岡県 掛川市 |

| 第75回(2021年度) | 静岡県 掛川市 |

| 第74回(2020年度) | 静岡県 掛川市 |

かぶせ茶 産地賞 第1位(団体) 歴代受賞市町村

| 開催年度 | 受賞市町村 |

|---|---|

| 第79回(2025年度) | 京都府 舞鶴市 |

| 第78回(2024年度) | 京都府 綾部市 |

| 第77回(2023年度) | 京都府 舞鶴市 |

| 第76回(2022年度) | 京都府 綾部市 |

| 第75回(2021年度) | 京都府 綾部市 |

| 第74回(2020年度) | 福岡県 八女市 |

玉露 産地賞 第1位(団体) 歴代受賞市町村

| 開催年度 | 受賞市町村 |

|---|---|

| 第79回(2025年度) | 福岡県 八女市 |

| 第78回(2024年度) | 福岡県 八女市 |

| 第77回(2023年度) | 福岡県 八女市 |

| 第76回(2022年度) | 福岡県 八女市 |

| 第75回(2021年度) | 福岡県 八女市 |

| 第74回(2020年度) | 福岡県 八女市 |

てん茶 産地賞 第1位(団体) 歴代受賞市町村

| 開催年度 | 受賞市町村 |

|---|---|

| 第79回(2025年度) | 京都府 宇治市 |

| 第78回(2024年度) | 京都府 宇治市 |

| 第77回(2023年度) | 京都府 宇治市 |

| 第76回(2022年度) | 京都府 宇治市 |

| 第75回(2021年度) | 京都府 久御山町 |

| 第74回(2020年度) | 京都府 宇治市 |

蒸し製玉緑茶 産地賞 第1位(団体) 歴代受賞市町村

| 開催年度 | 受賞市町村 |

|---|---|

| 第79回(2025年度) | 佐賀県 嬉野市 |

| 第78回(2024年度) | 佐賀県 嬉野市 |

| 第77回(2023年度) | 佐賀県 嬉野市 |

| 第76回(2022年度) | 長崎県 東彼杵町 |

| 第75回(2021年度) | 佐賀県 嬉野市 |

| 第74回(2020年度) | 佐賀県 嬉野市 |

釜炒り茶 産地賞 第1位(団体) 歴代受賞市町村

| 開催年度 | 受賞市町村 |

|---|---|

| 第79回(2025年度) | 佐賀県 嬉野市 |

| 第78回(2024年度) | 佐賀県 嬉野市 |

| 第77回(2023年度) | 佐賀県 嬉野市 |

| 第76回(2022年度) | 佐賀県 嬉野市 |

| 第75回(2021年度) | 佐賀県 嬉野市 |

| 第74回(2020年度) | 佐賀県 嬉野市 |

お茶の日本一を決定する農林水産大臣賞とは?

それではこの賞の重みなどについて他の一般的な賞と比較して、その特別な位置づけを解説します。

1. 農林水産大臣賞

意味合いと重み: 農林水産大臣賞は、全国茶品評会において各部門(普通煎茶10kg、普通煎茶4kg、深蒸し煎茶、かぶせ茶、玉露、てん茶、蒸し製玉緑茶、釜炒り茶など)の最高位の賞です。

これは日本一美味しいお茶作りの技術と品質を示す称号でもあり、その栄誉は次の点で際立っています。

- 国の最高機関からの認定: 「農林水産大臣」という国の行政機関の長が授与する賞であるため、国が認める最高品質の茶であることを意味します。これは、単なる業界内の評価を超え、公的なお墨付きを得たことになります。

- 技術と品質の頂点: 全国から選りすぐられた茶が出品される中で、その年の各部門において最も優れた品質、風味、外観を持つと認められた茶に贈られます。これは、生産者の卓越した栽培技術、製茶技術、そして品質管理能力の集大成であり、その年の日本茶の最高水準を示します。

- 生産者の名誉と信頼: 受賞者にとっては、長年の努力と情熱が報われる最高の栄誉となります。この賞を受賞することで、生産者の名前や茶園のブランド価値が飛躍的に向上し、消費者からの信頼も絶大になります。

- 市場価値への影響: 農林水産大臣賞を受賞した茶は、希少性と品質の高さから、非常に高値で取引されることが多く、その市場価値は他の茶とは一線を画します。

他の賞との比較: 一般的な地方の品評会や、特定の団体が主催する賞も多数存在しますが、農林水産大臣賞はそれらとは格が異なります。

- 地方賞: 特定の地域内での評価に留まることが多い。

- 業界団体賞: 業界内の専門家による評価だが、国としての公的な裏付けはない。

- 消費者評価賞: 消費者の嗜好を反映するが、専門的な品質基準に基づくものではない。

これに対し、農林水産大臣賞は全国規模での競争を勝ち抜き、国の最高機関が認めた、まさに日本一の茶であるという点で、他の追随を許さない重みを持っています。

2. 産地賞(優秀産地賞)

意味合いと重み: 産地賞(優秀産地賞)は、特定の茶種において、その産地全体としての品質の高さと安定性を評価する賞です。

農林水産大臣賞が個々の生産者の技術の頂点を表すのに対し、産地賞は地域全体の総合力を示し「日本一のお茶どころ」を称える賞なのです。

- 地域全体の品質水準の高さ: その茶種において、出品された茶の総合的な審査成績が最も優れている産地(市町村など)に贈られます。これは、その地域で生産される茶の平均的な品質が非常に高いことを意味します。

- 栽培・製茶技術の共有と向上: 特定の産地が継続して産地賞を受賞するということは、その地域内で栽培技術や製茶技術が共有され、地域全体で品質向上に取り組む体制が確立されていることを示唆します。共同研究や指導、情報交換などが活発に行われている証拠とも言えます。

- ブランド力の強化: 産地賞の受賞は、その地域の茶のブランド力を大きく高めます。「〇〇産の茶は品質が高い」という評価が定着し、消費者からの信頼獲得や販売促進に繋がります。

- 持続可能な生産体制: 安定して高品質な茶を生産できる体制が整っていることを示すため、持続可能な茶業の発展に貢献している評価でもあります。

他の賞との比較: 産地賞も、個別の生産者に対する賞とは異なる意味で非常に重みがあります。

- 個人の賞: 特定の個人の卓越した技術を評価する。

- 産地賞: 地域全体の生産者が協力し、一定水準以上の品質を維持・向上させていることを評価する。

産地賞は、その地域の茶業全体のレベルの高さを示すため、茶を購入する消費者にとっては、

「この産地のお茶ならどれを選んでも高品質」

と安心感をもって買い求めることが出来るため、ブランド力向上のため生産各地は力を注いでるのです。

2020年度~2024年度の受賞者一覧

栄えある日本一の称号を手にした個人の生産者(敬称略)と市町村の受賞者は以下の通りです。

8つのジャンルのお茶がどの産地で育てられているのか、どうぞご覧ください。

第74回(2020年度)全国茶品評会 受賞者リスト

| ジャンル | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 | 産地賞 第1位(団体) 受賞市町村 | ||

| 普通煎茶10kg | 知覧銘茶研究会 枦川製茶 | 鹿児島県 | 南九州市 | 鹿児島県 南九州市 | |

| 普通煎茶4kg | 相藤農園 相藤 直紀 | 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 静岡県 川根本町 | |

| 深蒸し煎茶 | 農事組合法人掛川中央茶業株式会社 研究部会 | 静岡県 | 掛川市 | 静岡県 掛川市 | |

| かぶせ茶 | 大江製茶工場 勝田 裕之 | 京都府 | 福知山市 | 福岡県 八女市 | |

| 玉露 | 新枝折製茶 城 昌史 | 福岡県 | 八女市 | 福岡県 八女市 | |

| てん茶 | 小山 元治 | 京都府 | 宇治市 | 京都府 宇治市 | |

| 蒸し製玉緑茶 | 安田 光秀 | 長崎県 | 東彼杵町 (ひがしそのぎちょう) | 佐賀県 嬉野市 | |

| 釜炒り茶 | 嬉野南部釜炒茶業組合 山口 正美 | 佐賀県 | 嬉野市 | 佐賀県 嬉野市 | |

第75回(2021年度)全国茶品評会 受賞者リスト

| ジャンル | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 | 産地賞 第1位(団体) 受賞市町村 | ||

| 普通煎茶10kg | 株式会社有村製茶 有村 幸二 | 鹿児島県 | 霧島市 | 鹿児島県 南九州市 | |

| 普通煎茶4kg | 狭山市茶業協会 奥富 雅浩 | 埼玉県 | 狭山市 | 福岡県 八女市 | |

| 深蒸し煎茶 | 夢路 松下園 松下 みどり | 静岡県 | 掛川市 | 静岡県 掛川市 | |

| かぶせ茶 | JA京都やましろ宇治田原町茶業部会 下岡 清富 | 京都府 | 宇治田原町 | 京都府 綾部市 | |

| 玉露 | 京田辺玉露生産組合 林 昭 | 京都府 | 京田辺市 | 福岡県 八女市 | |

| てん茶 | 阪田 広樹 | 京都府 | 久御山町 | 京都府 久御山町 (くみやまちょう) | |

| 蒸し製玉緑茶 | 株式会社新緑園 代表取締役 黒木 信吾 | 宮崎県 | 新富町 | 佐賀県 嬉野市 | |

| 釜炒り茶 | 嬉野南部釜炒茶業組合 山口 正美 | 佐賀県 | 嬉野市 | 佐賀県 嬉野市 | |

第76回(2022年度)全国茶品評会 受賞者リスト

| ジャンル | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 | 産地賞 第1位(団体) 受賞市町村 | ||

| 普通煎茶10kg | 知覧銘茶研究会 株式会社 枦川製茶 | 鹿児島県 | 南九州市 | 鹿児島県 南九州市 | |

| 普通煎茶4kg | 相藤園 相藤 令治 | 静岡県 | 川根本町 | 福岡県 八女市 | |

| 深蒸し煎茶 | 農事組合法人山東茶業組合 工場長 山本 康博 | 静岡県 | 掛川市 | 静岡県 掛川市 | |

| かぶせ茶 | 土成茶園 大槻 由美子 | 京都府 | 福知山市 | 京都府 綾部市 | |

| 玉露 | 京田辺玉露生産組合 山下 新貴 | 京都府 | 京田辺市 | 福岡県 八女市 | |

| てん茶 | 辻 喜代治 | 京都府 | 宇治市 | 京都府 宇治市 | |

| 蒸し製玉緑茶 | おのうえ茶園 尾上 和彦 | 長崎県 | 東彼杵町 | 長崎県 東彼杵町 | |

| 釜炒り茶 | 嬉野南部釜炒茶業組合 秋月 健次 | 佐賀県 | 嬉野市 | 佐賀県 嬉野市 | |

第77回(2023年度)全国茶品評会 受賞者リスト

| ジャンル | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 | 産地賞 第1位(団体) 受賞市町村 | ||

| 普通煎茶10kg | 有限会社みぞべ五光 | 鹿児島県 | 霧島市 | 鹿児島県 南九州市 | |

| 普通煎茶4kg | 静岡本山茶 小澤 晃 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 静岡県 川根本町 | |

| 深蒸し煎茶 | 農事組合法人山東茶業組合 代表理事 伊藤 智章 | 静岡県 | 掛川市 | 静岡県 掛川市 | |

| かぶせ茶 | 舞鶴茶生産組合岡田下支部 代表 菱田 繁政 | 京都府 | 舞鶴市 | 京都府 舞鶴市 | |

| 玉露 | 倉住 努 | 福岡県 | 八女市 | 福岡県 八女市 | |

| てん茶 | 山﨑 省吾 | 京都府 | 宇治市 | 京都府 宇治市 | |

| 蒸し製玉緑茶 | 嬉野銘茶塾 三根 孝之 | 佐賀県 | 嬉野市 | 佐賀県 嬉野市 | |

| 釜炒り茶 | 嬉野南部釜炒茶業組合 山口 孝子 | 佐賀県 | 嬉野市 | 佐賀県 嬉野市 | |

第78回(2024年度)全国茶品評会 受賞者リスト

| ジャンル | 農林水産大臣賞(個人)受賞者 | 所在地 | 産地賞 第1位(団体) 受賞市町村 | ||

| 普通煎茶10kg | 知覧銘茶研究会 有限会社前原製茶 前原翔太 | 鹿児島県 | 南九州市 | 鹿児島県 南九州市 | |

| 普通煎茶4kg | 春野茶振興協議会 栗﨑克之 | 静岡県 | 浜松市 | 静岡県 浜松市 | |

| 深蒸し煎茶 | 農事組合法人東山茶業組合 代表理事 杉山裕朗 | 静岡県 | 掛川市 | 静岡県 掛川市 | |

| かぶせ茶 | JA京都やましろ宇治田原町茶業部会 下岡清富 | 京都府 | 綴喜郡宇治田原町 (つづきぐん うじたわらちょう) | 京都府 綾部市 | |

| 玉露 | 倉住努 | 福岡県 | 八女市 | 福岡県 八女市 | |

| てん茶 | (農)宇治川碾茶組合山﨑一平 | 京都府 | 宇治市 | 京都府 宇治市 | |

| 蒸し製玉緑茶 | 碇石銘茶研究会 白川稔 | 佐賀県 | 嬉野市 | 佐賀県 嬉野市 | |

| 釜炒り茶 | 嬉野南部釜炒茶業組合 吉牟田敏光 | 佐賀県 | 嬉野市 | 佐賀県 嬉野市 | |

ここ5年間の全国茶品評会に見るトレンド分析

第74回(2020年度)から第78回(2024年度)までの全国茶品評会の結果を見ると、日本茶業界におけるいくつかの興味深いトレンドが見えてきます。

日本一美味しいお茶の産地とは、お茶のジャンルによって異なるのです。

1. 安定した強さを見せる「茶どころ」

複数のジャンルで農林水産大臣賞や産地賞を繰り返し受賞している産地があり、その地域が長年にわたる高い生産技術と品質を維持していることが分かります。

- 静岡県掛川市(深蒸し煎茶): 深蒸し煎茶の分野では、毎年のように掛川市の生産者や団体が農林水産大臣賞を受賞し、産地賞も連続して獲得しています。これは、深蒸し煎茶における掛川市の圧倒的な地位と、一貫した高品質生産の努力が実を結んでいることを示しています。

- 京都府(玉露・てん茶・かぶせ茶): 玉露、てん茶(抹茶の原料)、かぶせ茶といった覆い下栽培の茶では、京都府の生産者(特に宇治市、京田辺市、舞鶴市、宇治田原町など)が常に上位に名を連ねています。これは、これらの茶種における京都の伝統と技術力の高さが揺るぎないことを示しています。特に玉露とてん茶は宇治市が強い傾向にあります。

- 福岡県八女市(玉露・普通煎茶4kg): 玉露において京都と並ぶ強豪であり、24年連続で産地賞を受賞しています。また、普通煎茶4kg部門でも産地賞を獲得するなど、その技術力の幅広さも伺えます。

\最高級品の玉露『50gで4,104円』がこちらです/

- 佐賀県嬉野市(蒸し製玉緑茶・釜炒り茶): 九州の茶産地として、蒸し製玉緑茶(ぐり茶)や釜炒り茶といったユニークな茶種の分野で圧倒的な強さを見せています。両部門で毎年農林水産大臣賞の受賞者を輩出し、産地賞も独占する勢いです。これは、地域の特色を活かした茶作りの成功例と言えるでしょう。

- 鹿児島県南九州市(普通煎茶10kg): 全国でも有数の生産量を誇る南九州市は、普通煎茶10kg部門で安定して農林水産大臣賞の受賞者を出し、産地賞も獲得し続けています。大規模ながらも高品質な茶を生産する技術が確立されていることが伺えます。

2. 特定産地の部門別専門性と品質向上

上記の伝統産地以外にも、特定の部門で高い評価を得ている産地が見られます。

- 静岡県川根本町(普通煎茶4kg): 普通煎茶4kg部門で、静岡県川根本町の生産者が2020年と2022年に農林水産大臣賞を受賞し、産地としても産地賞を獲得しています。これは、静岡県内でも特に山間部の清らかな環境で育つ茶の品質が高く評価されていることを示唆しています。

- 埼玉県狭山市(普通煎茶4kg): 2021年に静岡県勢が優勢な「普通煎茶4kg部門」で農林水産大臣賞を受賞しており、関東の茶産地としての存在感を示しました。

- 長崎県東彼杵町(蒸し製玉緑茶): 蒸し製玉緑茶の部門で、2020年と2022年に長崎県東彼杵町の生産者が農林水産大臣賞を受賞しています。佐賀県嬉野市と並んで、この茶種の品質を牽引していることが分かります。

- 宮崎県新富町(蒸し製玉緑茶): 2021年に蒸し製玉緑茶で農林水産大臣賞を受賞しており、九州地方における玉緑茶の生産技術の高さを示しています。

3. 個人と団体の継続的な技術研鑽

農林水産大臣賞を受賞する個人名を見ると、数年おきに同じ名字の生産者が登場するケースや、企業・団体の名前での受賞が見られます。

これは、個人の卓越した技術と経験が代々受け継がれていること、あるいは企業や組合単位で組織的な品質管理と技術向上が図られていることが理由だと考えられます。

4. 気候変動や持続可能性への意識の高まり(推測)

品評会の結果からは直接読み取れませんが、近年は異常気象や環境問題への関心が高まっており、茶の生産においても持続可能な農業や環境に配慮した栽培方法への取り組みが進んでいると考えられます。

これらの取り組みが、将来的に出品茶の品質や生産体制にどのような影響を与えるかは、今後のトレンドとして注目されるでしょう。

まとめ

過去5年間の全国茶品評会のデータは、各茶種の伝統的な産地がその強みを堅持しつつ、特定の地域が独自の茶種で高い専門性を発揮している現状を示しています。

これは、日本茶業界が多様な茶種の品質向上と技術継承に成功している証と言えるでしょう。

Q1: 普通煎茶10㎏と普通煎茶4㎏の違いは何ですか?

全国茶品評会における「普通煎茶10kgの部」と「普通煎茶4kgの部」は、どちらも基本的な煎茶の製法で作られたお茶を評価する部門ですが、その出品ロットの重量に違いがあります。

この重量の違いは、生産規模や品質管理の特性を反映していると言えます。

普通煎茶とは

まず、「普通煎茶」とは、日本で最も一般的に飲まれているお茶の種類です。

茶葉を蒸して揉み、乾燥させて作られます。香り、味、水色(すいしょく)のバランスが取れているのが特徴です。

1. 普通煎茶10kgの部

- 特徴: この部門は、10kg単位で出品される茶葉が審査の対象となります。

- 意味合い: より大規模な生産ロット、あるいは安定した品質でまとまった量を生産できる技術が求められる部門と解釈できます。大量生産の中でいかに高い品質を維持できるか、という点が評価されます。これは、工場規模での品質管理能力や、広範囲の茶園から均質な茶葉を収穫・加工する技術の証とも言えます。

- 主な受賞産地: 鹿児島県南九州市のように、生産量が非常に多い地域が強さを見せています。

2. 普通煎茶4kgの部

- 特徴: こちらは4kg単位で出品される茶葉が審査の対象となります。

- 意味合い: 10kgの部に比べてロットが小さいため、よりきめ細やかな品質管理や、特定の茶園・品種から少量生産ながらも際立った個性や高品質を追求する茶が評価されやすい傾向にあると考えられます。熟練した職人の技術が光る、希少価値の高いお茶が出品されることもあります。

- 主な受賞産地: 静岡県の山間部(川根本町など)や、埼玉県狭山市、福岡県八女市など、特定地域の特色を活かした生産者が受賞しています。

まとめ

簡単に言うと、

- 10kgの部: 「安定した大量生産における高品質」を競う部門

- 4kgの部: 「小ロットにおける卓越した品質や個性」を競う部門

両部門は、日本茶の多様な生産背景と、それぞれ異なる側面での品質の追求を評価するために設けられていると言えるでしょう。

Q2. 普通煎茶と深蒸し煎茶の違いは何ですか?

日本で最も広く飲まれている煎茶(せんちゃ)は、大きく分けて普通煎茶(ふつうせんちゃ)と深蒸し煎茶(ふかむしせんちゃ)の2種類があります。

これらの違いは、主に製造工程の「蒸し」の長さによって生まれ、それぞれ異なる風味や外観、そして育まれてきた産地の歴史を持っています。

普通煎茶(中蒸し煎茶)

特徴と製法: 普通煎茶は、茶葉を蒸す時間が比較的短く、一般的には30秒から60秒程度で蒸されます。

この「中蒸し」によって、茶葉の細胞組織が適度に保たれるため、以下のような特徴が生まれます。

- 外観: 茶葉の形が比較的しっかりしており、針のように細く撚(よ)られています。水色は澄んだ黄緑色から黄金色で、透明感があります。

- 香り: 若葉のような爽やかな「清(せい)の香り」が特徴で、すっきりとした上品な香りが楽しめます。

- 味: 渋みと旨味のバランスが良く、煎茶らしい爽やかな苦味と後味の甘みが感じられます。

歴史と主な産地: 普通煎茶は、日本茶の主流として最も古くから広まった製法の一つです。江戸時代に現在の煎茶の製法が確立されて以降、各地に普及しました。

- 静岡県: 特に山間部で生産されるお茶に多く見られ、静岡本山茶(しずおかほんやまちゃ)、川根茶(かわねちゃ)などが有名です。これらの地域は、古くから茶栽培が盛んで、明治時代には輸出茶として海外にも広く知られました。清らかな水と昼夜の寒暖差が大きい気候が、普通煎茶特有の爽やかな香りと味を育みます。

- 京都府(宇治茶): 宇治茶の煎茶も普通煎茶の製法が基盤にあり、玉露やかぶせ茶と並び高い品質を誇ります。

- 鹿児島県(知覧茶など): 全国有数の茶産地である鹿児島県でも、普通煎茶は主力製品の一つです。広大な茶畑で、安定した品質の普通煎茶が生産されています。

深蒸し煎茶

特徴と製法: 深蒸し煎茶は、茶葉を蒸す時間を普通煎茶よりも長く、60秒から120秒、時にはそれ以上にわたって深く蒸します。この「深蒸し」によって茶葉の細胞が破壊され、通常のお茶とは異なる独特の特徴が生まれます。

- 外観: 茶葉の形が粉っぽく、細かくなっています。水色は濃い緑色で、濁りがあり、透明感はあまりありません。これは、茶葉の組織が壊れることで成分が溶け出しやすくなるためです。

- 香り: 深い蒸しによって青臭みが抑えられ、甘く香ばしい「火香(ひか)」が特徴となります。普通煎茶のような爽やかさとは異なり、まろやかな香りが感じられます。

- 味: 渋みが少なく、濃厚でまろやかな旨味と甘みが強く感じられます。飲みごたえがあり、苦味が苦手な方にも人気です。

歴史と主な産地: 深蒸し煎茶は、明治時代に現在の静岡県掛川市で、より美味しい煎茶を求める中で偶然生まれたと言われています。当時の掛川は、やぶきた品種の発祥地に近いことや、荒茶取引における不利な条件を克服するために、独特の製法を確立する必要がありました。深く蒸すことで茶葉が細かくなり、見た目の印象は変わるものの、味が濃く、淹れやすいという利点がありました。この製法が「深蒸し」として確立され、次第に全国に広まっていきました。

- 静岡県掛川市: 深蒸し煎茶の代名詞とも言える産地であり、全国茶品評会でも深蒸し煎茶部門のトップを常に走り続けています。掛川市は、深蒸し煎茶発祥の地としての誇りを持ち、その技術は脈々と受け継がれています。

- 鹿児島県(知覧茶など): 大規模な深蒸し煎茶の生産を行っており、濃厚な味わいが人気です。

- 静岡県牧之原台地: 広大な茶畑を持つ牧之原台地でも深蒸し煎茶が広く生産されています。

まとめ

| 特徴 | 普通煎茶(中蒸し煎茶) | 深蒸し煎茶 |

| 蒸し時間 | 短い(30秒~60秒) | 長い(60秒~120秒以上) |

| 外観 | 茶葉の形がしっかり、針状。水色は澄んだ黄緑~黄金色。 | 茶葉が粉っぽい。水色は濃い緑色で濁りがある。 |

| 香り | 若葉のような爽やかな「清の香り」。すっきり。 | 甘く香ばしい「火香」。まろやか。 |

| 味 | 渋みと旨味のバランスが良い。爽やかな苦味と甘み。 | 渋みが少なく、濃厚でまろやかな旨味と甘み。 |

| 主な産地 | 静岡本山、川根、宇治、知覧など | 静岡県掛川市、牧之原、知覧など |

このように、普通煎茶と深蒸し煎茶は、たった一つの工程の違いで、全く異なる魅力を持つお茶へと変化します。

それぞれの産地が培ってきた歴史と風土が、そのお茶の個性をさらに際立たせているのです。

Q3. かぶせ茶とはどんなお茶なのですか?

- 被覆(ひふく)栽培: かぶせ茶の最大の特徴は、新芽が伸び始める頃から収穫までの約1週間〜10日間、茶園に寒冷紗(かんれいしゃ)などの覆いを被せて日光を遮ることです。玉露の被覆期間(約20日以上)よりも短く、煎茶は被覆しないのが一般的です。

- うま味成分の増加: 日光を遮ることで、茶葉の中で渋み成分であるカテキンの生成が抑えられ、代わりにうま味成分であるテアニンが増加します。これにより、渋みが少なく、まろやかでコクのある味わいが生まれます。

- 水色と香り: 水色(お茶の色)は、煎茶よりも濃い緑色になる傾向があります。また、覆い下で育つことで独特の「覆い香(おおいか)」と呼ばれる海苔のような、あるいは青海苔のような、まろやかで上品な香りが生まれます。

かぶせ茶の魅力

- うま味と渋みのバランス: 煎茶のさっぱりとした渋みと、玉露の濃厚なうま味の中間のような、バランスの取れた味わいが魅力です。日常使いのお茶として、幅広い層に親しまれています。

- 深みのある緑色: 淹れたお茶の色が鮮やかな緑色になるため、見た目にも美しいです。

- 独特の香り: 他の茶種にはない「覆い香」は、かぶせ茶を特徴づける重要な要素です。

全国茶品評会における「かぶせ茶部門」

品評会では、上記のようなかぶせ茶特有の風味、水色、茶葉の形状などが総合的に評価されます。

京都府の舞鶴市や宇治田原町、福岡県八女市などが主要な産地として知られ、高い技術力で高品質な「かぶせ茶」を生産しています。

Q4. 玉露とはどうして「お茶の王様」と称されるのですか?

玉露(ぎょくろ)は、日本茶の中でも特に手間暇をかけて栽培・製造される、甘みと旨味が凝縮された最高級のお茶で、その独特の風味が多くの愛好家を魅了しているからです。

特徴と製法:被覆(ひふく)栽培の秘密

玉露の最大の特徴は、摘み取りの前に一定期間、茶畑を覆って日光を遮る「被覆(ひふく)栽培」という特殊な方法で育てられることです。

- 被覆栽培: 一番茶の新芽が伸び出す20日前後から、よしず棚に藁(わら)や寒冷紗(かんれいしゃ)などの資材を被せて、ほぼ完全に日光を遮ります。この遮光によって、茶葉に以下のような変化が起こります。

- 旨味成分(アミノ酸:テアニンなど)の増加: 日光を遮ることで、茶葉が光合成を十分に行えず、苦味成分であるカテキンの生成が抑えられます。その代わりに、旨味成分であるアミノ酸(特にテアニン)が分解されずに茶葉に蓄積されます。

- 独特の香り(覆い香): 海苔や昆布のような、独特で上品な香りが生まれます。これは「覆い香(おおいか)」と呼ばれ、玉露ならではの香りとして珍重されます。

- 鮮やかな緑色: 日光不足を補うために葉緑素が増加し、茶葉が濃い緑色になります。淹れたお茶の水色も、鮮やかな翡翠色から濃い緑色になります。

- 摘採(てきさい)と製造: 被覆栽培された茶葉は、主に新芽の部分が手摘みで丁寧に摘み取られます。その後の製造工程は、煎茶と同様に蒸して揉み、乾燥させる「蒸し製煎茶」の製造方法が採られます。

淹れ方: 玉露は、その濃厚な旨味と香りを最大限に引き出すために、比較的低温(50~60℃程度)のお湯で、時間をかけてじっくりと抽出するのが一般的です。少量のお湯で濃く淹れることで、とろりとした独特の甘露のような味わいが楽しめます。

歴史と主な産地

玉露の歴史: 玉露の誕生は、江戸時代末期の天保6年(1835年)とされています。

- 誕生の経緯: 江戸日本橋の茶商「山本山」の6代目、山本嘉兵衛が、宇治の焙炉場(ほいろば)で高級な煎茶を開発しようと試みる中で、偶然にも被覆栽培の茶葉を煎茶製法で仕上げたところ、これまでにない気品ある風味と鮮やかな水色の茶が得られたと伝えられています。嘉兵衛はこのお茶を「玉の露」と名付け、後に「玉露」と呼ばれるようになりました。

- 製法の確立: 当初の玉露は丸い形状でしたが、明治初期に宇治の茶師である辻利右衛門(つじりえもん)によって、現在の針金状に細く撚る製法が開発され、これが玉露製法の基礎となりました。

主な産地: 玉露は、その特殊な栽培方法から生産量が限られており、特に以下の産地が有名です。これらは「日本三大玉露の産地」とも称されます。

- 京都府(宇治、京田辺など): 玉露発祥の地として、その伝統的な製法と品質を守り続けています。特に宇治市は、玉露や抹茶の原料となる碾茶の生産量が日本一であり、高級玉露の代名詞として世界的に知られています。

- 福岡県八女市: 玉露の生産量で日本一を誇り、特に「八女伝統本玉露」は高い評価を得ています。八女地域は霧が発生しやすい土地柄であり、この自然条件が天然の被覆効果をもたらし、「天然の玉露」とも呼ばれるほどの品質を生み出しています。全国茶品評会でも常に上位を独占する強豪産地です。

- 静岡県(朝比奈地区): 静岡県藤枝市岡部町朝比奈地区も、清流と山間部の気候が玉露栽培に適しており、三大産地の一つとして高品質な玉露を生産しています。

まとめ

玉露は、単なる飲み物ではなく、手間ひまをかけた栽培と製法が生み出す、特別な「旨味と香り」を味わうお茶です。

その背景には、先人たちの試行錯誤と、各産地が培ってきた独自の歴史と文化が深く息づいています。

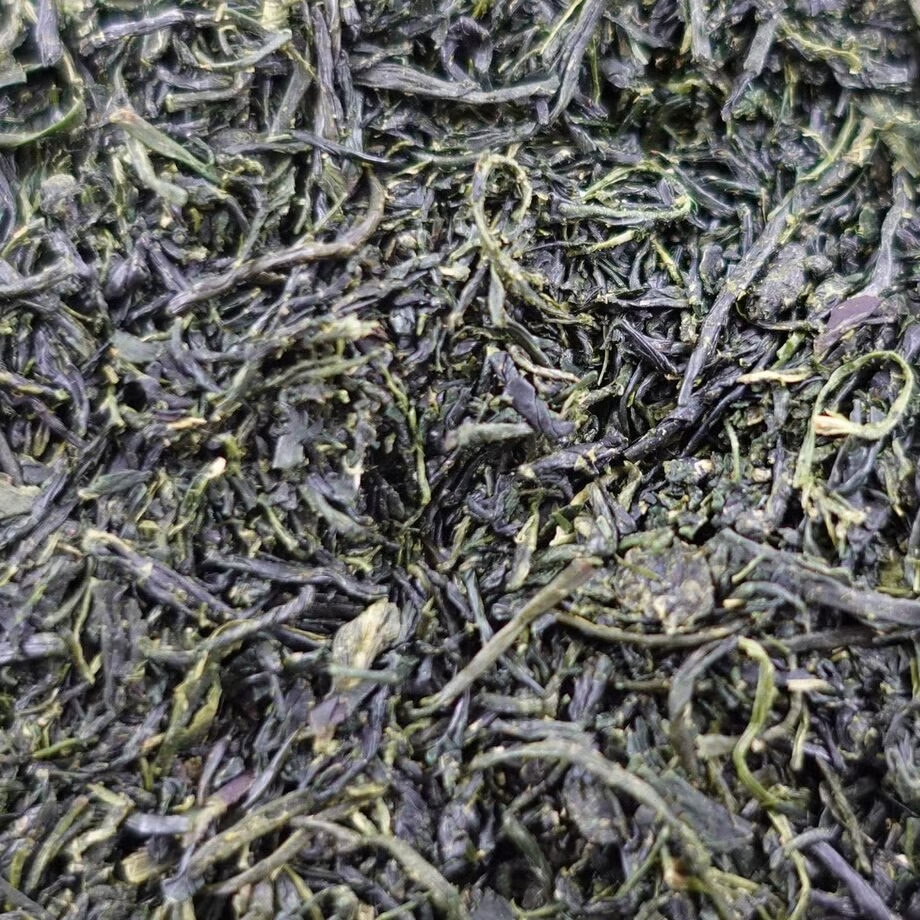

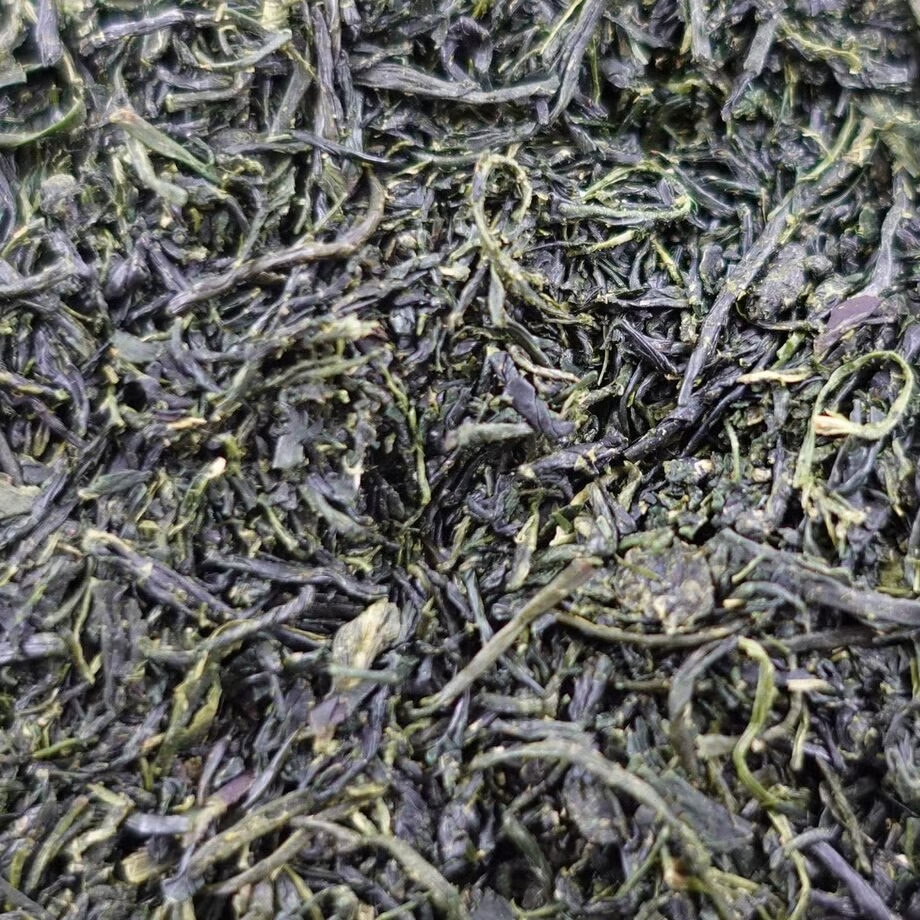

Q5. 蒸し製玉緑茶とは、どんなお茶なのですか?

全国茶品評会にも部門がある蒸し製玉緑茶は、独特の勾玉(まがたま)のような形状から、通称「ぐり茶」とも呼ばれています。

一般的な煎茶とは異なる最終工程を経て作られるため、その風味や見た目にも特徴があります。

引用元:田中茶舗 【令和7年産新茶】嬉野茶・玉緑茶(たまりょくちゃ) | 田中茶舗STORE

蒸し製玉緑茶(むしせいたまりょくちゃ)の製法と特徴

一般的な煎茶の製造工程では、最後に「精揉(せいじゅう)」という、細く真っすぐな形に整える工程があります。

しかし、蒸し製玉緑茶ではこの精揉工程を行いません。

- 蒸し工程: 摘み取った生葉をすぐに蒸して酸化発酵を止めるところまでは煎茶と同じです。

- 揉み込み: 蒸した茶葉を揉み込むことで、水分を均一にし、成分を抽出しやすくします。この際、玉緑茶特有の丸みを帯びた形状が形成されます。

- 乾燥: 揉み込まれた茶葉を乾燥させます。この乾燥工程で、茶葉が勾玉のような、あるいは栗のイガのようなぐりっとした形状に仕上がります。

蒸し製玉緑茶の魅力

- 独特の形状: ぐりっとしたユニークな形状は、見た目にも特徴があり、贈答品としても人気があります。

- まろやかな味わい: 精揉工程がないことで、茶葉への負担が少なく、角が取れたまろやかで優しい口当たりが特徴です。渋みが少なく、すっきりとした甘みが感じられます。

- 豊かな香り: 蒸し製であるため、清々しい香りが楽しめます。また、釜炒り茶のような香ばしさはありませんが、茶葉本来の甘い香りが引き立ちます。

全国茶品評会における蒸し製玉緑茶部門

品評会では、上記のような形状、まろやかな味わい、そして豊かな香りが総合的に評価されます。

主に佐賀県の嬉野市や長崎県の東彼杵町が主要な産地として知られており、これらの地域が蒸し製玉緑茶の品質を牽引しています。

Q6. 「釜炒り茶」と「ほうじ茶」との違いを教えてください

釜炒り茶は、日本茶の中では珍しく、蒸すのではなく「釜で炒る」ことで作られるお茶です。

この独特の製法が、釜炒り茶ならではの香ばしさとさっぱりとした味わいを生み出します。

釜炒り茶の製法と特徴

一般的な日本茶(煎茶や玉露など)は、摘んだ茶葉をまず蒸して発酵を止めますが、釜炒り茶は以下の工程で作られます。

- 釜炒り(殺青): 摘み取った生葉を、熱した鉄製の釜に入れ、手や機械で炒りながら水分を飛ばし、茶葉の酸化発酵を止めます。この工程が、釜炒り茶の最大の特徴であり、独特の香りを生み出します。

- 揉み込み・乾燥: 炒った茶葉を揉みながら形を整え、さらに乾燥させて仕上げます。この際、釜炒り茶特有の「勾玉(まがたま)状」または「ぐり茶」と呼ばれる丸みを帯びた形状になることが多いです。

釜炒り茶の魅力

- 香ばしい釜香(かまこう): 釜で炒ることで生まれる、ほうじ茶にも似た独特の香ばしい香りが特徴です。この香りは「釜香」と呼ばれ、釜炒り茶の大きな魅力の一つです。

- すっきりとした味わい: 蒸す工程がないため、渋みが少なく、さっぱりとしていながらも甘みを感じるまろやかな口当たりが楽しめます。透明感のある澄んだ水色も特徴です。

- カフェインが控えめ(一般的な傾向): 釜炒り製法は茶葉に与える負担が比較的少ないため、一部にはカフェインが穏やかであると言われることもあります。

全国茶品評会における釜炒り茶部門

品評会では、上記のような独特の釜香、すっきりとした味わい、茶葉の形状などが総合的に評価されます。

主に佐賀県の嬉野市や宮崎県が主要な産地として知られてます。

ほうじ茶と釜炒り茶の違いについて

釜炒り茶とほうじ茶は、どちらも香ばしい香りが特徴のお茶ですが、次の通り製造工程と原料に違いがあります。

| 特徴 | ほうじ茶 | 釜炒り茶 |

|---|---|---|

| 製造工程 | 煎茶などを焙煎して作る | 生葉を直接釜で炒って発酵を止める |

| 原料 | 加工済みの緑茶(煎茶、番茶、茎茶など) | 摘みたての生葉 |

| 香り | 高温焙煎による強い香ばしさ | 釜炒りによる独特の「釜香」 |

| 味わい | さっぱり、苦渋みが少ない | まろやか、すっきりした甘み、渋みは少ない |

| 水色 | 赤みがかった茶色 | 透明感のある黄色がかった緑色 |

最後までご覧いただき有難うございます

もしお役に立ったらSNSで情報をシェアして下さると、

大変うれしいです!

\そうだ、京都に行ってみませんか?/

\資産運用、そろそろ始めてみませんか?/

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a5e6378.f65e5c01.4a5e6379.c346923b/?me_id=1226490&item_id=10000117&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkakegawacha%2Fcabinet%2Fshohin%2F03576645%2Fimgrc0084797782.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a5e68b8.d3f05219.4a5e68b9.b4b67d6a/?me_id=1194584&item_id=10002068&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fippukujaya%2Fcabinet%2Fikou_20091117%2Fimg10492669667.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a5e68b8.d3f05219.4a5e68b9.b4b67d6a/?me_id=1194584&item_id=10003065&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fippukujaya%2Fcabinet%2Fikou_20091117_001%2Fimg10492900652.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40f588b2.77f268fd.40f588b3.71b9c80b/?me_id=1302027&item_id=10001356&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhitotsunoen%2Fcabinet%2Fsyohin%2Fcha%2Fsen_tea%2Fimgrc0075324040.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a5e8268.6727cbcb.4a5e8269.317e42d0/?me_id=1336223&item_id=10002306&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff462233-minamikyushu%2Fcabinet%2F06173948%2Fimgrc0155056745.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/420ab47f.db995e87.420ab480.9d959bbb/?me_id=1339629&item_id=10000465&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff224294-kawanehon%2Fcabinet%2F07905247%2Fimgrc0086763832.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a5e88b4.ff497872.4a5e88b5.8271f757/?me_id=1244136&item_id=10000007&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsayama-tea%2Fcabinet%2Fmiyanoo%2Fimgrc0091216946.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a5e8b59.e3f1bbbb.4a5e8b5a.7b9f2408/?me_id=1357593&item_id=10001550&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff423211-higashisonogi%2Fcabinet%2F2025b%2Fhs42bag620000.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a5e8dff.40d2f3ac.4a5e8e00.e8b448f2/?me_id=1330597&item_id=10000138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff454028-shintomi%2Fcabinet%2F07%2Fshnr7set.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント