※この記事は、日本の茶農家の現状を、写真とともに解説しています。

日本のお茶が、危機に瀕しています。

急須でお茶を淹れる習慣の減少と売り上げの低下により

零細茶葉農家の平均年収はかつての半分以下の約90万円に──。

かつて豊かな里山文化を支えてきた茶産地では、

高齢化と収益悪化により、生産者の離農や転作が進んでいます。

役目を終えて人の手を離れた畑を元に戻すには

大変な時間と労力が必要です。

そして苦しんでいるのは、生産者だけではなく、お茶文化を支えるすべての人たちなのです。

2024年には「今村芳翠園」、「お茶の玉宗園」が、

2025年には「お茶の木村園」、「茶の一茶」といった

歴史ある老舗茶舗や小売店が「倒産」という形でその歴史を閉じました。

美味しいお茶とともに過ごす「ひと時」は、

なにかと心ざわつく現代人を癒す、数少ないリフレッシュ方法だと思います。

そんな優雅なワンシーンをSNSで共有したり、

購入後に通販レビューに感想を残すことは

茶農家や業界関係者の方々にとって、間違いなく心温まるエールとなります。

もし共感いただけたなら、とても嬉しく思います。

- ▶ 日本の茶農家が直面する厳しい現実と、急須でお茶を淹れる習慣の減少がもたらした影響

- ▶ 変化する茶の国内需要と輸出の現状、そして大手茶メーカーや産地の新たな挑戦

- ▶ 私たち消費者が伝統的な茶文化を守り、茶農家を支援するためにできる具体的な行動とは?

パンチです

パンチですどうぞ最後までご覧くださいね

日本の茶葉農家の実情について

茶農家の収入と軒数

現在の零細茶農家の平均年収は約90万円ほどです。

この所得水準は日本の平均年収400万円強のレベルと比較しても、またトマトやイチゴなどの施設栽培農家が一人で200~250万円レベルだということを考えても異常に低い水準です。

生活スタイルの変化により、急須でお茶を淹れる人が減少し、農家の収入も減少傾向にあります。

特に「一番茶」の取引価格が過去10年でほぼ半減しているため利益が出にくい状況です。

お中元やお歳暮、そして冠婚葬祭の際の贈答として贈られる機会が減っているためです。

このような状況から茶生産農家数は2007年からの10年間で約50%減少しました。

恐らく今の高齢生産者は年金と併せて何とか生計を立てられているのでしょう。

しかし年金制度の将来はというと先細りの一途ですから、今後は零細茶農家の暮らしはより大変となるでしょう。

そんななか、若手を中心に大規模な茶園の経営に乗り出す取り組みも始まっています。

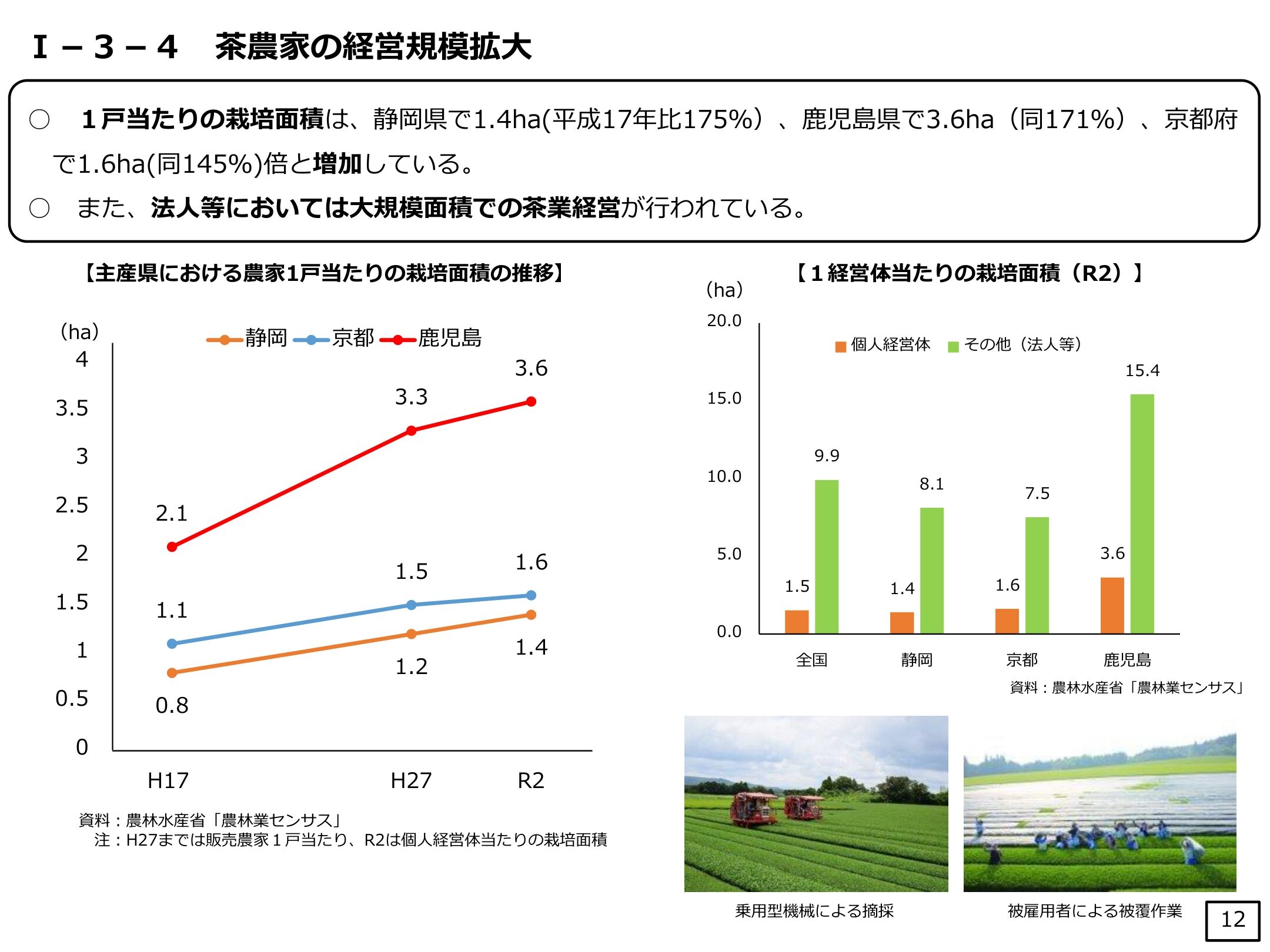

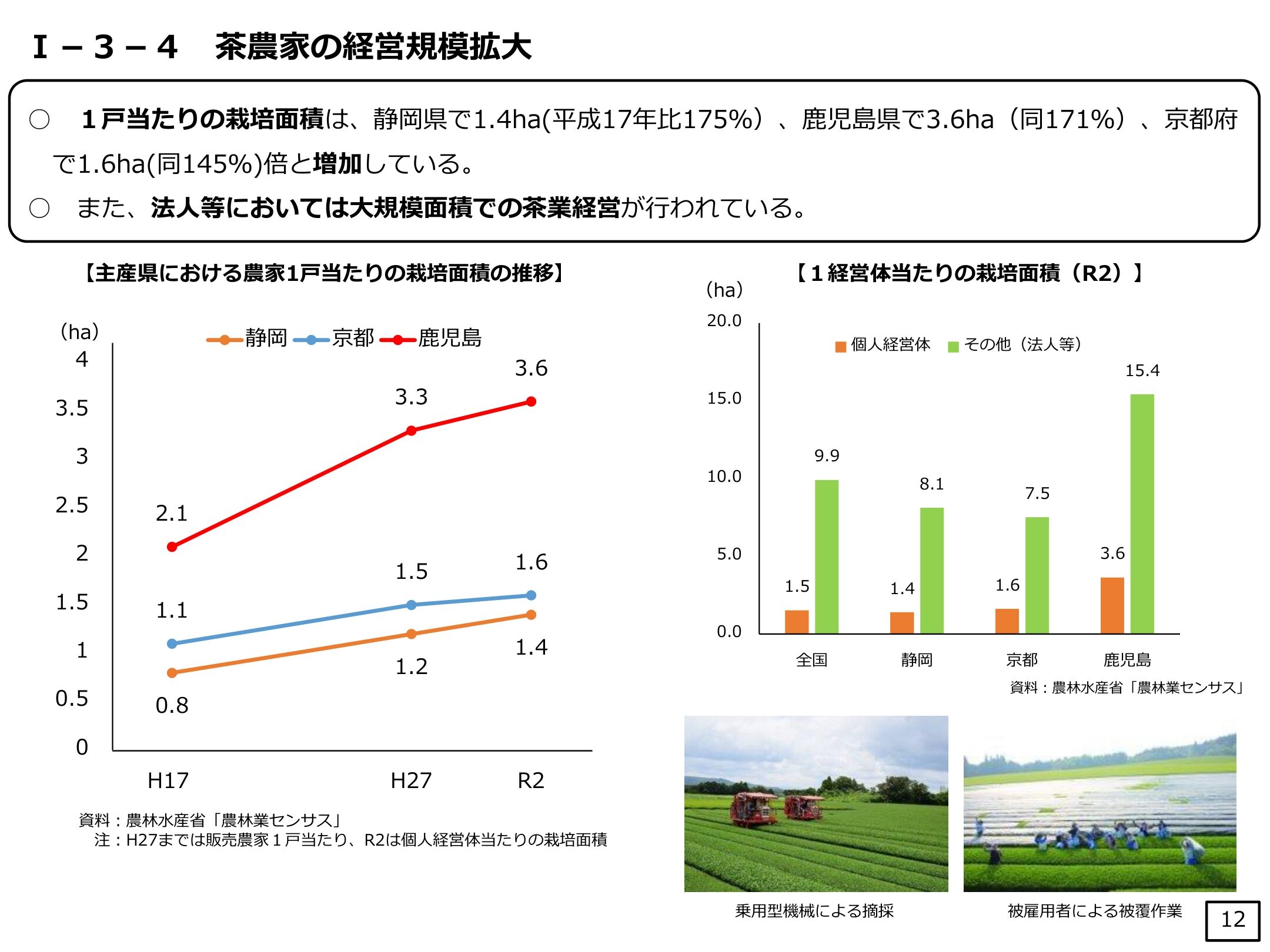

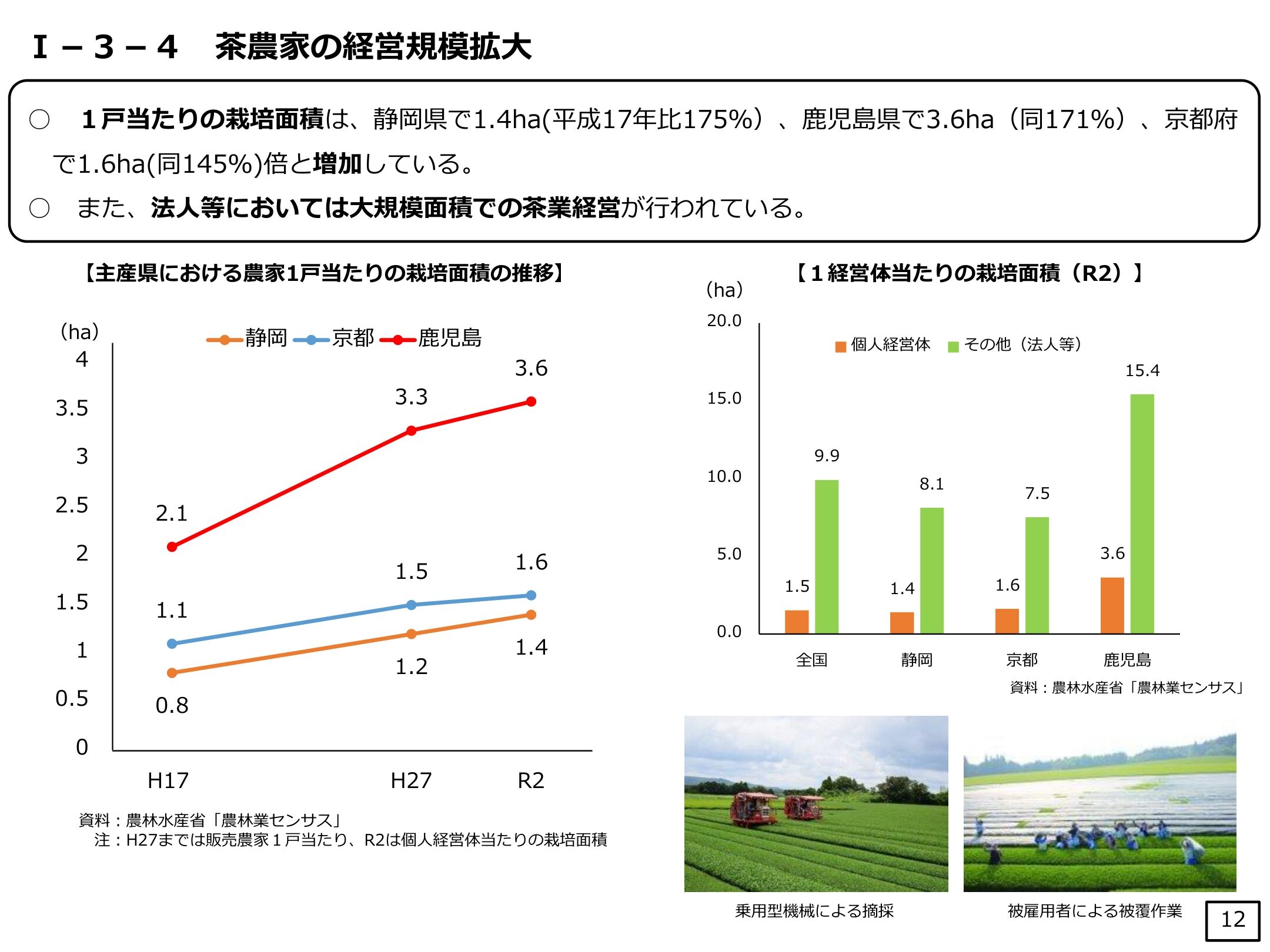

上のグラフをご覧になると分かるように、主要な茶産地である静岡・鹿児島・京都において1戸あたりの茶栽培面積は、この20年で約1.5倍に拡大しております。

特に「鹿児島県」は平地が多い特長を生かした積極的な取り組みを行った結果、世界市場も視野に入れた大規模化が進んでおり、2024年には静岡県を抜いて全国一の茶どころとなってます。

-

世界へ羽ばたく鹿児島茶、今まさに新たなステージへ

✔ この記事でわかること ▶ 世界的な抹茶需要拡大と輸出を見据えた鹿児島の成長戦略 ▶ 鹿児島が荒茶・有機茶で全国一位となっている現状 ▶ 宇治ブランドと競いつつ独自の… -

高品質なのに、なぜ売れない?静岡茶の“本当の課題”とは

折角の高品質のお茶、もっと売れるにはどうしたら良いのでしょうか? -

五感で味わう日本のお茶文化|福寿園 山城館と全国の注目施設

2025年6月7日、日本の伝統文化「お茶」と鉄道が見事に融合する 特別ツアー「走る茶室 ウエストエクスプレス銀河 琵琶湖一周と茶の道」が実施されました。 クラブツーリ…

お茶の国内販売と輸出状況

お茶の国内販売推移

- 2019年(令和元年): 770億円

- 2020年(令和2年): 780億円

- 2021年(令和3年): 790億円

- 2022年(令和4年): 800億円

- 2023年(令和5年): 810億円(推定)

このように、国内販売額は年々増加傾向にあります。

特に、健康志向の高まりやペットボトルのお茶の普及、日本茶の多様な楽しみ方の提案が、国内市場の拡大に寄与していると考えられます。

大量生産・消費されるペットボトル飲料用の茶葉とは異なり、リーフティーとして出荷される茶葉は高値で取引されるため、多くの茶葉農家にとって重要な収益源となっています。

これは贈答用や高級茶としての需要があること、また品質や加工に手間が掛かることが理由です。

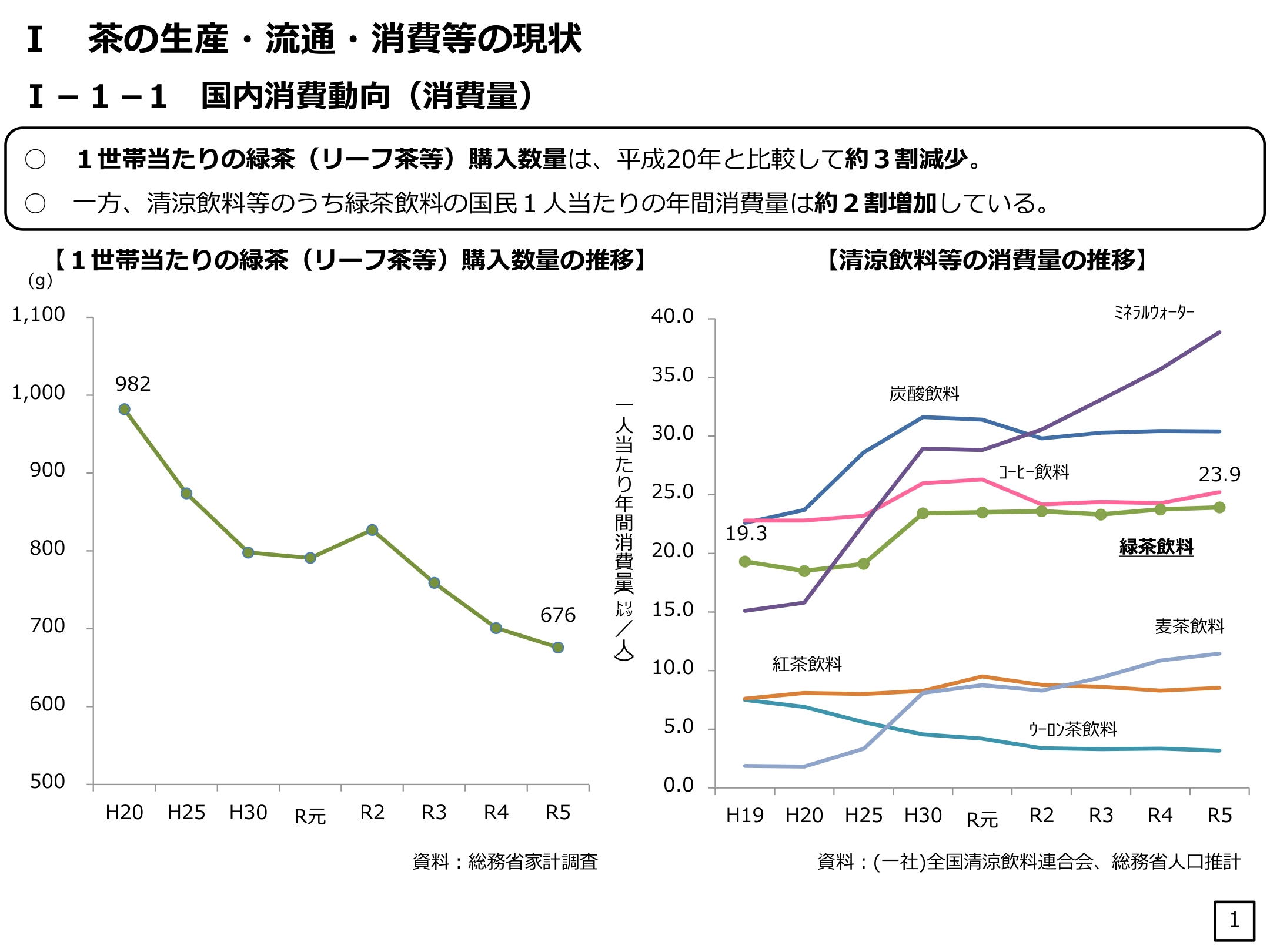

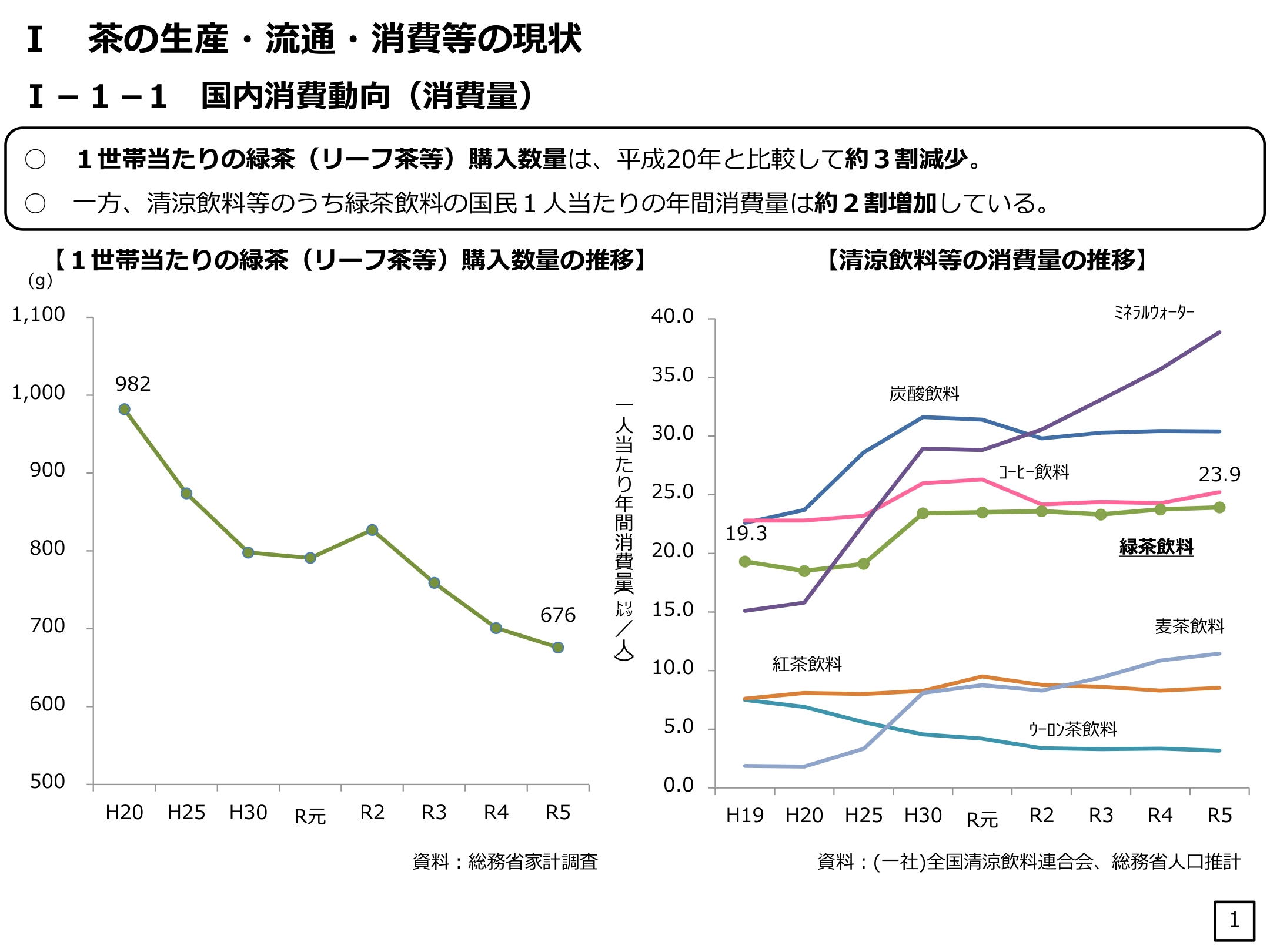

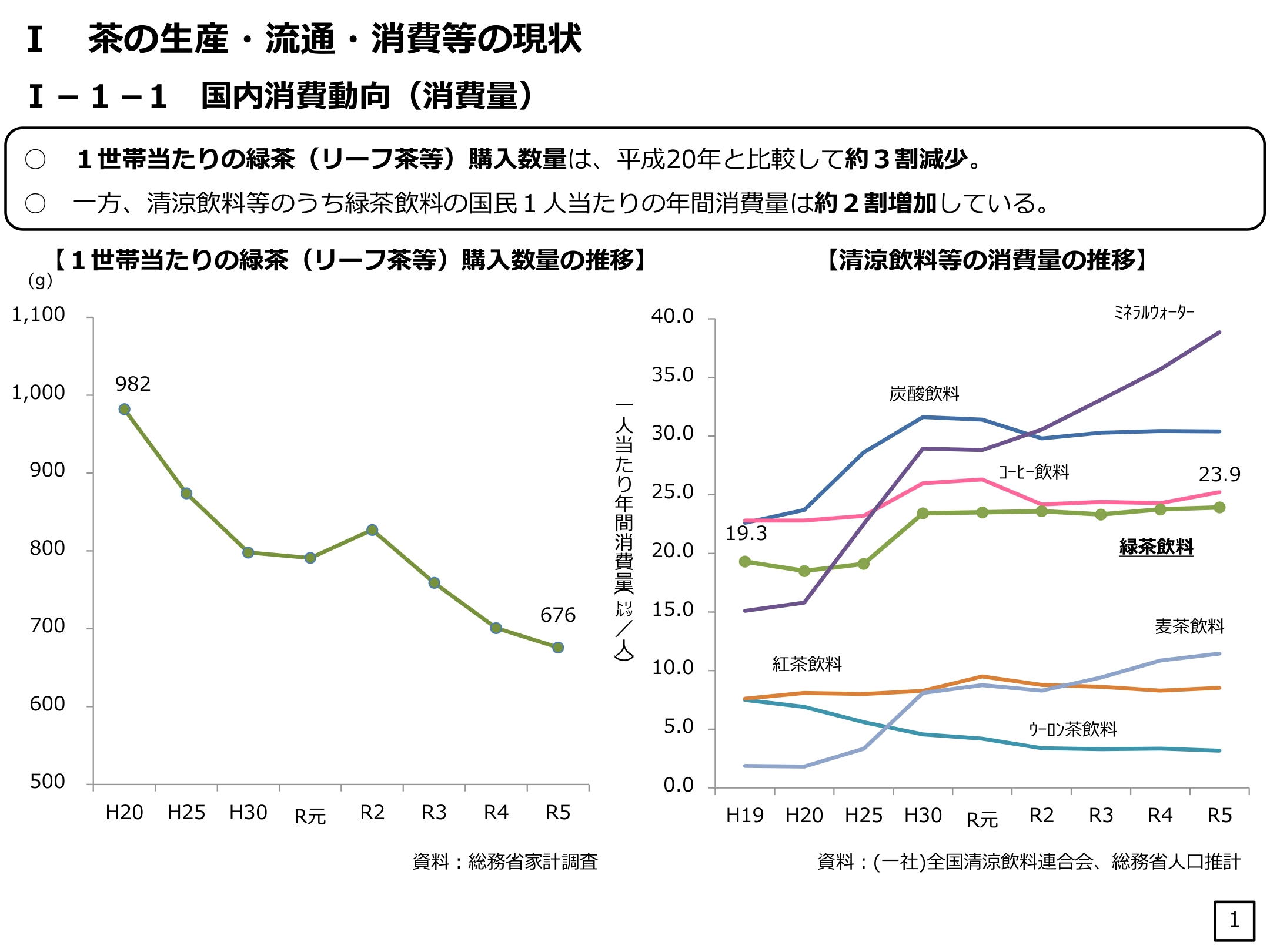

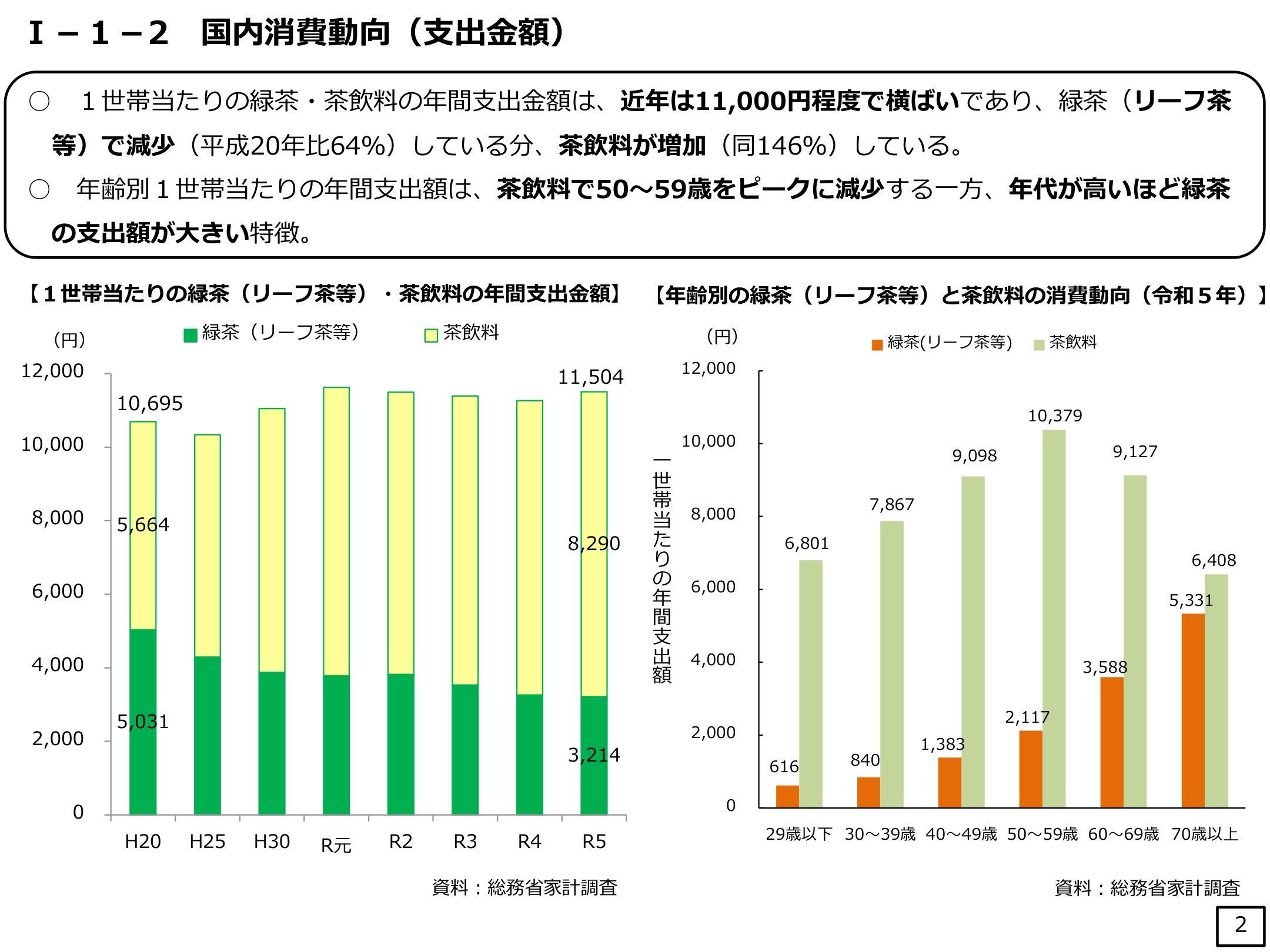

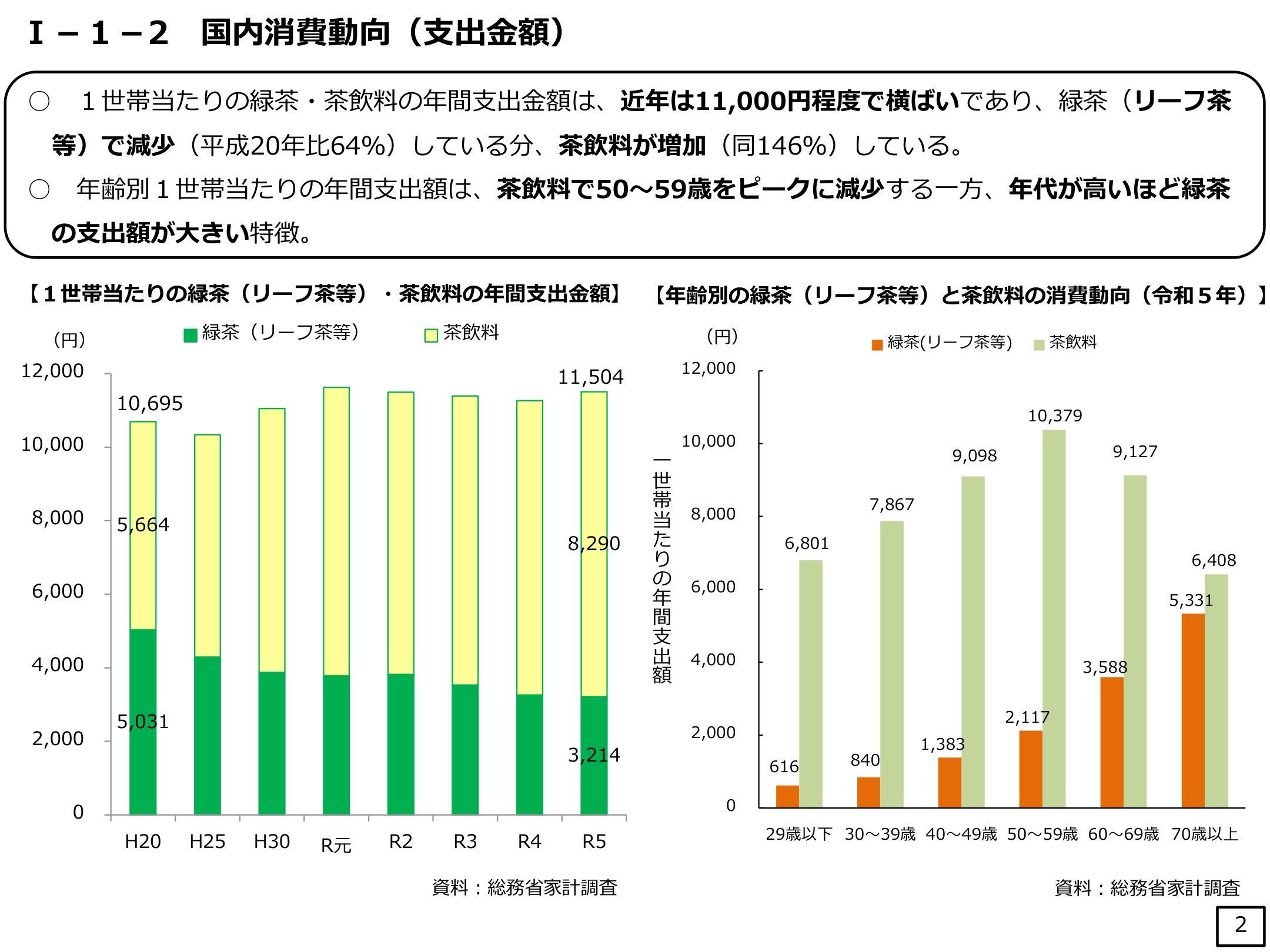

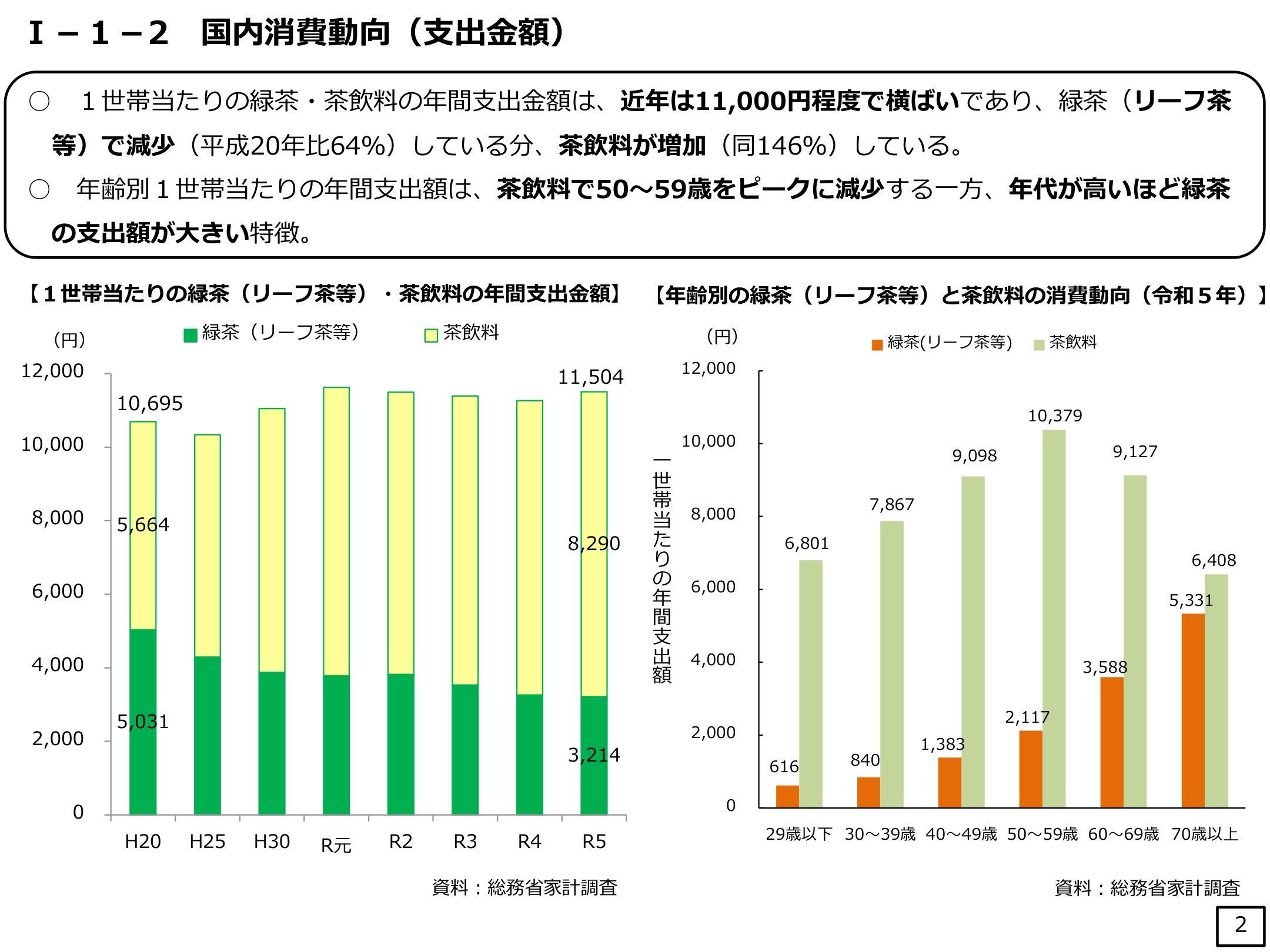

しかしながら上の図表の左側のグラフを見ると、平成20年(2008年)から令和5年(2023年)までの「15年間で1人当たりのリーフティー消費が約3割減少」していることがわかります。

また、下の図表の右側のグラフからは、「年齢層が高いほどリーフティーを消費する傾向」があることが示されています。

こうした状況により、現在でも茶葉農家の収益は年々悪化し、離農者が増えています。

さらに、リーフティーの主要な消費者層である高齢者が減少しつつあることから、「今後消費者層の縮小が進み、国内茶葉農家の経営が厳しさを増していく」ことが予想されるため、お茶の海外シフトが進んでいるのです。

お茶の輸出売上推移

- 2019年(令和元年): 146億円

- 2020年(令和2年): 162億円

- 2021年(令和3年): 204億円

- 2022年(令和4年): 219億円(過去最高額)

- 2023年(令和5年): さらに増加傾向が続いている

このように、特に2022年には過去最高額の219億円を記録し、輸出額が年々増加していることがわかります。

主な輸出先はアメリカ、台湾、EU・英国であり、特に抹茶の人気が世界的に高まっています。

お茶の輸出が好調な理由としては、世界的な日本食ブームや健康志向の高まりが挙げられます。

また有機栽培茶の需要も増えており、鹿児島県などでは有機栽培面積が拡大しています。

この影には残留農薬の順守など欧米の厳しい基準をクリアするため、従来の栽培方法を変更する並々ならぬ努力があるのです。

大手国内茶メーカー 伊藤園の売上・利益推移

ここ5年間の伊藤園の売上高と営業利益の推移は以下の通りです:

- 2020年4月期:

- 売上高: 4,833億円

- 営業利益: 199億円

- 2021年4月期:

- 売上高: 4,462億円

- 営業利益: 166億円

- 2022年4月期:

- 売上高: 4,007億円

- 営業利益: 187億円

- 2023年4月期:

- 売上高: 4,316億円

- 営業利益: 195億円

- 2024年4月期:

- 売上高: 4,538億円

- 営業利益: 250億円

コロナ禍の影響などにより売上高と営業利益は多少増減をしていますが、2024年4月期には売上高が4,538億円、営業利益が250億円と増加しています。

以上の情報から読み取れることは、高品質な茶葉を生産する茶農家にはある程度高い水準の利益還元が期待できるものの、茶メーカーが利益を確保しやすいのであろうということが推測できます。

とは言っても伊藤園の2024年の営業利益率は約5.8%です。

なお日本最大の飲料メーカーであり「伊右衛門」を販売しているサントリー食品インターナショナルは2025年3月期決算では売上1.7兆円、営業利益1,602億円であり営業利益率が9.4%でした。これはアルコールの取扱がある他、海外展開や、特定保健用食品(トクホ)など多角経営で収益を確保できていることなどが理由です。

伊藤園も食育活動などを通じて業界団体への支援などへの取り組みもされており、社会貢献や利益還元を意識されていて地域との「共生」を目指されてます。

詳しくはこちらをご参照ください。

追記 2024年12月14日 伊藤園の新製品の狙いは打倒モンスターエナジー?

皆さんは伊藤園が最近発売した「高カフェイン飲料」についてご存知ですか?

その名は「おーいお茶 濃茶 PREMIUM STRONG 470ml」です。

同社ホームページによると次のような特徴があるそうですよ。

「お~いお茶 濃い茶」の濃さをさらに追求し、”もっと濃い”味わいに仕上げた緑茶飲料。

ガレート型カテキンの働きで、体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能性表示食品です。

■届出番号:J306

■届出表示:

本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることにより、BMIが高めの方の体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らし、BMIを改善する機能があることが報告されています。引用元:伊藤園ホームページ

特筆すべきは次の点です。

■機能性関与成分:ガレート型カテキン340mg(なんと、おーいお茶濃茶の1.2倍っ!)

■1日摂取目安量: 1日2本を目安に、食事と共にお飲みください。

■摂取上の注意:多量摂取により、より健康が増進されるものではありません。

本品は、通常の緑茶飲料よりカフェインが多く含まれている為、カフェインに敏感な方等は飲用をお控えください。

引用元:伊藤園ホームページ

身体に良いことを謳った機能性表示食品ですが、「カフェイン量の過剰摂取」について注意書きがあるんです。

この製品1本あたり140㎎のカフェインが含まれているのですが、深夜に労働されたり人生を謳歌されている「若者」が御用達のモンスターエナジー355ml缶のカフェイン含有量142gとほぼ同等なんですね。

ちなみにエネルギー量はモンスターエナジー355ml缶は160キロカロリーなのに対して、濃茶PREMIUM STRONGは0キロカロリーです。

BMI改善効果を謳いながらも、新たな顧客層へ緑茶を売り込む武器を手に入れた伊藤園の取り組みに注目ですね。

伊藤園の“お茶への想い”や、新しい挑戦について、他の記事でも触れています。ぜひご覧ください。

減少した茶葉農家はどこへ?

お茶どころ静岡県、廃業したある茶農家は「シキミ(樒)」に活路を見出しました。

シキミは仏壇や墓に供えられる植物で、温暖な山地などで栽培されます。

静岡市のある農家は2世代にわたり50年以上茶を栽培していましたが3年前に完全に撤退し、代わりにシキミの栽培を始めました。

以前は高級茶として山のお茶で作業が大変でも単価が良く、収入的には見合っていましたが、単価の下落でかなり痛手を受けました。

シキミの場合は年間需要があり毎月出荷すれば毎月収入が入りますが、お茶の場合は年に1回か2回収入が入っても、あとはその収入で生活しなければなりません」

ある元茶農家はもともと茶畑だった合わせて1ヘクタールにシキミなどを植え、関東や関西の市場に1束200円から400円ほどで出荷しています。

茶農家特有の家族総出での労働が必要なことも撤退した要因だと話します。

地形的にも静岡県の茶畑などは稲作に適さない斜面を利用して作られた経緯があり、日ごろの管理や収穫作業などを機械化ができないためです。

茶葉農家の離農の原因は高齢化や後継者不足以外にも茶葉の取引価格の低迷や過酷な労働環境があげられます。

現状、日本の緑茶の自給率は、ほぼ100%ということですが、これが将来にわたり維持できる保証はないのです。

2024年の都道府県別の茶出荷額ランキング、ベスト5

- 静岡県 – 27,200トン

- 鹿児島県 – 26,100トン

- 三重県 – 5,220トン

- 宮崎県 – 2,940トン

- 京都府 – 2,640トン

静岡県と鹿児島県が特に高い生産量を誇っています。

2019年には鹿児島県が平地を活かし、機械を導入した大規模茶葉園を展開して全国1位となったこともありましたが、以下の戦略で静岡県が首位の座を奪還しました。

静岡県の戦略と取り組み

品質重視の生産: 静岡県は高品質な一番茶を主体とした茶業経営を行っています。これにより、リーフ茶の需要が低迷する中でも、品質の高さを維持し続けています。

茶産地の構造改革: 静岡県は茶産地の構造改革を推進し、需要創出と消費拡大に力を入れています。特に「ChaOIプロジェクト」を通じて、茶の新たな価値の創造と需要の創出を支援しています。

- ChaOIプロジェクトは、茶の生産者や流通販売業者、観光業者、食品事業者、そしてChaOI-PARC(茶業研究センター)が連携・協力して、静岡茶の新たな価値を創造し、需要を創出するために新商品開発などに取り組んだ成果が出たプロジェクトです。

- プロジェクトの主導者は、静岡県の経済産業部農業局お茶振興課です。この課が中心となり、茶の生産者や流通販売業者、観光業者、食品事業者などの協力を得て、静岡茶の新たな価値の創造と需要の創出を推進しています。

先端技術の活用: 先端技術を活用した生産基盤の整備や、新たな需要創出に向けた取り組みを行っています。これにより、効率的な生産と高品質な茶の提供を実現しています。

ブランド力の強化: 静岡茶のブランド力を守りながら、生産者の経営の安定と茶業の再生に全力を挙げています。これにより、静岡茶の価値を国内外に広める努力を続けています。

これらの戦略と取り組みにより、静岡県は再び茶の出荷額で1位に返り咲くことができました。

-

世界へ羽ばたく鹿児島茶、今まさに新たなステージへ

✔ この記事でわかること ▶ 世界的な抹茶需要拡大と輸出を見据えた鹿児島の成長戦略 ▶ 鹿児島が荒茶・有機茶で全国一位となっている現状 ▶ 宇治ブランドと競いつつ独自の… -

高品質なのに、なぜ売れない?静岡茶の“本当の課題”とは

折角の高品質のお茶、もっと売れるにはどうしたら良いのでしょうか? -

「世界お茶まつり2025」に賭ける静岡茶の逆襲──“日本一陥落”からの再起戦略とは?

2025年10月、「世界お茶まつり2025」が静岡市で開催されます。この一大イベントの裏にあるのは、「静岡茶の復活」という並々ならぬ経済的使命です。 静岡県といえば、か…

お茶の流通

お茶の流通には以下の通り仲介業者が介在することが一般的です。

- 茶農家: 茶葉を生産。

- 地元の農協や斡旋業者: 茶葉を購入。

- 茶市場: 茶葉を出荷。

- 産地問屋: 茶葉を加工。

- 消費地の茶専門店やスーパー: 茶葉を販売。

最近では、中間マージンを嫌う茶農家が、収益アップのため直接消費者に販売するケースも増えています。

茶農家の生計維持方法

茶農家は以下の方法で生計を維持しています

- 兼業農家: 他の農作物を栽培したり、別の仕事を持つ。

- 直販や加工品の販売: 茶葉を直接販売し、収益を増やす。

- 観光農園や体験型農業: 茶摘み体験や茶道体験を提供。

- 補助金や助成金の活用: 経済的な支援を受ける。

しかしながら、いずれも本業の水準を上回る収益ではないため、茶農家が厳しい経営状態であることに変わりはありません。

ペットボトル用の茶葉を生産している農家は消費量が増加していることもあり、大規模化・機械化の導入で比較的安定した収入を得ていると言われてますが、初期投資が大きいために回収するまでには長い時間が必要です。

費用の概算をしたところ茶園の規模や導入する機械の種類によって異なりますが、一般的には以下のような驚きの金額が必要となります

- 乗用摘採機:茶葉の収穫に使用される機械で、価格は約500万円から1000万円程度です。

- 製茶機械:茶葉を加工するための機械で、これには蒸し機、揉み機、乾燥機などが含まれます。これらの機械のセットで約1000万円から2000万円程度かかります。

- 防除機:病害虫の防除に使用される機械で、価格は約100万円から300万円程度です。

- ドローン:茶園の管理や病害虫の監視に使用されるドローンで、価格は約50万円から100万円程度です。

これらを合計すると、初期投資としては約1650万円から3400万円程度が必要となることが一般的です。

農業用機械の初期投資がこれだけ必要となる作物は、北海道の大規模農家や、農業法人が経営する施設栽培を除くとコメ農家(約2000万円~4000万円)くらいしか思い浮かばないです。

かなり高額な投資となり多額の借金を背負って、異常気象が続く環境でビジネスに取り組んでいるのです。

気候変動の影響とその対応

高温と少雨

- 茶樹の生育抑制: 夏季の高温と少雨により、茶樹の生育が抑制され、葉や枝が枯れることがあります。特に三番茶の生育に影響が出やすいです。

- 水分不足: 高温が続くと、茶樹の水分不足が深刻化し、新芽の生育が遅れることがあります。

異常気象

- 台風や豪雨の被害: 台風や豪雨による被害も増加しており、特に幼木が強風で傷つくことがあります。

- 晩霜の被害: 晩霜による新芽の枯死も大きな経済的被害をもたらします。

温暖化による生育期間の変化

- 摘採期の早まり: 温暖化により、一番茶の萌芽期や摘採期が早まる傾向があります。これにより、摘採期間が短縮されるリスクが高まります。

対策と適応策

防霜対策

- 防霜ファンや散水氷結法: 防霜ファンやスプリンクラーによる散水氷結法が実用化されており、霜害を防ぐための対策が進められています。

灌漑設備の導入

- 畑かん設備: 畑かん(灌漑)設備を導入することで、干ばつ時の水分不足を補い、茶樹の生育を安定させることができます。

耐寒性品種の導入

- 耐寒性品種の選定: 温暖化に適応した品種の選定や開発が進められており、耐寒性の高い品種を導入することで、気候変動に対応しています。

適応技術の開発

- 耐凍性評価や省電力制御技術: 茶樹の耐凍性評価や防霜ファンの省電力制御技術の開発が進められており、これらの技術を活用することで、気候変動の影響を軽減する取り組みが行われています。

以上の通り、気候変動は茶葉生産農家にとって大きな課題です。

さまざまな対策や技術開発を通じて、その影響を軽減する努力が続けられています。

しかしながら、設備設置・稼働にはそれ相応の投資が必要であり、原油高にインフレの高まりなど、異常気象への対応は茶農家の経営を更に圧迫する要素となっております。

他の作物と同様に茶農家でも気候変動の影響を大きく受けていることは間違いないです。

温暖化によりコメはもとより、トマトやサクランボなどの主生産地が北海道へシフトしてます。

地球規模での気候変動のため、従来の生産地では品種改良や作付け場所の移動などが求められていることなど、こちらにまとめておりますので、併せてご覧ください。

優良品種茶園への切替

農林水産省の支援により、茶農家は優良品種への切替を進めています。

「優良品種」とは、収量や品質、病害虫抵抗性などの面で優れた特性を持つ茶の品種を指します。

具体的には以下のような品種が含まれます

- やぶきた: 日本で最も広く栽培されている品種で、バランスの取れた味わいと高い収量が特徴です。

- さえみどり: 渋みが少なく、甘みと旨みが強い品種で、煎茶として人気があります。

- つゆひかり: 爽やかな香りと甘みが特徴で、ペットボトル飲料にも適しています。

- おくみどり: 晩生品種で、すっきりとした味わいが特徴です。煎茶や玉露に利用されます。

- べにふうき: アレルギー対策としても注目されている品種で、ペットボトル飲料としても人気があります。

これらの品種は、農林水産省や地方公共団体、農協の支援を受けながら、茶農家によって積極的に導入されています。

この中でも「やぶきた」は「やぶきたブレンド」の宣伝文句のお陰で知名度が高いですね。

まとめ:日本の茶葉農家の未来のために私たちは今

茶葉農家は家族総出で働いて平均年収が約90万円という非常に低い水準であることに驚きを隠せません。

直販を試みたり、加工品の販売・観光農園、補助金の活用など収益構造の改善に向けた自助努力の他に、補助金が活用できる自治体も一部あるようです。

しかしながら異常気象の影響とその対策に追加の設備投資が必要となり、更に経営環境を悪化させる要因となってます。

産官共同で都道府県別生産量首位の座を奪還した静岡県の成功例もありますが構造的な問題点の解消には至ってません。

そもそもの原因は高収益であった「一番茶」の取引価格が半減した、私たち日本人の生活様式の変化にあります。

手軽なペットボトルに消費がシフトしたために、生産現場ではそれに合わせた品種への切替が進んでおります。

茶は木の葉ですから、新たに植樹しても収穫するまでには相応の年月が必要です。

茶の種を蒔いてから収穫するまでには通常4~8年程度かかるそうです。

私たちが家庭や飲食店で頂く煎茶やほうじ茶も今後どのようになるか、供給する農家が持続的に活動頂いてこその議論です。

可能な範囲で私たちの消費行動を変化させて、伝統あるお茶をもう少し楽しんでみませんか?

立ち上る湯気や香りが、皆さんの朝のひとときを、きっと優しい気持ちにしてくれますよ。

ご賛同頂ける方はこちらのブログ記事をSNSで拡散頂いたり、お知り合いやご友人にご紹介下さい。

またお茶の文化について触れてみたいと思った皆さんには現在私が読んでいるこちらの本がお薦めです。

日本人としての嗜みとして、日常に活かせると素敵な雰囲気が漂う大人になれるかも、と思わせてくれる一冊ですよ。

追記 2024年11月20日

抹茶市場についてこの記事で予期していたことが起きました。

海外向けの抹茶売上が爆発的な成長を示したことから品薄となったのです。

生産者が半分になって異常気象があって、ペットボトル用のお茶への切替が進んでいるのですから売上が一定数を超えれば品薄になって当然ですね。

抹茶の売れ行きが好調なことは喜ぶべきことなのですが、「転売ヤー」の参入が確認されたようです。

本来、生産者や関係者の皆さんが受け取るべきであった「抹茶が生み出した利益」を、

何の努力もしていない第3者が掠め取るのは、やり場のない怒りを感じますし、

その結果、抹茶を必要としている方の手元に商品が届きにくくなるような事態となってることは悲しいことです。

一保堂茶舗も「年明け以降販売再開予定」とコメントされております。

我々、お茶の愛好家が出来ることは、このメッセージを信じて「転売ヤーからは絶対買わないこと」です。

需給バランスの崩壊した抹茶不足は、今後も継続的に生じます。

このタイミングで転売ヤーに「抹茶愛好家は転売商品を買わない」と理解させて、市場から退場してもらいませんか?

抹茶商品は未来はこの食文化を残すためにも、「必要な分」だけを、安心・安全な「正規ルート」から購入したいですね。

皆さんのコメントをお待ちしております。

最後までご覧頂き有難うございました。

-

特集|抹茶ブームの裏側で起きていること──日本茶業界 崩壊と再生への道

日本茶業界の現状と再生への道のりをご紹介します。 -

まとめ記事 日本茶業界の「厳しい現状」、そして「将来への挑戦」

茶業界を取り巻く市場環境の変化は厳しく、私たちの支えが必要です。 -

体脂肪を減らしたい人の疑問、お答えします - 伊右衛門の特保「特茶」は効く?

体脂肪を減らすお茶、その効果についてお答えいたします。 -

伊藤園が抹茶価格を2倍に値上げ!──その裏にある“茶生産者の厳しい現実”とは

伊藤園が抹茶・緑茶製品の大幅な値上げを発表しました。 最大で希望小売価格が2倍になる品目もあるというこのニュースは、 消費者にとって大きな驚きであると同時に、 …

\そうだ、京都に行ってみませんか?/

\資産運用、そろそろ始めてみませんか?/

コメント