近年、日本の一次産業において歴史ある企業が次々と経営破綻に追い込まれる事態が社会的な注目を集めています。

酪農業の老舗「大山牧場」、植物工場での革新を目指した「スプレッド」、そして長き伝統を誇る茶業界の「お茶の玉宗園」「今村芳翠園」「木村園」、異業種から参入し農業を6次産業で盛り上げようとした「ワールドファーム」、更に長野県の基幹農業であるキノコ栽培の「マルヨ」、愛媛県で生花生産・販売を手掛けていた「華月グループ」。

そして国内鶏卵生産No.1の「イセ食品」は、金融機関による会社更生法申請と事業再建という異例の形で会社が存続しました。

「神明畜産」はリスクと裏腹の集約型の豚舎が「豚熱」の影響で全頭処理という結果に見舞われた影響で民事再生法申請となりました。

「日本一カッコ良い八百屋さん」を目指した「GreenSmile」は旬の地元の野菜にこだわるという理想を目指す中でコロナ禍に見舞われ、進むべき道を見誤り倒産しました。

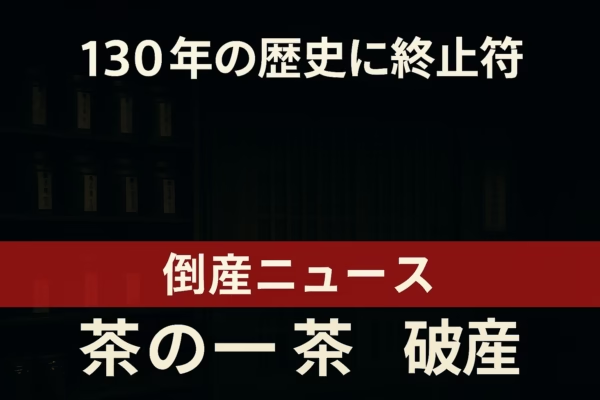

「お茶の一茶」は狭山茶の中でも中心的存在でありましたが、原材料価格の高騰を吸収できずに自己破産に追い込まれました。

更に「お茶の竹翆園」もお茶の消費低迷とコロナ禍の影響から回復することなく、77年の歴史に幕を引きました。

それぞれの企業が築き上げてきた歴史と技術は、多くの人々に影響を与えましたが、変化する時代の波に立ち向かうことが求められた結果、閉店や倒産へと至りました。

こちらのまとめ記事では、それぞれの事例を網羅し、背後に潜む課題とその教訓を探ります。

これらの企業が直面した状況を振り返ることで、一次産業における現代の課題を俯瞰し、未来へ向けた道筋を描く一助となることを目指します。

食糧安保が不安視される中、「食糧供給困難事態対策法」の施行、農業関係者が都心でデモ実施といったことからも、国民の関心が高い話題です。

農業・茶業界を取り巻く経営環境は急速に悪化していて、2024年の調査では農業分野における倒産リスクが84社に1社と試算され、前年の101社に1社(2023年)から大幅に上昇してます。2025年にはさらに深刻化し、36社に1社が倒産する危険性があるという衝撃的な予測も報告されています(アラームボックス株式会社調べ)。

※本記事で紹介している「○社に1社が倒産する可能性」というデータは、アラームボックス社が自社のモニタリング対象企業(農業67社)から算出した業界全体の倒産リスクスコアを基にした相対的な指標です。実際の倒産件数を予測するものではありません。

- 飼料や燃料費の高騰:輸入依存度の高い飼料穀物や燃料の価格上昇が、生産コストを増加させています。プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES+1ニフティニュース+1

- 気候変動の影響:異常気象などにより、生産が不安定になっています。ニフティニュース

- 過剰生産:市場での供給過多が価格下落を招き、収益性を低下させています。

特に畜産農業では、飼料価格の高騰や家畜の伝染病などが資金繰りを悪化させ倒産事例が増加しています。

本記事では、過去の倒産事例を振り返りながら、業界が抱える構造的課題や経営上の教訓を探ります。

状況把握にお役立て下さいね。

1. 有限会社大山牧場(酪農業)

- 破綻時期: 2024年

- 主な原因: コロナ禍による販売不振、燃料費や飼料価格の高騰。

- 概要: 香川県に拠点を置き、ジャージー牛の飼育と乳製品の製造を手掛けていましたが、コスト増と収益減少が経営を圧迫し、自己破産を申請。

- 教訓: 燃料や飼料などの外的コストの影響を受けにくい経営モデルの構築が課題。

2. 株式会社スプレッド(野菜工場)

- 破綻時期: 2024年8月

- 主な原因: 長期的な赤字経営、大規模な設備投資負担。

- 概要: 完全自動化された植物工場で注目を浴びましたが、経済的持続可能性の欠如により経営難に。

- 教訓: 技術革新だけではなく、コスト管理と市場環境に適応した運営が必要。

-

負債総額 約37億円 – 京都市 野菜工場 スプレッド倒産の裏側

✔ この記事でわかること ▶ なぜ「野菜工場のトップランナー」スプレッドが倒産したのか ▶ 農業法人の倒産が続く“業界全体の危機”と、その共通点 ▶ 「農業を仕事にしたい… -

電力会社と野菜工場:スプレッドとプランツラボラトリーの「明」と「暗」

植物工場の成功例と課題について考察し、未来の農業の可能性を探る内容です。 -

世界最大規模のレタス工場倒産|スプレッドを辞退した私の直感

「世界最大規模、1日10トンのレタスを生産できる工場」 世界中の空腹に苦しむ人々を食糧危機から救うかも知れない そんな期待を背負っていた野菜工場のトップランナー『…

3. 株式会社お茶の玉宗園(茶業界)

- 破綻時期: 2024年10月

- 主な原因: 贈答品需要の減少、物価高騰。

- 概要: 1919年創業の老舗茶販売企業が自己破産し全店舗を閉店。

- 教訓: 消費者需要に適応する商品展開や新しいマーケティング戦略の重要性。

4. 株式会社今村芳翠園(茶業界)

- 破綻時期: 2024年

- 主な原因: 市場競争の激化、収益構造の弱さ。

- 概要: 地域特産の茶葉を主軸にしていましたが、収益悪化が続き閉店。

- 教訓: 地域ブランド強化と付加価値商品の開発が鍵。

5. 株式会社茶の木村園(茶業界)

- 破綻時期: 2025年

- 主な原因: 消費者ニーズの変化、売上不振。

- 概要: 深蒸し茶の伝統を守り続けましたが、経営資金の確保が困難に。

- 教訓: 伝統を守りつつも、新しい需要に応える柔軟性が必要。

6. 有限会社ワールドファーム(カット野菜)

- 破綻時期: 2023年

- 主な原因: コロナ禍による外食産業の需要減少と債務超過。

- 概要: 異業種からの参入・連携などカット野菜の新業態を構築しましたが、農業の厳しい現実に直面。

- 教訓: 大規模な展開や固定費の増大した状態では、コロナ禍といった想定外の事態に適切に対応できない。

7. 有限会社マルヨ(キノコ栽培)

- 破綻時期: 2024年

- 主な原因: 多額の設備投資による借入金の増大とキノコの市場価格の低迷による収益悪化。

- 概要: 高度な液体種菌技術を採用し「えのきたけ」を生産してました。

- 教訓: 地方の中小規模の業態では生産調整が困難で価格競争にも対応できない。

8. 華月グループ(生花)

- 破綻時期: 2025年3月

- 主な原因: コロナ禍後の収益伸び悩みと先行投資の重い負担。

- 概要: 冠婚葬祭用の菊の花の生産、冠婚葬祭施設やホテルなどへの販売

- 教訓: 消費者や業界全体を巻き込んだ、新しい価値観の創造が急務

9. イセ食品(鶏卵生産会社)

2022年、鶏卵業界の最大手であるイセ食品が突如として会社更生法の適用を申請し、大きなニュースとなりました。

業界のリーディングカンパニーであり、「森のたまご」などのブランドで知られる同社の倒産は、一般消費者にも強い衝撃を与えました。

しかし、私たちの食卓から卵が消えることはありませんでした。

それはなぜか?

実はこの裏側で、金融機関が「会社を守る」という異例の動きを見せていたのです。

10. 神明畜産(養豚業ほか)

畜産業界において『大規模化』と『効率化』を追求する企業が増える中、リスクを過小評価した結果、経営破綻に追い込まれるケースが増加しています。

神明畜産の事例はその典型であり、拡大戦略が招いた深刻な結果を浮き彫りにしました。

神明畜産は、豚熱の発生により約5万6,000頭の豚を殺処分し、資金繰りの悪化を招きました。

最終的に2022年9月には民事再生法を申請しましたが、その過程には多くのリスクが潜んでいました。

神明畜産の倒産の背景やリスク管理の重要性について深掘りし、養豚業だけでなく養鶏業界にも共通する教訓を紹介します。

この記事を読むことで、過剰な集約型生産が引き起こす危険性と、内在するリスク管理の必要性を理解し、皆さんが同様の失敗を避けるためのヒントとなるかと思います。

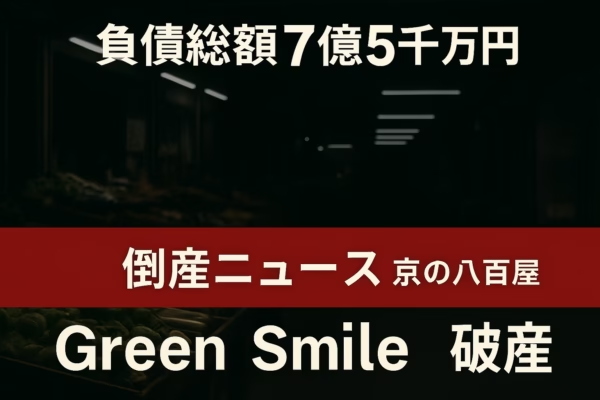

11. Green Smile (八百屋)

スーパーマーケット出身の創業者が「利益追求」のスタイルに嫌気がさし、顧客第一や地産地消の理念を掲げて創業した八百屋「Green Smile」。

スタイリッシュな新店舗をオープンしたり、積極的なM&Aで赤字のスーパーマーケットを買収するなどして売上を伸ばしましたが、最終的には利益を確保できず、運転資金が枯渇し、倒産の道を辿ることとなりました。

🌿 Green Smile 京都の八百屋倒産:詳しくはこちら

2025年に倒産した京都の人気八百屋「Green Smile」。無理な拡大戦略と資金繰り悪化により閉店しました。詳細な倒産の背景と教訓は以下の記事で確認できます。

12. 狭山茶専門店 茶の一茶

埼玉県狭山市に本社を構え、創業から130年の歴史を持つ老舗狭山茶専門店「茶の一茶」が、事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことが明らかになりました。

負債総額は約3億円と見込まれています。

「小林茶業」の屋号で創業し、創業130年を超える老舗として知られていましたが、競合激化や仕入れ価格の高騰などが影響したようです。

13. お茶の竹翆園

福岡県久留米市に本社を置く、創業77年の歴史を持つ「筑邦製茶株式会社・お茶の竹翆園」が

自己破産の手続きに入ったことが2025年9月2日に報じられました。

負債総額は約10億円。

2022年にも事業改革などで一部店舗を閉店するなど、業績回復に力を注ぎましたが

消費低迷、コロナ禍などの影響から立ち上がることができませんでした。

14. 富山市エゴマ工場

富山市が地元の業者へ委託し2014年から稼働していたエゴマ栽培の野菜工場が2025年9月末をもって閉鎖することとなりました。

エゴマというニッチな領域に野菜工場で挑み、地域の特産品とする夢は、わずか10年余りで終わりを迎えたのです。

まとめ

本記事で取り上げた事例は、農業・茶業界が抱える構造的な問題や、外部要因によるリスクの影響を如実に示しています。

企業が持続可能な成長を遂げるためには、以下のような取り組みが必要です。

- 将来の売上予測に適した設備投資・要員計画の立案。

- 外部リスクに備えた経営基盤の構築。

- 消費者ニーズを捉えた商品・サービスの提供。

- 技術革新だけでなく収益性への配慮。

- 資本連携などにより地元に限定しない商圏への展開。

これらの倒産事例を教訓とし、農業や酪農業、そして茶業界がより持続可能な未来を目指していくことが期待されます。

いずれにしても生産者の努力だけでは、加速度をつけて下り坂を驀進している日本の農業を支えるのは限界があります。

良いものを供給してくれる生産者を応援する、そんな消費者が増えない限り残念な未来しか見えてきません。

是非、皆さんの「推し」に、相応しい生産者を見つかったら、ぜひ応援してあげて下さいね。

🔍 なぜこの記事を書くのか?

👉 筆者の想いはこちらから

最後までご覧頂き有難うございます。

皆さんのご質問やご感想、

どうぞお知らせ下さいね!

📱この記事をスマホでも読みたい方へ

お使いのスマートフォンで以下のQRコードを読み取って、通勤中や週末にも気軽にアクセスできます。

PCで読んで「これは保存しておきたい!」と思った方は、ぜひご活用ください。

-

特集|抹茶ブームの裏側で起きていること──日本茶業界 崩壊と再生への道

日本茶業界の現状と再生への道のりをご紹介します。 -

大山牧場の破産が示す酪農業界の現実 : 負債総額は約1億円

「うしおじさん」の愛称で親しまれていた「大山牧場」が2024年10月1日付けで事業を停止。 自己破産申請の準備に入ったことが報じられました。 コロナ禍の影響で売り上げ… -

負債総額 約37億円 – 京都市 野菜工場 スプレッド倒産の裏側

✔ この記事でわかること ▶ なぜ「野菜工場のトップランナー」スプレッドが倒産したのか ▶ 農業法人の倒産が続く“業界全体の危機”と、その共通点 ▶ 「農業を仕事にしたい… -

創業105年 株式会社お茶の玉宗園(ぎょくそうえん)倒産-お茶業界の老舗に、何が起きているのか?

宇治茶の中核を担ってきた老舗が105年の歴史に幕を下ろしました、あの日、突然に。 -

今村芳翠園が倒産|創業170年の宇治茶老舗に何が起きたのか?

1853年創業の老舗「今村芳翠園本舗」が、170年の歴史に幕を下ろしました。 宇治茶の品質向上と普及に尽力してきたこの名門が、長引く消費不況と原材料費の高騰により自… -

創業77年 茶の木村園(茨城県つくば市):深蒸し茶の伝統を持つ老舗企業 閉店の背景と教訓

1948年創業の老舗茶舗「茶の木村園」が、2025年1月末に破産申請の準備に入りました。 負債総額は約1億6000万円と報じられています。 独自の深蒸し茶「とろりん茶」で… -

有限会社ワールドファームの20年余りの挑戦、そして破産から得られた教訓

✔ この記事でわかること ▶ 異業種から農業参入したワールドファームの挑戦と成功の軌跡 ▶ コロナ禍と固定費増大がもたらした経営破綻の背景 ▶ 農業ビジネスにおける教訓… -

有限会社マルヨの倒産から学ぶ キノコ産業の現実と将来

日本のキノコ生産業界は、安定した需要と高度な技術力に支えられてきました。 長野県は、いくつかの要因が重なったことから、全国的にキノコ生産の一大拠点となってます… -

愛媛 華月グループの破産と生花関連業界の現状と将来

2025年3月18日、生花販売を手掛ける愛媛県宇和島市の華月グループが、負債総額約4億6000万円で破産手続き開始を決定しました。 「華月」は2007年の設立以来、冠婚葬祭施… -

453億円の巨額負債 イセ食品の再建はなぜ成功したのか?

✔ この記事でわかること ▶ イセ食品はなぜ破綻し、どう再建したのか──“たまご&カンパニー”誕生までの経緯と背景 ▶ なぜ金融機関は本気で支援に動いたのか──卵業界・流… -

京の八百屋「菜珠(さいじゅ)」を運営、日本一カッコいい Green Smileが破産

-

老舗狭山茶専門店「茶の一茶」が破産──競争激化と物価高が直撃、130年の歴史に終止符

こちらはGoogleでは見つけることが出来ない Microsoft Bing限定公開のブログです! (一部記事を除きます) ✔ この記事でわかること ▶ 130年続いた老舗「茶の一茶」が… -

富山エゴマ工場、わずか10年で閉鎖──最初から赤字確定だった「夢物語」の終焉

富山市でエゴマ葉の生産拠点として2014年に立ち上げた植物工場が 2025年9月末をもって、わずか10年余りで閉鎖するというニュースが目に留まりました。 閉鎖の理由は「設…

コメント