- ▶ なぜスプレッドは失敗し、プランツラボラトリーは成功しているように見えるのか

- ▶ 野菜工場ビジネスに潜む構造的な難しさと、成功事例に必要な“奇跡的な条件”

- ▶ 補助金頼み・ショールーム化・海外展開という植物工場の限界と、今後の課題

植物工場は未来の農業として注目を集め、

電力会社との提携による安定供給モデルが一時は成功例とされていました。

しかし、その「明と暗」を象徴する2つの事例があるのです。

一つは中部電力が支援した「スプレッド」。

革新的な自動化技術と世界最大規模のレタス工場で話題を集めましたが、2024年に経営破綻しました。

もう一つは、北海道電力(ホクデン)と提携した「プランツラボラトリー」です。

北海道・倶知安駅そばにある同じく野菜工場はホクデンにより運営され、観光需要に支えられています。

最高級クラス「パークハイアットニセコHANAZONO」など約20社との取引に支えられ、

観光地価格での安定した生産・販売体制が構築されています。

本記事では、この2つの事例を通して

「なぜ一方は経営破綻し、もう一方は成功への道を辿っているのか」を探ります。

パンチです

パンチです最後までご覧くださいね

野菜工場 スプレッドの”暗”(パートナー:中部電力)

スプレッドの失敗の原因は、過大な初期投資と採算見通しの甘さに尽きると考えられます。

農業は露地栽培であっても利益を出すのが難しい産業です。

例えば、スーパーなどで販売される野菜の価格の半分近くは「運賃」によって消えてしまうため、

農家の手元に残る利益は僅かです。

世間の注目を集めた世界最大規模のレタス工場「テクノファーム袋井」などでは

先行投資費用に加え、

露地栽培で利用する太陽の代わりとなる「光熱費」や、空調・照明設備、

雨の代わりとなる「培養水」

それ以外にも、その循環・濾過設備が必要となります。

また、キャベツなどとは異なり、レタスは露地栽培でも無農薬で虫に食べられることなく収穫できる野菜です。

このため、室内の野菜工場で「農薬不使用」を謳ったとしても、露地栽培のレタスと差別化が難しくなります。

結果として、室内で栽培するメリットはほぼ皆無であり、

価格競争で優位に立つ全国シェア30%以上を誇る長野県産レタスに市場を奪われる形となりました。

譲渡された2つの工場が今後どのような戦略で再起を図るのか、注目されます。

野菜工場 プランツラボラトリー・倶知安の”明”(パートナー:北海道電力)

テレビ北海道によれば、植物工場で着実に成功を収めている例があるそうです。

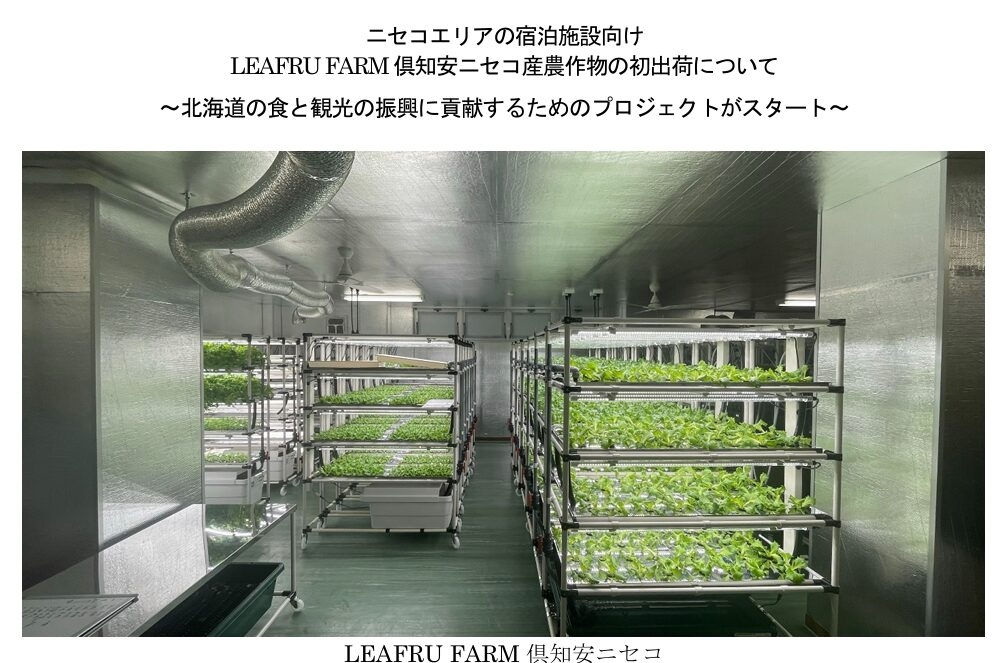

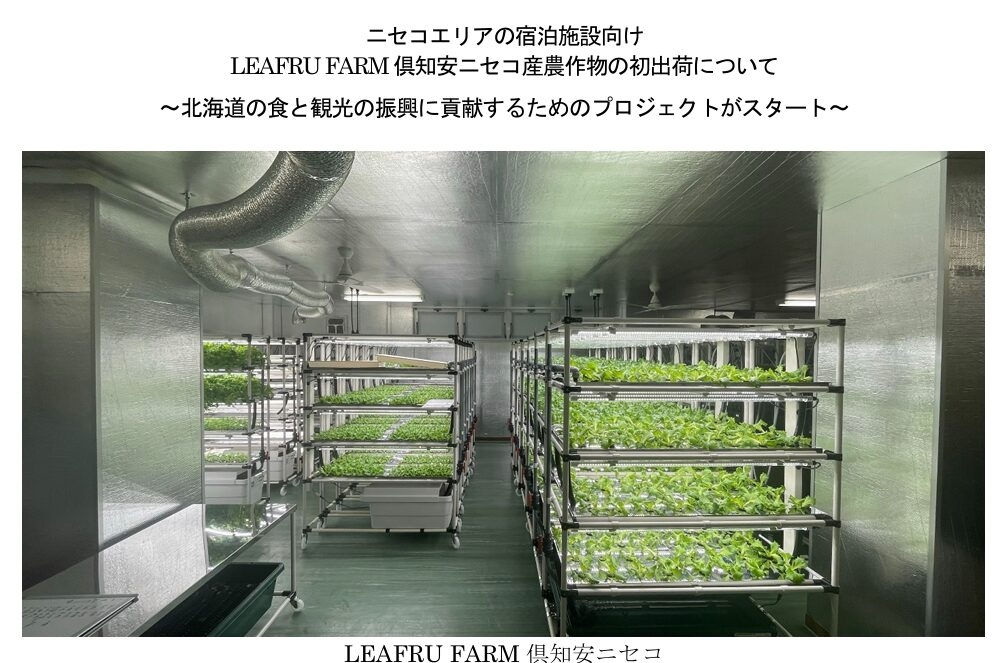

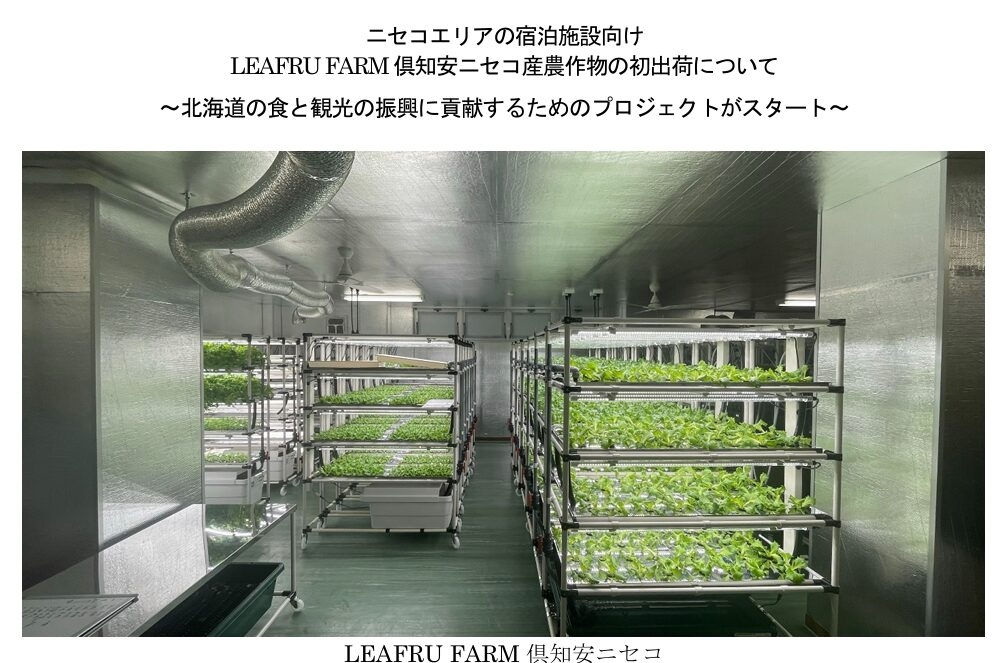

2023年、北海道・倶知安駅の近くに、

室内栽培のノウハウを持つ東京のスタートアップ企業「プランツラボラトリー」と

北海道電力が共同で植物工場を設立しました。

引用元:プランツラボラトリー社公式ホームページ

この地域はインバウンド客で賑わうニセコエリアに位置し、

地元の新鮮野菜が不足していた状況を改善するため、

切れ目なく供給できる体制が整備されています。

その結果、

最高級クラスのリゾートホテル「パークハイアットニセコHANAZONO」を含む

約20軒の取引先を確保するに至っています。

運営と管理は北海道電力が担当し、

さらに輸送コストも抑えられるなど、

理想的なビジネスモデルが実現されています。

この事業は単体として初期投資の回収が可能であり、

さらに札幌・函館・小樽などへの商圏拡大による今後の成長も期待されているそうです。

ただし課題として挙げられるのは、

地政学リスクや地球温暖化によるニセコの雪資源消失などで外国人観光客が減少した場合のインパクトの大きさです。

ただし、そのような事態が起きれば、プランツラボラトリー社や北海道電力だけの問題で収まるはずはなく、

北海道経済、ひいては日本全体にとって大きな打撃を意味するでしょう。

👉野菜工場にどら焼き!?北海道電力が手掛ける新事業とは(テレビ北海道) – Yahoo!ニュース

2025/7/1 追記 プランツラボラトリーと北海道電力の資本業務提携について

2025年6月30日付で、プランツラボラトリー株式会社と北海道電力株式会社が資本業務提携契約を締結し、

地域に根ざした持続可能な農業インフラ構築に取り組むことを発表しました。

この提携は、両社の協業を深め、

北海道特有の自然や食文化を活かした農業のスマート化や観光振興を目指すものです。

今後は札幌や他地域への拡大、再生可能エネルギーとの組み合わせによるCO2削減、地域社会の持続可能な発展も目指しているとしています。

引用元:北海道電力公式ホームページ

現在進行中の倶知安でのビジネスが大成功を収めていることの裏付けとも言える、この資本提携については、

具体的な金額こそ発表されていませんが双方にとって大変メリットのある連携だと思います。

厳冬期には本州からの輸送に生鮮野菜の供給を頼っている北海道です。

本土からの競合品には当然輸送コストが商品に上乗せされるため、

プランツラボラトリー&北海道電力の野菜工場で供給されるレタスも

十分に価格競争力があるのです。

しかしながら気になる点がなくもありません。

札幌まで車でわずか1時間ほどの距離に位置する「JAむかわ」は、

例年3月下旬~5月までの期間出荷する「春レタス」に力を入れているようです。

また札幌市に隣接している「江別市」はレタスの作付面積および収穫量は道内でもトップクラスであり、

特に夏から秋にかけての出荷が盛んで、朝採り出荷した商品を大消費地へ供給しています。

また札幌市(特に北区の太平、篠路、茨戸地区)は元々「太平レタス」というブランドが有名で、6月~11月にかけて出荷されています。

🆕

引用元:アグリネ

2025年9月時点で、日本列島は「災害級の猛暑」に見舞われ、私の近所のスーパーでは、

暑さに弱いレタスは1玉が300円超で販売中です。

全国的な品薄傾向ですが、先ほどお話した通り北海道産のレタスは現在まさに旬。

上記の卸値は1㎏あたりの各市場でのレタスの取引価格ですが、「関東の中値260円/㎏」に対して

供給過多となっている北海道市場では「185円/㎏」で関東の3割も安い価格で取引されています。

レタス1玉は600gですから、北海道の中値は「111円/玉」、とにかく安いんです!

つまり野菜工場産のレタス、少なくとも夏場は札幌市場で活躍する余地はない、と考えられます。

ニセコのリゾートホテルとは異なり、強力な競争相手がいる時期があるため

札幌や苫小牧市場において、「プランツラボラトリー&北海道電力」が勝ち残るには、

「競合品不在の厳冬期(12月~3月)にどれだけ稼げるか」が課題となって来ると思います。

倶知安の成功に続くことが出来るか、両社のかじ取りに注目ですね。

2025/9/8 障がい者の活躍の場としての野菜工場、実は…

🆕

日経新聞の電子版に日産グループの人材派遣会社「プロスタッフ」が、障がい者の活躍の場として野菜工場を運営していると報じられています。

色々と調べていくなかで、このプラントに使用されている機材は、プランツラボラトリー社の「省エネ型屋内農場システムPUTFARM」であることが分かりました。

https://www.plantslaboratory.com/pdf/20250601_NewsRelease.pdf

この野菜工場は2025年6月にオープンし、徐々にその規模を拡大し、最終的には親会社の「日産車体グループ」としての障がい者雇用促進策として期待されているそうですが、

神奈川県平塚市にある「SunnyDaysFarm」は「面 積 294㎡(栽培室:225㎡)」というミニマムサイズです。

関係者の方のX(旧・Twitter)を覗いてみたところ、「障害者が快適に働ける環境整備。収穫物は子ども食堂等に寄付」というのが、現在の活動状況のようです。

このような活動は継続してこそ価値があるものです。

「日産自動車グループ」が発表した最新の人員削減規模は、国内外合わせて約2万人と大変なことになってます。

そのなかで、プロスタッフのCSRはどこまで本気なのか、今後の動きを見守りましょう。

野菜工場 プランツラボラトリーの”暗”

福島 イチゴ・キノコ栽培の実証実験

プランツラボラトリー社のホームページによると、

「一般的なビニールハウス」と「堅牢な植物工場の利点」を融合させた

「プットファーム」というシステムを構築し、

比較的安価な初期投資で農業・畜産・花卉栽培を含む幅広い用途への利用を目指しているとのことです。

この技術は、世界中の様々な環境で活用可能な未来を描いています。

2017年には東京大学との共同研究で特許を取得し、

その一環として寒冷地や豪雪地帯における挑戦が進められており、

福島県ではイチゴやキノコの栽培に関する実証実験が行われているそうです。

外気の熱効率を遮断することで暖房費を節約するシステムは、

特に冬場における運用コストの削減に効果的です。

更に、ホームページ上の資料では確認できなかったのですが、

猛暑下での野菜栽培環境や作業員の労働環境が改善されるのであれば、

非常に有望な技術だと言えるでしょう。

ただし、懸念点として挙げられるのは以下の点です。

「地域復興実用化開発等促進事業」の助成金を活用して大型いちごプラントの建設を計画しているものの、

倶知安の成功事例とは大きく条件が異なり、福島での成功の可能性は低いと考えます。

隣県の栃木県はイチゴの生産量全国1位を誇り、

強力なブランド「とちおとめ」、白い甘い品種「ミルキーベリー」、次世代ホープの「とちあいか」など、

圧倒的なラインアップを有しており、販売ノウハウも蓄積しているのです。

そのため、「福島の野菜工場で美味しいイチゴができました」という

ありふれたアピールだけで新参者が強力なライバルに勝つのは困難であり、

倶知安で得た利益を、この「いちごプラント」が食い潰す未来が心配されます。

同社が具体的にどのような販売戦略を講じるのかに注目ですね。

埼玉・東京:グリーンリーフレタス、サラダミズナ栽培

プランツラボラトリー社は、「プットファーム」を活用して首都圏でのレタス栽培ビジネスを展開しています。

具体的には、西友上福岡店(ふじみ野市)店舗3階の約45坪のスペースに設置された

水耕栽培装置を活用して栽培を行っています。

また、東京都の西友大森店(品川区)店舗5階にも同様の装置を設置し、

近隣の西友店舗向けに出荷しているとのことです。

👉西友、店内植物工場での栽培品目や生産量を増やす、販売店舗も _流通・小売業界 ニュースサイト【ダイヤモンド・チェーンストアオンライン】

100㎡程度の遊休スペースを活用することで、

初期投資は一般的な植物工場の1/2から1/3に抑えられるといわれています。

このため、大規模な投資を伴わずに導入が可能です。

2021年7月時点で、上福岡店では毎日360株のレタスを出荷してますが

初期投資費用に加え、光熱費、水道代、人件費、運搬費、そして「賃貸料」を考慮すると、

当初から利益を追求しているわけではないことが明らかです。

この施設はむしろ、SDGsの取り組みの象徴として機能しており、

「西友にとっては広告塔」、

そして「プランツラボラトリーにとってはショールーム」、

として生産施設以外の役割の方が大きいのではないでしょうか?

つまりレタスを購入してくれている消費者や西友が真の顧客ではなく、

東京に来た海外のビジネスマンが本命で、

日本の植物工場の実生産設備を見学してもらうために

運営していると考える方が妥当でしょう。

この「ショールーム」により、どれだけ多くの海外の顧客を獲得できるかのか?

それがプランツラボラトリー社の命運を左右するかも知れませんね。

沖縄:耐強風型植物工場の実証試験

プランツラボラトリー社は

沖縄県名護市で「耐強風型植物工場」の実証実験を行ったとのことです。

建設期間は1ヶ月で済み、建設コストは通常の植物工場の1/3~1/2程度に抑えられるそうです。

しかし、年々強度を増す台風被害が高確率で発生する「台風銀座」に

わざわざ野菜工場を建設する、そんな会社はありえないと考えられます。

この取り組みはおそらく

沖縄での営業展開を直接目指したものではなく、

台風リスクが比較的小さな地域において、

万が一直撃を受けた場合でも安心できますよ!という

技術アピールが目的だと考えられます。

宮城:ヨークベニマル向けレタス供給開始報道後 ― 音沙汰なし

2022年、東北電力・プランツラボラトリー・西野農園の三者は、

宮城県仙台市に植物工場「LEAFRU FARM仙台港」を立ち上げ、

1日あたり約1,000株のリーフレタスをヨークベニマル各店舗に供給する実証事業を開始しました。

このプレジェクトは補助金事業の一環として実施されたようで、

2023年11月には、バジルなどハーブ類4種の販売開始も報じられました。

👉 東北電力とヨークベニマルなど、植物工場栽培の野菜を販売|プレスリリース|新電力ネット

しかし、それ以降の動向については公式発表や報道が途絶え、

2025年5月現在、ヨークベニマルの公式サイトで大々的に紹介されているのは

岩手県産の露地レタスとなっており、

本プロジェクトは一旦終了したものと思われます。

一方で、「LEAFRU FARM仙台港」自体は2025年5月現在もLEAFRU公式サイト上に紹介が残ってますので、

施設としての稼働は続いている可能性があります。

このことから、プランツラボラトリー社のこの施設は、

稼働はしているものの収益は限定的で、

その維持コストは同社の損失として積みあがっているのでは?と考えられます。

まとめ:野菜工場の現状と将来とは?

プランツラボラトリー社の倶知安での成功事例は、

想定される全てのプラス要素が盛り込まれた、

まさに「奇跡的な成功例」と言えます。

一般的な野菜工場の初期投資と比較して、以下の好条件が揃うところは、まず見つかりません。

- 建設コストが1/3~1/2に抑えられる高いコストパフォーマンス

- 北海道電力との共同設立・さらに運営も北海道電力が担当

- 競合品不在のリゾート地で独占販売

- インバウンドの急増による安定した需要の発生

- 輸送コストを最小限に抑えた仕組み

これらの好条件が揃うことで、

利益を出しにくい農業分野でも確実な利益が生み出されています。

一方で、同じくプランツラボラトリーが手掛ける福島県のイチゴ・キノコ工場は、

これらの好条件をほぼ欠いており、

さらに強力な競争相手である栃木県のブランド農産物と対抗することとなります。

イチゴを例に取り上げると、

安価な重油を厳冬期の暖房に充てられる既存のベテラン農家のビニールハウス栽培と、

暖房・照明設備と電気代が必要となる「野菜工場が作ったイチゴ」では、

ブランド力も価格競争力もないプランツラボラトリーが勝てる未来が見えて来ません。

その結果、「補助金への依存」や「倶知安で得た利益への依存」という形に落ち着いてしまう、

このままでは、その可能性が高いと私は見込んでおります。

同社の財務的な状況は公表されておりませんが、

余裕があるうちに海外顧客からのプラント設置注文が舞い込まない限り、

徐々に厳しい経営が強いられるものと推測してます。

そしてスプレッド社の事業を譲渡された事業会社2社は、

格安でレタス事業を引き継いだのは良いものの、

高騰する光熱費や水道代、固定資産税といった運営コストを補い、

長野県をはじめとした露地栽培レタスを相手に黒字化させるのは大きな課題となりそうです。

引き続き各社の動きに注目ですね。

最後までご覧頂き有難うございました。

野菜工場で儲けるのは大変なんですよ!

📱この記事をスマホでも読みたい方へ

お使いのスマートフォンで以下のQRコードを読み取って、通勤中や週末にも気軽にアクセスできます。

PCで読んで「これは保存しておきたい!」と思った方は、ぜひご活用ください。

-

富山エゴマ工場、わずか10年で閉鎖──最初から赤字確定だった「夢物語」の終焉

富山市でエゴマ葉の生産拠点として2014年に立ち上げた植物工場が 2025年9月末をもって、わずか10年余りで閉鎖するというニュースが目に留まりました。 閉鎖の理由は「設… -

負債総額 約37億円 – 京都市 野菜工場 スプレッド倒産の裏側

✔ この記事でわかること ▶ なぜ「野菜工場のトップランナー」スプレッドが倒産したのか ▶ 農業法人の倒産が続く“業界全体の危機”と、その共通点 ▶ 「農業を仕事にしたい… -

世界最大規模のレタス工場倒産|スプレッドを辞退した私の直感

「世界最大規模、1日10トンのレタスを生産できる工場」 世界中の空腹に苦しむ人々を食糧危機から救うかも知れない そんな期待を背負っていた野菜工場のトップランナー『… -

453億円の巨額負債 イセ食品の再建はなぜ成功したのか?

✔ この記事でわかること ▶ イセ食品はなぜ破綻し、どう再建したのか──“たまご&カンパニー”誕生までの経緯と背景 ▶ なぜ金融機関は本気で支援に動いたのか──卵業界・流… -

有限会社ワールドファームの20年余りの挑戦、そして破産から得られた教訓

✔ この記事でわかること ▶ 異業種から農業参入したワールドファームの挑戦と成功の軌跡 ▶ コロナ禍と固定費増大がもたらした経営破綻の背景 ▶ 農業ビジネスにおける教訓… -

なぜ神明畜産は破綻したのか?拡大戦略に潜む落とし穴

✔ この記事でわかること ▶ 神明畜産が経営破綻に至った背景と拡大戦略のリスク ▶ 畜産業界に共通する“拡大路線”の危うさと持続可能性の課題 ▶ 今後の畜産業界に必要な「… -

大山牧場の破産が示す酪農業界の現実 : 負債総額は約1億円

「うしおじさん」の愛称で親しまれていた「大山牧場」が2024年10月1日付けで事業を停止。 自己破産申請の準備に入ったことが報じられました。 コロナ禍の影響で売り上げ… -

保険代理店ビジネスの終焉!都市部で消え、地方で苦しむ現実

生命保険会社本体では、例えば第一生命が新卒社員に月給33万5,560円を提示し、社員1人あたり約15万円相当の自社株を配布するなど、業界の大盤振る舞いが話題となってい…

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b1057e2.80e35fdb.4b1057e3.4897bfd8/?me_id=1306107&item_id=10000143&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhyakuyoko%2Fcabinet%2Ftoyamagurume%2Fimg63215982.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4afde6b0.9110714b.4afde6b1.7e4e36eb/?me_id=1334081&item_id=10000591&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff015644-ozora%2Fcabinet%2F10420218%2Fimgrc0104394281.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4afdc0ca.b99d4d65.4afdc0cb.a77d419e/?me_id=1295909&item_id=10005791&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonmiya%2Fcabinet%2Fm4%2F70006903.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント