「朝は必ずコーヒーから始まる」という方も多いのではないでしょうか。

コンビニでもカフェでも、自宅でも、コーヒーは現代の暮らしにすっかり溶け込んでいます。

しかし、そんな日常の一杯が、そう遠くない将来、

当たり前ではなくなるかもしれないという指摘が出ています。

その背景にあるのが、「コーヒーの2050年問題」と呼ばれる気候変動の影響です。

国際熱帯農業センター(CIAT)の研究によると、

温暖化の進行により、コーヒーの主要産地であるブラジル、エチオピア、コロンビアなどでは、

最悪のシナリオでは半数の農地が栽培に適さなくなる可能性があるとされています。

その影響、実は緑茶市場にも影響を与える可能性が考えられるのです。

パンチです

パンチですどうぞ最後までご覧くださいね

☕コーヒー、2050年には飲めなくなってしまうかも知れません!

私たちが日常的に飲んでいるアラビカ種は気候に非常に敏感で、

わずかな気温の変化でも収穫量や品質に影響が出やすいとされています。

コーヒー農家や企業は高地への移転や品種改良といった対策を講じていますが、

それでも地球の変化のスピードには追いつけないという声が強まっています。

私がドラッグストアで購入し、愛飲している「UCCコーヒー」の「職人の珈琲 スペシャルブランド」、

原材料であるコーヒー豆の生産国は、コロンビアからベトナムやホンジュラスにいつの間にか変更になっており、

供給難に伴う価格高騰が世界レベルでの産地変更を余儀なくされている前兆を強く感じます。

今後、コーヒーの価格は上がり続け、その一方で品質は不安定になり、

やがては「ちょっと特別な日にしか飲めない贅沢品」へと変わっていくかもしれません。

日本では好調な業績を続けているスターバックス社ですが、

本国アメリカではインフレ経済の中でもコーヒーの価格上昇は顕著な状況となっており、

これが切っ掛けとなり顧客離れが進み、一部店舗の閉鎖が先日ニュースになってましたね。

コーヒーが贅沢品になる中、日常的に楽しめる飲み物としてお茶が注目されているのです。

皆さんご存知の通り、健康志向の高まりで世界的に抹茶や緑茶の消費が増えていますが、

コーヒー危機が叫ばれる中、ティーカフェという店舗形態にも各社力を入れているのです。

日本国内においてもスターバックスの「スターバックス ティー & カフェ」(全国19店舗)、

「タリーズコーヒー&TEA」(全国35件、ともに2025年4月初旬時点)も出店数を伸ばしています。

さらに台湾発のティースタンド「ゴンチャ(貢茶)」も、タピオカブームを超えて存在感を高めており、

お茶へのシフトは「一時的な流行」ではなく “ポスト・コーヒー時代到来”の兆しと見ることもできるでしょう。

🟩 スターバックス・タリーズに見る“お茶シフト”の予兆

コーヒー業界の将来に不安が広がる中、

すでに大手カフェチェーンは静かに“次の一手”を打ち始めています。

その中心にあるのが、「お茶メニューの拡充」です。

たとえば、スターバックスでは日本でもおなじみの

「抹茶ティーラテ」や「ゆずシトラス & ティー」など、

茶をベースにしたドリンクが定番化しています。

2022年以降、世界各国でもティー系ドリンクの展開が加速しており、

ロンドン、ソウル、バンコクなどでは、地域の茶文化を取り入れたカスタムドリンクが話題を集めています。

さらにスターバックスは、単なるメニュー追加にとどまらず、

「スターバックス ティー & カフェ」という茶系ドリンクに特化した新業態を展開しています。

日本国内では2025年6月時点で19店舗にまで増え、

メニュー構成も華やかで、彩り豊かな印象です。

価格帯はコーヒーとは同じくらい、スイーツ系のフラペチーノと比較すると、

平均して2割ほど価格を抑えられているのが特徴的です。

引用元:ティー|TEAVANA™|ビバレッジ|スターバックス コーヒー ジャパン

タリーズコーヒーも同様に、

ほうじ茶ラテやロイヤルミルクティーなど“お茶×カフェ”を軸にしたドリンクを定番化しています。

こちらも「タリーズコーヒー & TEA」という店舗ブランドを立ち上げており、

全国で39店舗(同時点)に広がっています。

こうした動きは、単なる流行や話題性を超えた戦略的なシフトであると考えられます。

背景にあるのは、もちろん気候変動リスクへの対応です。

コーヒー豆の安定供給が難しくなれば、メニュー構成を多角化し、

茶葉やハーブといった代替素材への依存度を高めることは自然な流れといえます。

また、近年の健康志向の高まりも見逃せません。

茶系ドリンクはカフェインの含有量が少なく、

抗酸化作用やリラックス効果などのメリットをアピールしやすい素材です。

特にZ世代やミレニアル層の一部では、

カフェイン断ち・糖質制限などの文脈で「お茶を選ぶ」消費行動が目立つようになっています。

さらに、SNS映えを意識した“ビジュアル重視のドリンク文化”とも相性が良い点が特徴です。

クリームやタピオカ、カラフルなシロップを加えたティードリンクは、コーヒー以上に多彩な表現が可能です。

このように、スターバックスやタリーズが推し進める「お茶シフト」は、

単なる補完ではなく、将来的には“代替”となりうるメニュー構成の再構築であり、

「お茶」はコーヒーに代わる“次の主役”としての地位を築き始めているのです。

🧋 台湾発「ゴンチャ」の逆襲──タピオカの先にあるもの

「タピオカはブームで終わった」と言われて久しいですが、

その“総本山”とも言えるゴンチャ(Gong cha)は、今もなお存在感を保ち続けています。

2025年に日本上陸10周年を迎えた、台湾発のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」。

世界30カ国で2300店以上、日本国内では全国195店舗(2025年5月末時点)を展開している世界的なお店です。

日本国内では一時期の過熱感は落ち着いたものの、

現在も多くの都市で店舗を維持し、

「お茶の楽しみ方そのものを再定義する場」として進化し続けているのです。

実際、ゴンチャのメニュー構成を見てみると、

“ブラックミルクティー(紅茶ベース)”や“烏龍ミルクティー”が上位を占めています。

そしてブームが去った今でもタピオカ人気は健在で、顧客の約7割が注文するとのことです。

根強い人気というよりも「ゴンチャ=タピオカ」という図式がファンの間では確立しているようですね。

さらに特筆すべきは、ゴンチャ独自の10,000通りを超えるというカスタマイズ文化です。

甘さ・氷の量・トッピング(タピオカ、アロエ、ミルクフォームなど)を自分好みに調整できるこの仕組みは、

単なる飲み物という枠を超えて、“参加型のエンターテインメント体験”として定着しています。

Z世代を中心に、「今日はどんなカスタムで飲む?」という選択、

このプロセス自体が楽しみの一部になっているのです。

引用元:ゴンチャ ジャパン

また、ドリンクの見た目にもこだわりがあり、

透明カップに層状に広がる色のグラデーションや、トッピングの映え感がSNS上でも話題になります。

かつてのタピオカブームを牽引した要因である“映え要素”は、

より洗練されたビジュアル体験へと進化しつつあるのですね。

こうした中、ゴンチャは単なる「タピオカ専門店」ではなく、

「お茶を主役とした新しい飲み物文化」を担うブランドへと脱皮しつつあるように見えます。

実際、台湾茶そのものの魅力にスポットライトを当て、素材・製法にこだわるスタンスは、

他のチェーン(例:春水堂、ジ アレイ)との差別化にもつながっています。

かつては“甘くてもちもちした流行りもの”という印象が強かったティードリンクですが、

今では「気分によって味もスタイルも選べる自由な嗜好品」として、

若い世代のライフスタイルに深く根付いているのです。

「お茶が主役の新しいカフェ文化」を提案した先駆けは、

スタバでもタリーズでもなく“台湾茶 ゴンチャ”なのです。

🍵 日本茶の逆襲は“店舗”から始まる──伊藤園・都路里・森半の挑戦

「緑茶は、無料で出てくるもの」、

そんな先入観を、あえて真っ向から覆しにきているのが、日本の“お茶ブランド”たちです。

抹茶や煎茶といった伝統的な日本茶を、

お金を払ってでも飲みたい体験へと昇華させる──その挑戦は、今まさに広がりつつあります。

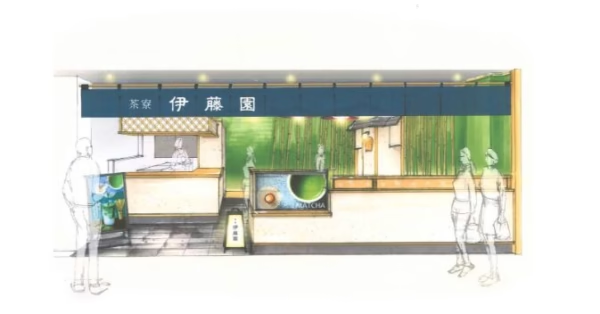

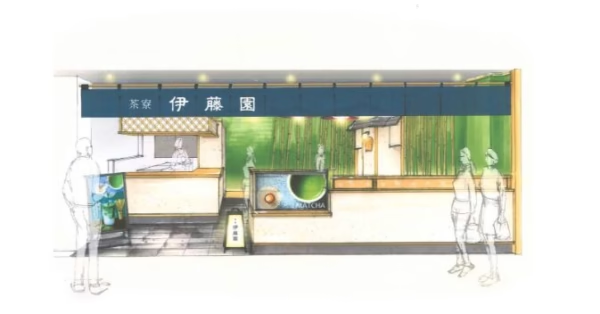

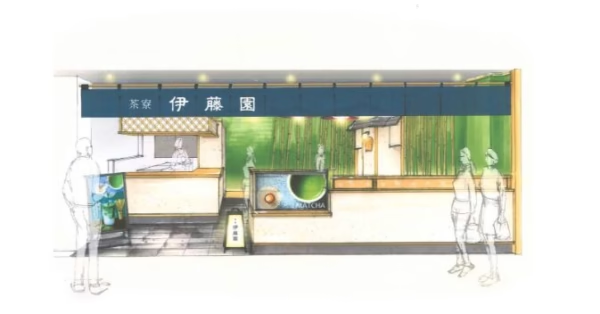

たとえば2025年4月に伊藤園が福岡・天神にもオープンした「茶寮 伊藤園」は、その象徴的な一例です。

ここでは、抹茶ラテやほうじ茶スムージーといったカジュアルなドリンクから、

上級抹茶の点て出し、和菓子とのペアリングメニューまで、

“お茶を楽しむための時間と空間”がしっかり設計されています。

引用元:伊藤園 企業情報サイト

さらに注目すべきは、単なる物販ブースではなく、きちんと店舗という形で“場”を持っているという点です。

スターバックスやゴンチャと同様に、日本茶ブランドもようやく“提供体験”に本腰を入れ始めたと言えるでしょう。

この動きは、他の老舗ブランドにも波及しています。

たとえば、宇治抹茶の老舗である

森半(共栄製茶)が手掛けるお茶体験型施設「TEA SQUARE 森半」、

祇園辻利が展開する「茶寮都路里」といったカフェ業態では、

よりリラックスできる非日常体験を売りに国内外に店舗を展開し、

外国人観光客や若い世代に向けた体験型ティー文化を発信しています。

店内では点てたての抹茶をベースにしたドリンクやスイーツが提供され、

“苦い・渋い”という日本茶の旧イメージを脱却した、モダンな楽しみ方が提案されています。

これらの店舗に共通しているのは、「お茶そのもの」を単なる飲料ではなく、

空間・接客・ストーリーを含めた“体験型嗜好品”へと昇華させているという点です。

価格帯も500〜800円と、スターバックスやゴンチャと肩を並べるレベルに設定されており、

もはや“お茶は食前・食後に無料で出てくるもの”という位置づけではありません。

日本茶は今、ようやく「自ら選び、お金を払って楽しむ価値のあるもの」として再定義され始めているのです。

🌏 サステナブルな一杯を、誰と、どこで、どう楽しむか?

これまで見てきたように、コーヒーという嗜好品は今、大きな岐路に立たされています。

気候変動によって主要な栽培地が縮小し、価格は上昇、品質も不安定になりつつあるなかで、

コーヒーを日常的に楽しむという習慣そのものが、遠くない将来に揺らぐ可能性があるのです。

一方で、「お茶」という選択肢は、これまで脇役とされてきた立場から、その地位を押し上げています。

しかも、それは単なる代替品としてではなく、

より持続可能で、多様な楽しみ方ができる“価値ある一杯”としての再評価です。

お茶の最大の強みは、その生産地の柔軟性と気候適応力にあります。

コーヒーと異なり、お茶は標高や気温への適応範囲が広く、

それを証拠に日本国内でも静岡・鹿児島・宮崎といった地域に加え、

台湾・中国・ベトナム・インド北部など、高地を中心に多くの産地が点在しています。

こうした地理的な分散性は、将来的な供給不安のリスクを分散する上でも非常に重要です。

さらに、お茶は栽培において環境負荷が比較的低いという側面も見逃せません。

水資源の使用量や農薬依存度の点で、

適切な管理のもとではコーヒーよりもサステナブルに生産できる余地があり、

近年では有機認証を取得した日本茶ブランドも増えています。

「何を飲むか」は、「どんな価値観で生きたいか」を表す行為になりつつあります。

空間とセットで楽しむスターバックス ティー&カフェ、

カスタマイズを通じて参加型体験を届けるゴンチャ、

伝統文化を現代に再定義する伊藤園・森半・都路里

──それぞれが、単なるドリンク以上の“選択肢”としての飲み物体験を提供しています。

2050年、もし私たちの前からコーヒーが姿を消したとしても、お茶という選択肢はきっとそこにあります。

“コーヒーの代わりの飲み物”ではなく、次の時代の“主役”として

世界各地に広がる新たな名産地のお茶を愉しんでいる私たちがいるかも知れませんね。

最後までご覧いただき有難うございました

-

森半の「しあわせのはちみつ紅茶」と一緒に、深まりゆく秋をお楽しみください!

さすがは宇治の老舗茶舗の自信作!上品な香りとスッキリした甘さです。 -

オレンジジュース危機の裏で、グレープフルーツも絶滅寸前──でもシークヮーサーがあるから大丈夫!

最近、日経新聞オンラインでアメリカのフロリダ州のオレンジ危機についての記事を見かけました。 「オレンジジュース用のオレンジが史上最少の収穫量に。アメリカは「輸… -

“おいしい紅茶の店”が日本一多いのはどこ?──5種類以上の紅茶の名前、言えますか?

5種類以上の紅茶の名前、すぐに言えますか? ダージリン、アッサム、アールグレイ──あたりまでは思い浮かぶけれど、う~ん、それ以上となると……ちょっと詰まりませんか… -

スターバックスの「抹茶フラペチーノ」が牽引役に?抹茶グローバル化の未来を占います

スタバの活躍で抹茶が1兆円産業に? -

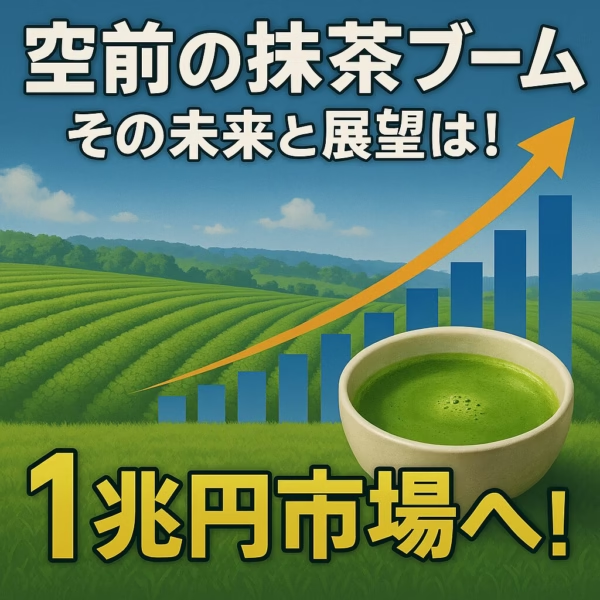

空前の抹茶ブームで遂に1兆円産業へ その未来と将来への展望は

抹茶市場は急速に成長しており、特にアメリカ、ヨーロッパ、中国などの海外市場での需要が増加しています。 世界の抹茶市場は2023年に約32億米ドルに達し、2030年には74… -

大阪・阪急うめだ本店「森半 tea square」宇治抹茶ラテ - 人生初の食レポです

お買い物のついでに、都会の真ん中で「ほんもの抹茶」を頂きました!

\資産運用、そろそろ始めてみませんか?/

コメント