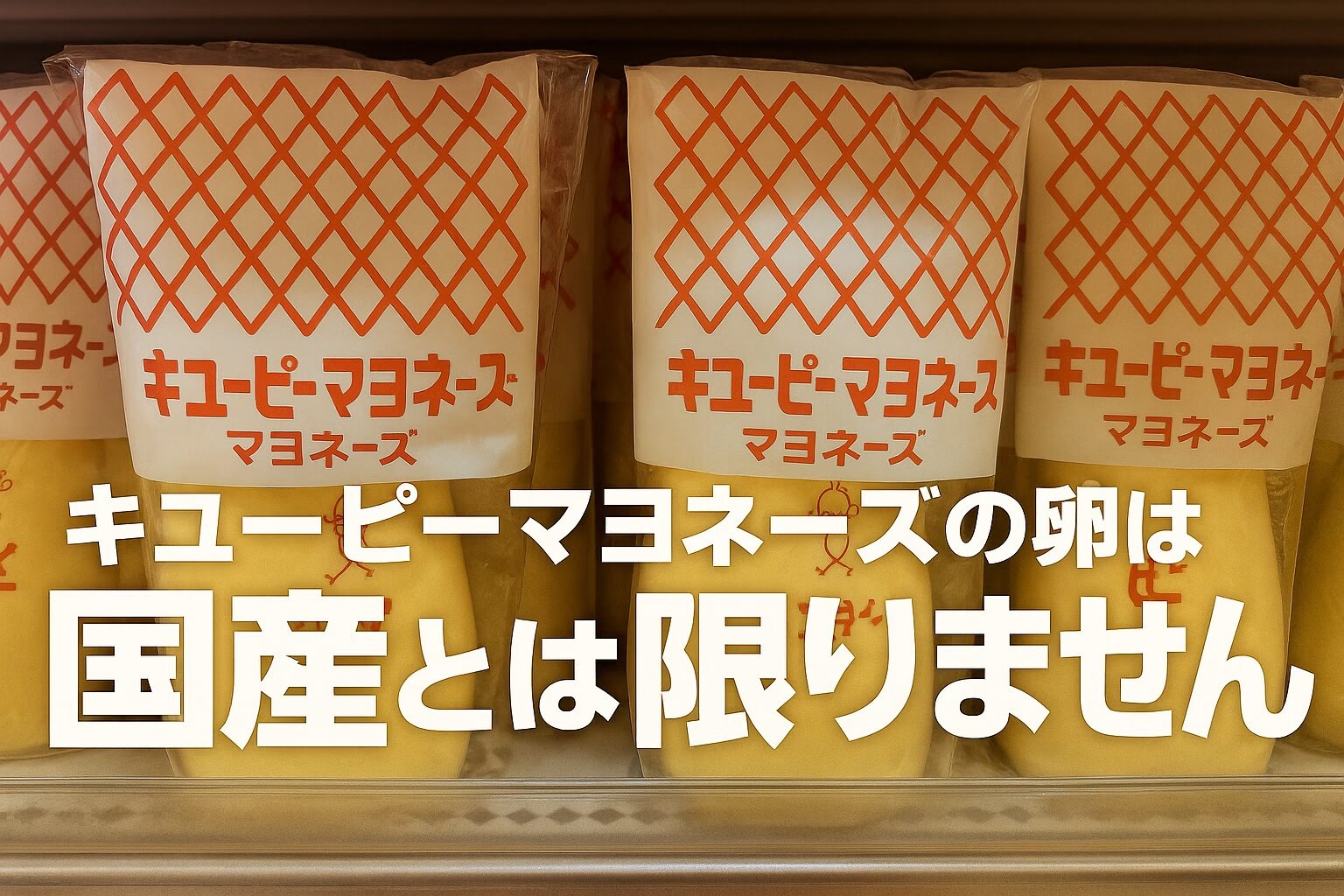

テレビCMで流れる映像を見てると、私たちが日ごろ愛用しているマヨネーズは

「とれたての新鮮な国産卵だけで作られている」

という、そんなイメージを抱いていませんか?

しかし現実には、必ずしもそうとは限りません。

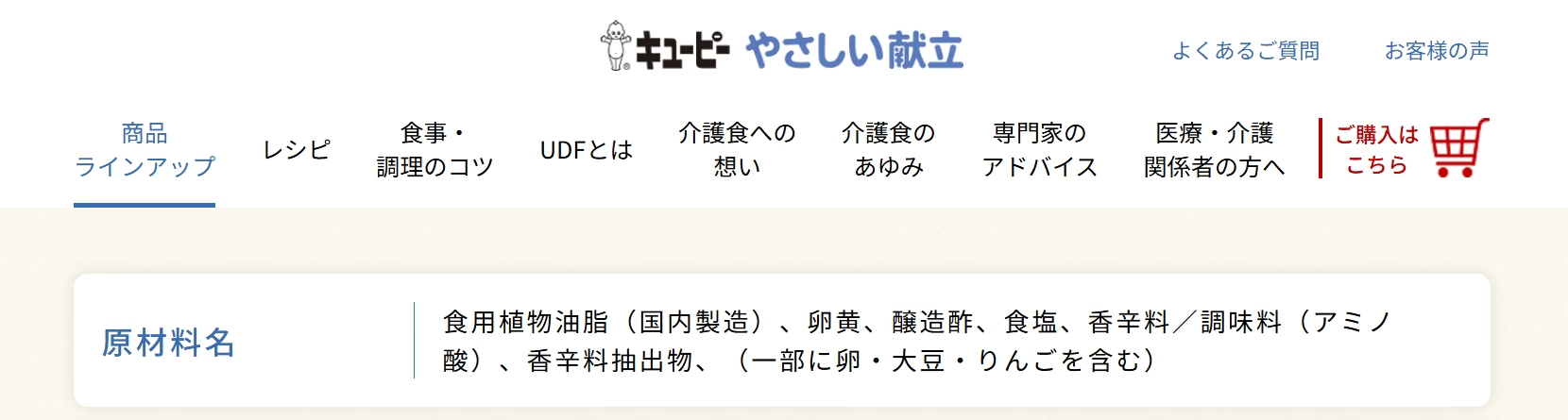

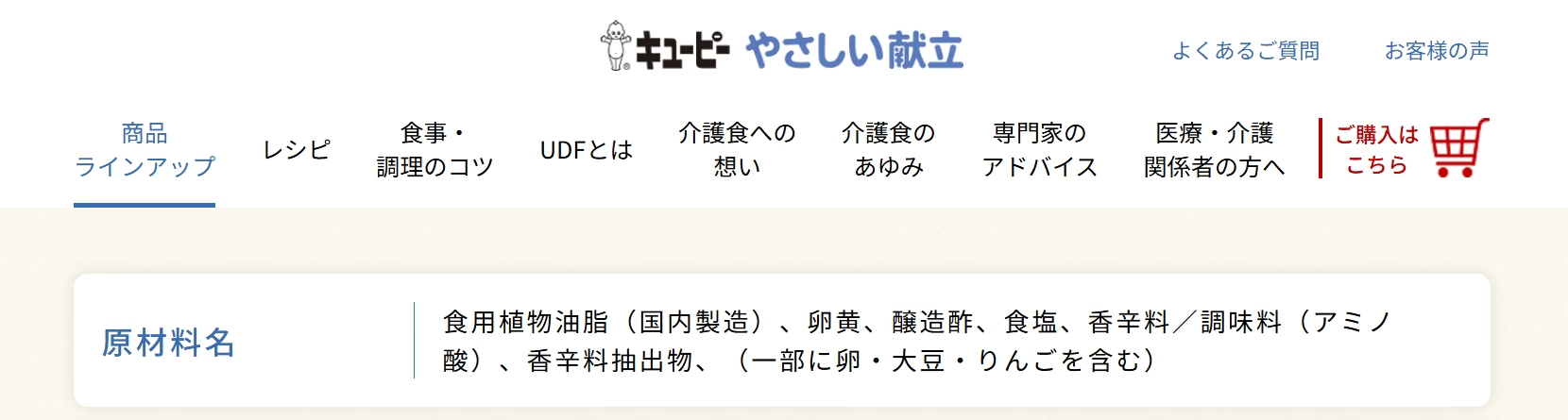

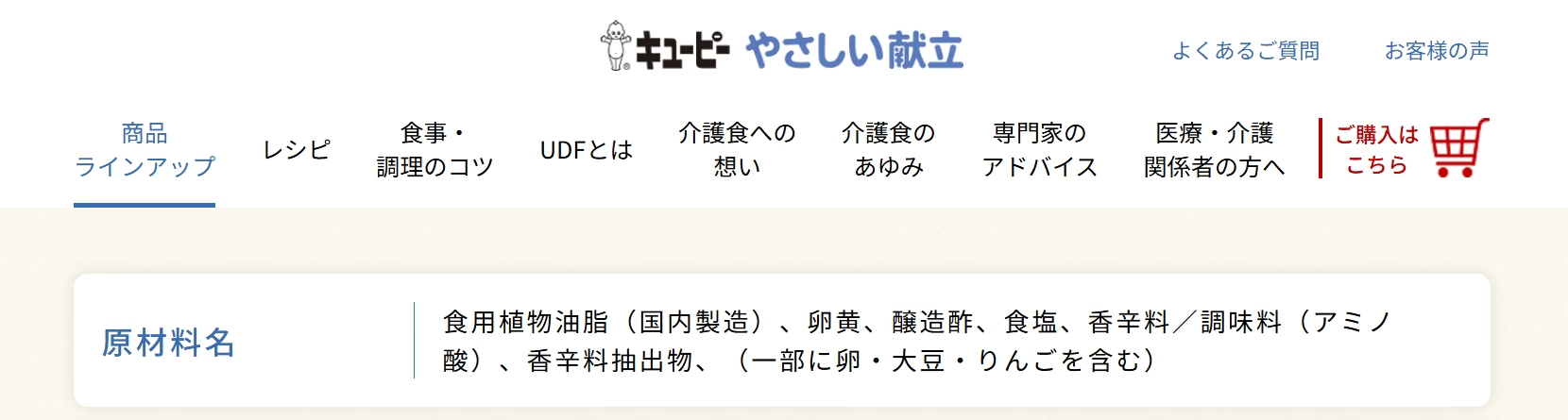

たとえば定番のキユーピーマヨネーズ。

原材料は「卵黄」とだけ表示されており、ライバルメーカーの表示とは少し異なっているのです。

引用元:キユーピーマヨネーズ公式ホームページ

引用元:味の素公式ホームページ

実際、品質確保のために国産卵が多く使われている一方で、

将来的に輸入卵を使う可能性も否定されておらず、一部業務用には既に使用されています。

なぜ、世界有数の鶏卵生産国である日本が、わざわざ輸入に頼らなければならないのでしょうか?

その答えは、日本の養鶏業界が直面する、鳥インフルエンザの頻発なのです。

どうぞ最後までご覧くださいね

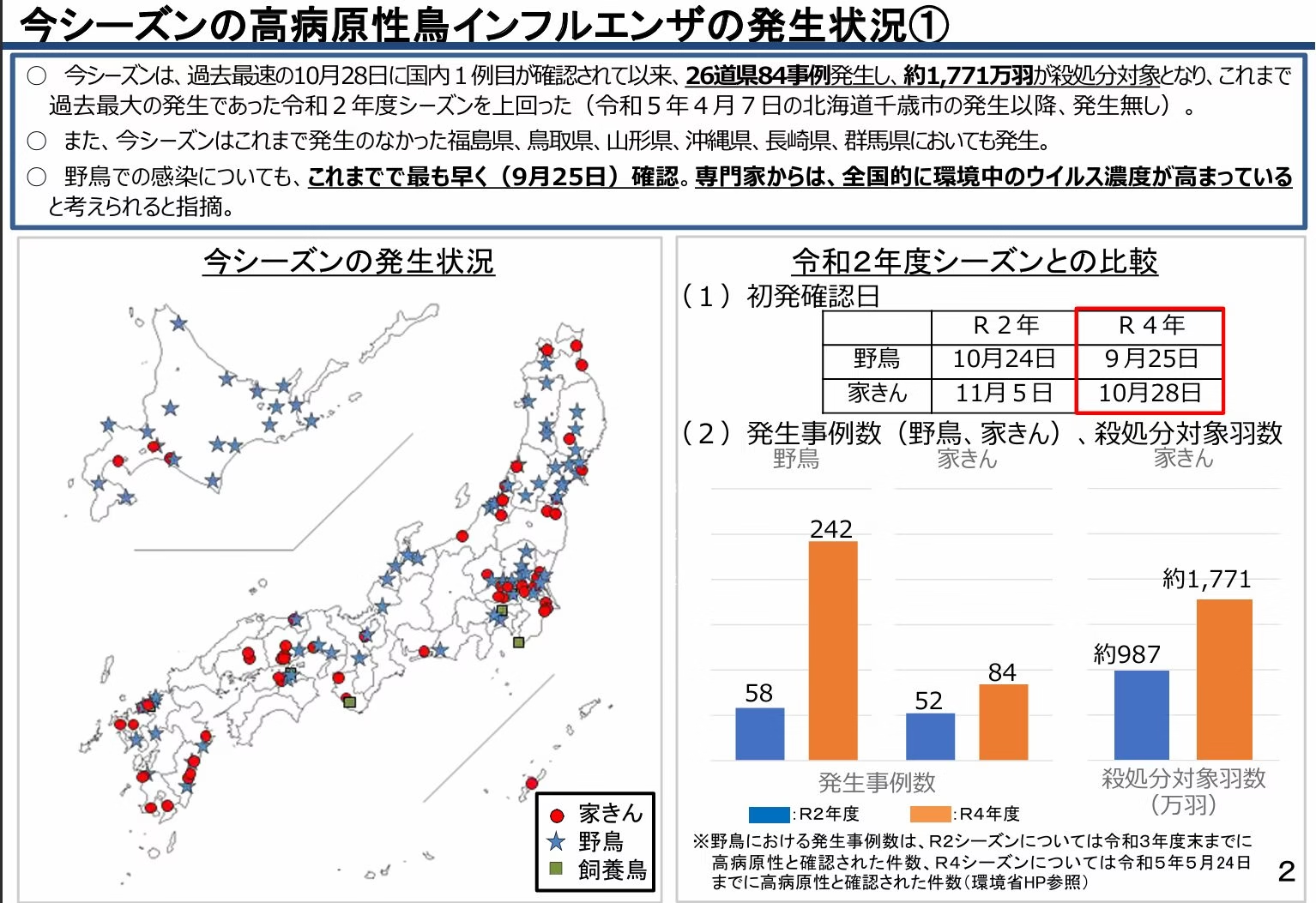

第1章:家畜伝染病という名の「終わりの始まり」

日本の養鶏業者は今、過去に類を見ないほどの逆風にさらされています。

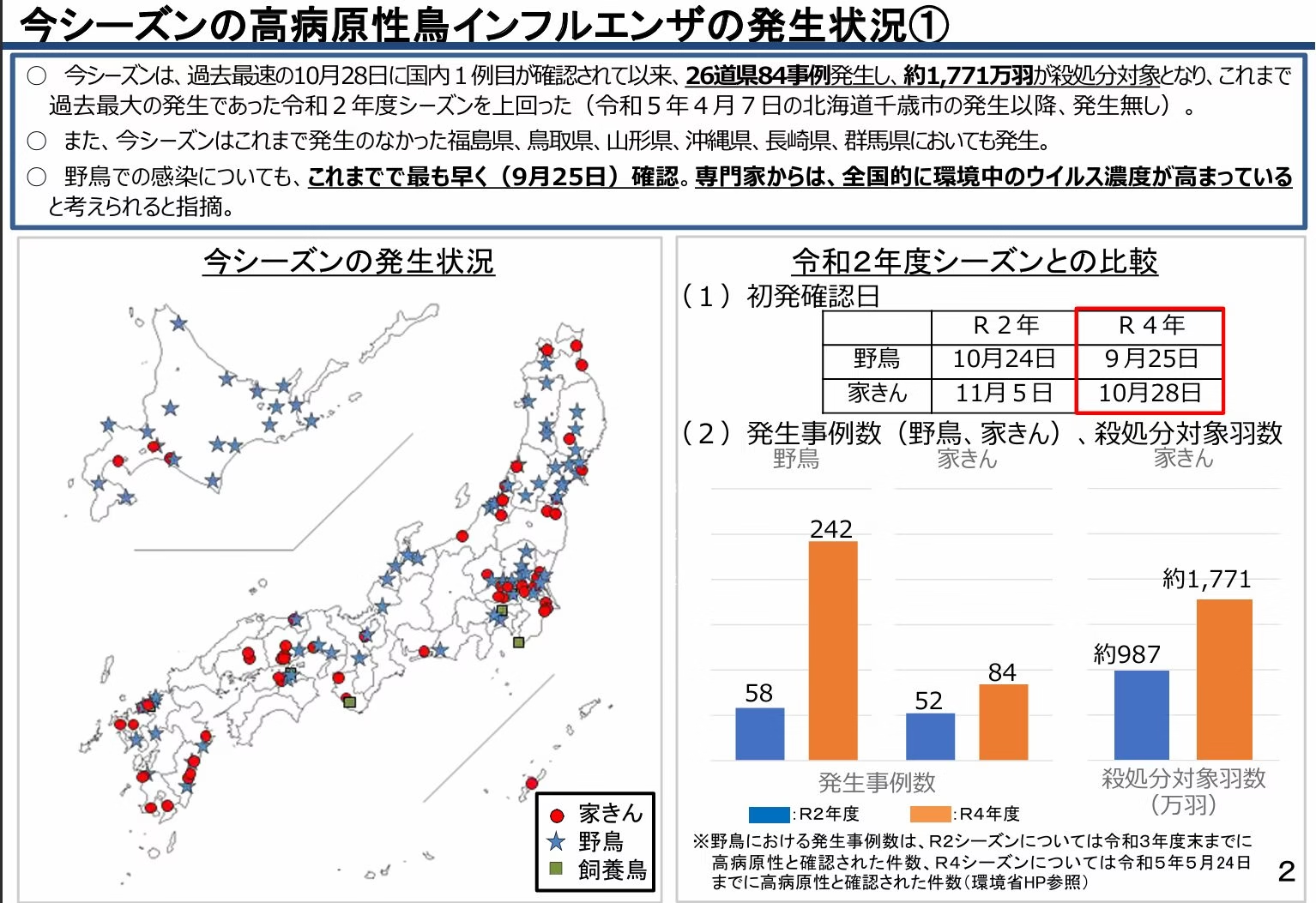

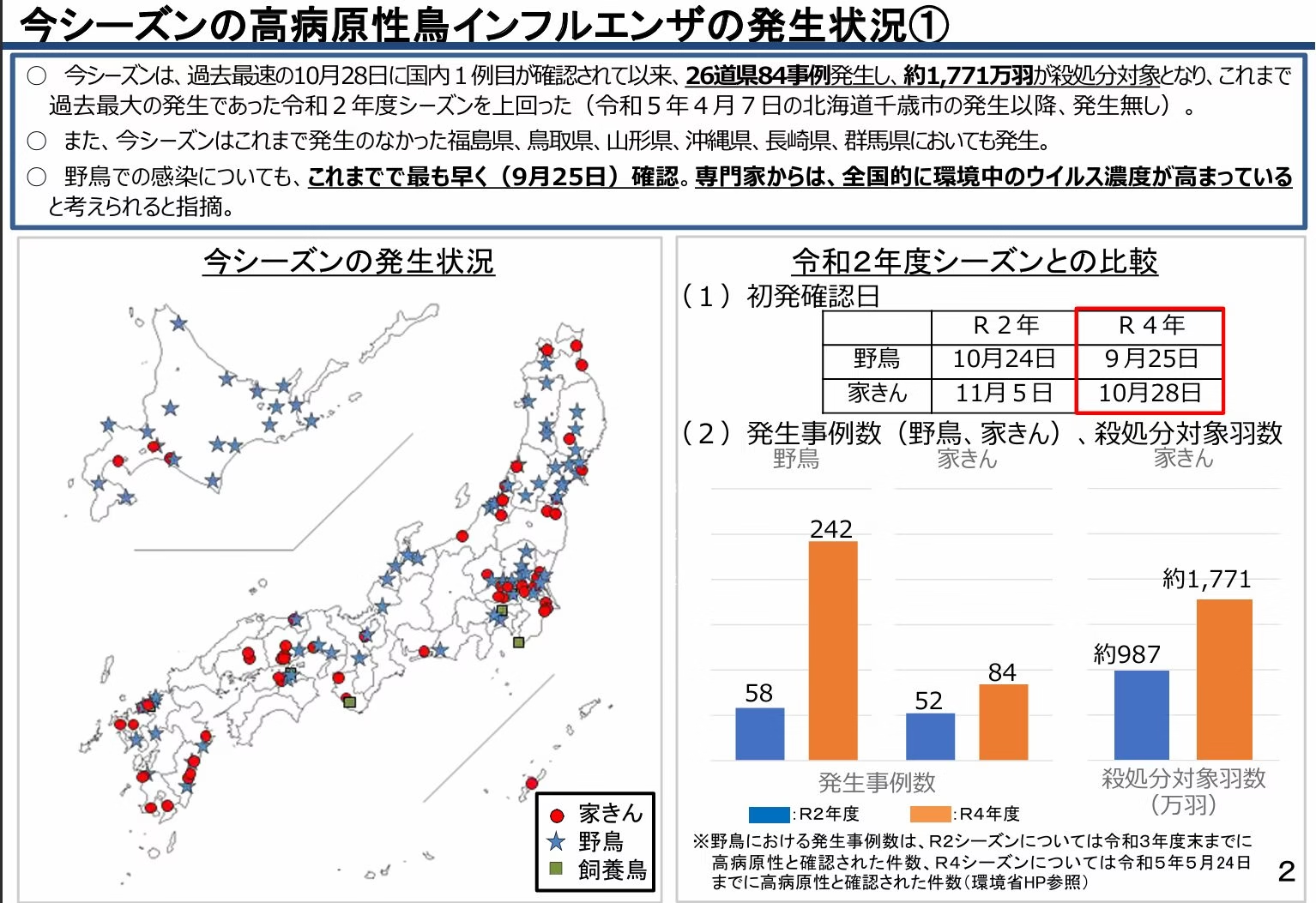

最大の脅威は、毎年のように大規模に発生する高病原性鳥インフルエンザです。

感染が確認された農場は、家畜伝染病予防法に基づき、鶏舎にいるすべての鶏の殺処分を余儀なくされます。

もっとも被害が大きかった2022年度には1,771万羽という採卵鶏の1割以上が殺処分されました。

これまで何十年もかけて築き上げてきた生産基盤と社会的信頼とが一瞬にして失われる、

まさに「終わりの始まり」なのです。

\詳しく知りたい方はこちらをどうぞ!/

この悲劇は、過去に他の畜産業界でも起きています。

- 神明畜産:全国規模で牧場を展開していた大手畜産グループですが、自社農場での豚熱(CSF)発生をきっかけに経営が悪化し、巨額の負債を抱えて破綻しました。家畜伝染病が、企業の経営を直接的に破壊する、深刻な事例として記憶されています。

日本の鶏卵業界も、同様のリスクを抱えながら、さらに飼料の高騰といった経済的な打撃にも直面しているのです。

第2章:生き残りをかけた二つの「リスク分散」戦略

このような壊滅的なリスクに直面する中で、

日本の鶏卵業界を牽引する大手企業は、

大胆な投資と戦略転換に踏み切っています。

戦略①:地理的な距離でリスクを分散する(土田鶏卵のケース)

福井県で最大手の鶏卵業者である土田鶏卵は、鳥インフルエンザ対策として、

既存農場から約50km離れた場所に最新鋭の農場を新設しました。

これは、「防疫帯」という国の防疫ルールを活用した、極めて戦略的な経営判断です。

鳥インフルエンザが発生した場合、

発生農場を中心とした半径3km以内が「移動制限区域」、

半径10km以内が「搬出制限区域」に指定されます。

土田鶏卵は、既存施設と新設施設を10km以上離すことで、

仮に既存農場で感染が発生しても、新農場が防疫帯の影響を受けずに

殺処分を回避できるだけでなく、出荷を継続できる可能性を高めたのです。

この大規模投資は、国からの補助金に加えて、北陸銀行、福井銀行、JA越前たけふ、そして日本政策金融公庫といった盤石のバックアップ体制によって実現しました。

複数の機関が協力して支援していることは、このプロジェクトが単なる一企業の利益に留まらず、

日本の食の安定供給に資する重要な取り組みであることの証と言えるでしょう。

戦略②:施設内でリスクを分割する(東北ファームのケース)

一方、青森県の東北ファームは、別の画期的な方法でリスクに立ち向かっています。

2022年に鳥インフルエンザで全羽殺処分という甚大な被害を受けた同社が導入したのは、

「農場の分割管理」という全国初のシステムです。

この戦略は、同じ敷地内にある複数の鶏舎を、人、車両、資材の動線を完全に独立させた「別の農場」として運用するものです。

農林水産省のマニュアルに基づき、各ブロックに専用のGPセンター(卵の選別・包装施設)や休憩室まで用意することで、

「もし感染が発生しても、被害をそのブロック内だけに限定し、他のブロックの鶏の殺処分を回避する」

ことを目指しています。

これは、従来の防疫概念を覆す、より高度なリスク管理と言えるでしょうが、

多額の設備投資と運営コストが必要となるため、この戦略に追随できる企業は限られるような気がします。

まとめ:私たちの食卓は、地道な挑戦に支えられています

ロングライフ牛乳や豆乳、アーモンドミルクなど、様々な代替品がある牛乳と異なり、

鶏卵は日本の食文化にとって、全く代替品ない食材です。

卵焼き、プリン、そしてTKG(卵かけご飯‼)

そのどれもが、鶏卵の持つ比類ない機能性と栄養価に支えられています。

ザっと日本の一次産業を分析してみると、

これまで以上の補助金で酪農業を支えるだけの余力は、もうこの国にはないでしょう。

また国産牛肉や国産豚肉なども飼料価格の高騰やインフレなどにより輸入モノとの競争には勝てず、

富裕層向けの高級品ブランド品として住み分けされていくことになるでしょう。

更に漁業においてもサンマやウナギに代表されるように年々漁獲量が減少しており、

回転ずしで流れてくる魚の多くは既に輸入モノや代替魚だらけとなっています。

つまり、私たち庶民の「動物性たんぱく源」は「鶏卵・鶏肉」が最後の砦なのです。

土田鶏卵と東北ファームの挑戦は、単なる企業の経営努力ではありません。

鳥インフルエンザという脅威と闘い、日本の食の安全保障と私たちの食文化を守るための、重要な挑戦なのです。

これらの企業が直面する課題はまだ多く、

新規施設の建設にあたっては「住民の反対運動」など、克服すべきハードルは少なくありません。

それでも、彼らの地道な取り組みが成功すれば、日本の鶏卵業界は少しずつ強靭な産業へと生まれ変わるでしょう。

私たち消費者が生産者のために出来ることは、その努力を受け止めて消費行動を起こすことだけです。

単に価格が安いものを選ぶ買い物からの卒業

消費期限が長いものを常に選ぶ買い物からの卒業

生産者への敬意を見せられるのは、私たちがスーパーで買い物する際の、この2つの行動だけです。

明日から、いいえ、今日から始めてみませんか?

最後までご覧いただき有難うございました

-

まとめ記事 畜産業と酪農業の「疲弊しきった現実」と「厳しい未来」

日本の畜産業の苦悩は続きます。明るい未来は訪れるのでしょうか? -

群馬の酪農家、10年で半減──酪農業の衰退が引き起こす連鎖的崩壊

群馬県の酪農業がここ10年で半減したという残念なニュースが届きました。急速な減少により地域経済への影響が心配されます。 -

バター不足が止まらない!気候変動・人手不足・需要爆増──日本の食卓への影響は?

こちらはGoogleでは見つけることが出来ない Microsoft Bing限定公開のブログです… -

【速報】ファーマーズHD 負債91億円で民事再生へ──花畑牧場になれなかった理由とは?

こちらはGoogleでは見つけることが出来ない Microsoft Bing限定公開のブログです… -

インド・米国・中国も——世界の酪農大国の”崩れゆく現実”とは?

“世界の酪農大国TOP5”と聞かれて皆さんが思い浮かべた国は、どこでしたか? 日本の… -

キユーピー ベビーフード事業からの撤退を発表、そして「こども家庭庁」は沈黙

キューピーが不採算となったベビーフード事業からの撤退を発表しました。なぜ子ども家庭庁は動かないのでしょうか?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b9f9e4b.896eb20f.4b9f9e4d.cec75291/?me_id=1294228&item_id=10000038&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-ryu-en%2Fcabinet%2F03275922%2Fbb-pp3-bjou3-001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b9f98bd.5a0dc196.4b9f98be.e8395b21/?me_id=1408177&item_id=10000002&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftommys-pudding%2Fcabinet%2F08979804%2F6itemset__main.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b9fa1ca.caf1e027.4b9fa1cb.9810feeb/?me_id=1357981&item_id=10011352&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhokkaido-gift%2Fcabinet%2Fthumbimage3%2F12102790%2Fkeirounohiabe.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント