2025年9月、2つの衝撃的なニュースが報じられました。

一つは岩手県のNHK盛岡放送局が伝えたローカルニュース、もう一方は全国的な調査結果です。

一見、関連性のないように見えるこの2つの情報が、実は日本の地方経済が直面する、

ある「構造的な危機」を浮き彫りにしています。

パンチです

パンチです最後までご覧くださいね

「お金の教養講座」のご紹介です

\まずは無料セミナー受講から、始めてみませんか?/

受講生満足度98.7%の講義を

体験してみてくださいネ

地方で始まる「倒産ラッシュ」の予兆

まず、NHK盛岡放送局が報じたニュースから見てみましょう。

民間信用調査会社の分析によると、

岩手県内の企業の約1割、1,400社以上が1年以内に倒産する可能性が高いとされました。

この数字の裏には、より深刻な実態が隠されています。

- 人手不足とコスト高騰: 倒産リスクが高い企業は、「建設業」や「製造業」など、地方経済の基盤を支える産業に集中しています。慢性的な人手不足や資材・エネルギー価格の高騰が収益を圧迫し、経営を直撃しているのです。

- 「小さな会社」から始まる崩壊: 倒産リスクが高い企業の7割以上が、「売上1億円未満」、「従業員5人未満」といった小規模事業者です。これは、地域の雇用を支える「雇用の受け皿」が、じわじわと消滅していくことを意味します。

「経営が立ち行かなくなり、資金が尽きて倒産する」という、今の日本にありふれたニュースですが、

県内の企業の1/10に倒産リスクがあるという事実は、岩手県に限らず大変な事態でしょう。

しかし、現在就業中、そしてこれから就職を控えた学生の方にとっての危機は倒産だけではないのです。

「廃業」という判断の増加

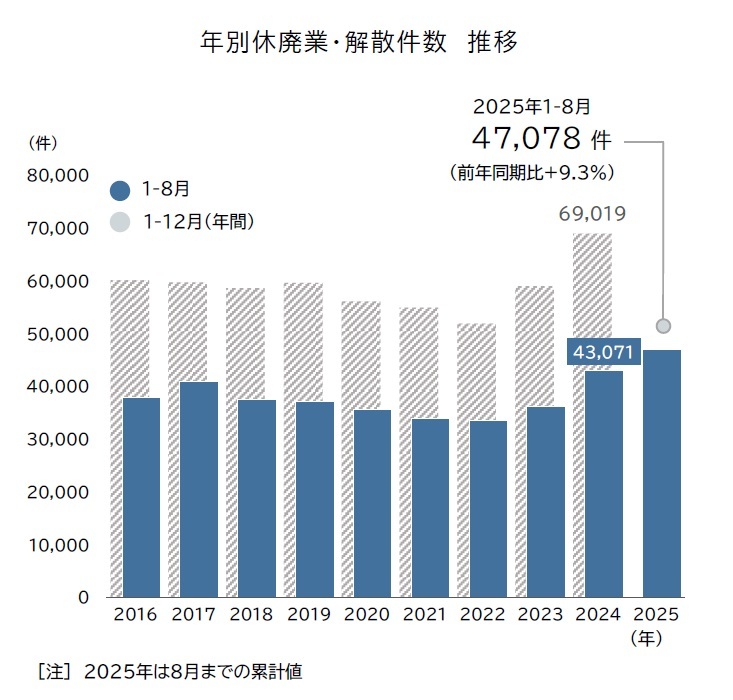

もうひとつのニュースは、同じく株式会社帝国データバンクの全国調査です。

これによると、2025年の企業の休廃業・解散件数は年間7万件を超えるペースで、過去最多を更新する見込みだというのです。

このニュースのタイトルは「余力あるうちの円満廃業」という言葉を強調していますが、

実はその裏に隠された、より深刻な現実があります。

今回の調査で初めて、休廃業した企業の「過半数が赤字経営」だったのです。

これは、従来の「廃業」が意味する「比較的健全なうちに事業を畳む」という傾向とは真逆の動きです。

- コロナ禍の終焉と助成金の打ち切り: コロナ禍で企業を支えていた給付金や助成金が終了したことで、赤字経営の企業が事業継続を断念するタイミングになったと考えられます。

- 将来への見切り: 物価高や人手不足、社会保険料の負担増など、今後も経営環境が好転する見込みは乏しいと判断した経営者が、赤字に陥った段階で「これ以上、事業を続けても状況は悪化するだけだ」と見切りをつけ、廃業を選択しているのです。

このデータは、「元気なうちに辞める」という一部の「円満廃業」よりも、

「赤字から抜け出せない。傷が浅いうちに会社を畳んでしまおう」という企業が多数を占めていることを意味します。

今の日本経済の中での中小企業の厳しい立場を物語っているのです。

合理的な廃業がもたらす「理不尽な現実」

「円満廃業」と「赤字廃業」のどちらであっても、「市場からの退出」が増加していることに変わりはありません。

一般的に廃業を選択した場合、倒産とは異なり経営者の資産が一定額確保されることとなります。

これは、経営者にとっては合理的な決断かもしれませんが、従業員にとっては何の落ち度もないのに突然職を失う

「寝耳に水の解雇」

に繋がるのですから大問題です。

特に地方、そして高齢の労働者は、一度失われた雇用が再び生まれる可能性は極めて低いでしょうから

この「経営者の合理的判断」が招く「廃業の増加」により、

地方経済の崩壊は、今後、ますます加速すると思われます。

地方で「家を建てる」ことのリスク:人生設計への警告

この二つのニュースを重ね合わせると、日本の地方が抱える本質的な問題が見えてきます。

- 若い世代の都市部への流出加速: 将来性のない中小企業が多い地方に就職することは、潜在的な失業リスクを抱えることと同義です。もはや地方で働くこと自体がキャリアリスクと考える若者の都市部流出が加速する可能性、極めて高くなるかも知れません。

- 不動産価値の下落: 地域の雇用が失われ、人口が流出していく中で、安易に地方で家を建てるという選択は、将来的に大きな負債となるリスクをはらんでいます。また買わなくても、不動産を所有してしまうと、売却しようにも買い手が見つからないまま、維持管理の手間や費用が発生し、固定資産税の負担も残るという恐れがあります。

- 「田舎FIRE」の幻想: 「生活費が安いから」と安易に地方でのFIRE(早期リタイア)を夢見る人もいるかもしれません。しかし、医療や生活インフラの縮小など、想定外の後悔をすることになるかもしれません。

\お金の勉強、何から始めたら良いか分からない方にお薦めの書籍ですよ!/

これからの時代、私たちは国が主導する「労働移動」という大きな流れの中にいることを正しく理解する必要があります。

人口減少社会において限られた人材と資源を、より生産性の高い大企業や成長産業に集約させたい

「最低賃金の引き上げ」や「社会保障の対象区分の拡大」

といった政府の政策は、一見、労働者を守るためのものですが、

その裏には財務的な体力が乏しい地方の中小企業を「ふるい」にかけて脱落させたいという思惑が見え隠れします。

これは、国家全体の生産性を高めるための合理的な戦略であり、その結果として、

多くの地方の中小企業は「退場」を促されているのです。

厳しいようですが、資本主義社会のなかで生きる私たちにとっては当たり前のことだと考えています。

生き残りの術を持たない会社を救えるほど、私たちの国は裕福ではないのです。

私が皆さんと意識を共有したいことは、

この流れを読むことなく、安易に人生の拠点を「地方」に決めてしまうと、

将来リカバリーできない大きなリスクになるかも知れないということです。

私が住んでいる近所でも新築の家を建てているところが何ヶ所かありますが、

10年後、20年後にこの田舎町が今までのように存在しているとは思えず、

他人事ながら心配になりつつも、少しだけ残念な気持ちになります。

皆さんが、ご自身とご家族の将来を守るために

「どこで働くか」を考えて

「どこででも働ける自分」となれるよう自分を磨きつつ

負動産ではなく、金融資産を貯える

そんな現実的な「人生防衛策」を考えてみてはいかがですか?

最後までご覧いただき有難うございました

\資産運用、そろそろ始めてみませんか?/

コメント