富山市でエゴマ葉の生産拠点として2014年に立ち上げた植物工場が

2025年9月末をもって、わずか10年余りで閉鎖するというニュースが目に留まりました。

閉鎖の理由は「設備の老朽化」とのことです。

「一定の成果」があったとYahoo!ニュースは伝えてますが、果たしてそれは事実なのでしょうか?

10年間、露地野菜の農家として経営を続けてきた私の眼には、

「このプロジェクトは、最初から採算がとれない、見通しが甘い計画だった」と映ります。

私は野菜価格の低迷と生産コストの高騰、さらに温暖化による収穫の不安定さに苦しみ、3年ほど前に農業から撤退しました。

それに加えて野菜工場経営には「莫大な設備投資」や「水道・光熱費」、「修繕費」が必要となります。

それらを踏まえると、野菜工場の経営を健全化・黒字化するのは至難の業で、

露地野菜との価格競争に勝つことは、現実的に不可能だと私は確信しています。

今回の富山市のエゴマ工場閉鎖は、

「普通に野菜工場を作って、普通に運営してたら、普通にこうなってしまった」という

まさに当然の帰結を物語っています。

では、一体なぜ、このプロジェクトが立ち上がってしまったのでしょうか?

どうぞ最後までご覧くださいね

「お金の教養講座」のご紹介です

\まずは無料セミナー受講から、始めてみませんか?/

受講生満足度98.7%の講義を

体験してみてくださいネ

現場感覚から見る、エゴマ工場の失敗構造

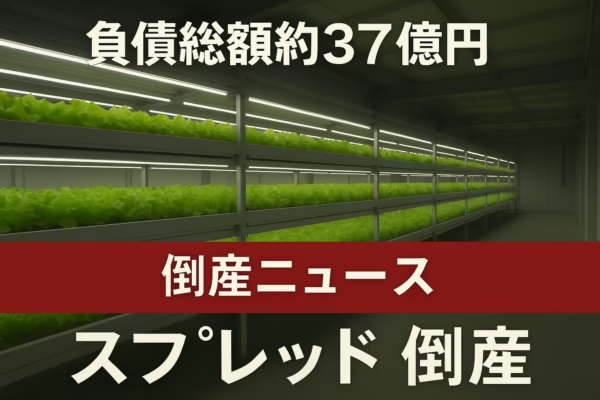

2024年に自己破産した「スプレッド」では、中部電力などの強力なバックアップがあり、

レタスという大きな市場を見据えて生産していたにも関わらず経営が傾きました。

このことから、野菜工場が抱える経営リスクは非常に大きいと考えるのが常識であるのに、

富山市の取組みは更に高いハードルが待ち受ける、無謀なチャレンジだったと言えます。

エゴマ市場の小ささ

そもそもの話として、エゴマの市場規模が小さすぎるという根本的な問題があります。

日本の家庭で日常的に使われる大葉(青シソ)の年間産出額が約193億円規模であるのに対し、

エゴマ油を含む「シソ・エゴマ油」市場全体ですら20億円から40億円台と、桁違いに小さいのです。

更にエゴマの葉は、主に焼肉店などの業務用需要が中心ですが、

頼みの焼肉店も「仕入れコストの上昇」などにより閉店が続いておりエゴマにとっても逆風となってます。

スーパーでいつも見掛ける大葉のように、一般家庭で日常的に消費されるものではないエゴマ、

大葉が1枚あたり5〜10円程度で販売されているのに対し、

エゴマ葉は通販や輸入物で1枚あたり12〜15円と割高です。

この物価高の中で、あえて高価格のエゴマを手に取る一般消費者獲得には限界があると思います。

皆さんはスーパーでエゴマの葉を買ったことがありますか?

私、一度もありません。

残念極まりない「売上及びコスト」の見通し

富山市の工場は年間30万〜50万枚のエゴマ葉を出荷していたとのことです。

この数字を通販での小売価格(1枚あたり12円)に当てはめて試算してみましょう。

- 年間売上(小売価格換算): 約50万枚 × 12円 = 600万円

- 工場側の手取り収入: 輸送コストやスーパーの販売手数料などで小売価格の約半分が差し引かれると仮定すると、工場側の手取りは300万円ほどでしょう。

一方で、生産にかかるコストはどうでしょうか。

暖房費に温泉熱を使い井戸水を使うとはいえ、人件費や電気代は必ず発生します。

- 人件費: 作業員1名分の人件費を日本の平均年収450万円と仮定

- 電気・水道代: 照明や潅水ポンプなどで年間100万円

- 苗代・肥料代・その他資材費: 年間50万円

これだけで年間600万円の経費がかかり、工場側の収入300万円を大きく上回ります。

なお、この試算には、「工場設備の初期投資」や、

今回の閉鎖理由となった「修繕費」などは

一切含めていません。

「LEDは長寿命」という誤解

一般的にLED照明は30年も40年も持つ、「一度買ったら一生もの」というイメージが定着していますよね。

しかし、それは家庭用の話です。

植物工場では、高出力のLEDを1日16〜24時間点灯させるため、

わずか7〜10年で寿命を迎えることが珍しくありません。

富山市が閉鎖理由に挙げた「設備の老朽化」は、こうしたLEDや空調設備の更新費用を計画当初に見逃していたものと思われます。

それが意図的なものかどうか分かりませんが、自治体の全面的な支援があったとしても、

このエゴマ工場は「操業開始から10年での閉鎖が確定していた」という事実は間違いないでしょう。

「エゴマを特産品に!」 先走ってしまった「見栄とメンツ」の構造

このような無謀なプロジェクトが立ち上がった理由を辿ると、

そこには自治体の都合や政治的な思惑が見え隠れしています。

政策プロモーションとしての「エゴマ」

エゴマは「健康食品」としての圧倒的に高い認知度が最大の武器です。

このことから、耕作放棄地の活用や特産品化といった過疎に陥りそうな地方都市にとっては

「夢」を見てしまいそうな野菜ですね。

そしてエゴマの全国的に有名な特産地は、多くの消費者には定着していません。

富山市は、「これは格好のチャンス!」と捉えて、国や地方の交付金・補助金を獲得し、

「地域活性化」「6次産業化」といった成果を狙っていたことだと思います。

引用元:富山えごま専用ホームページ

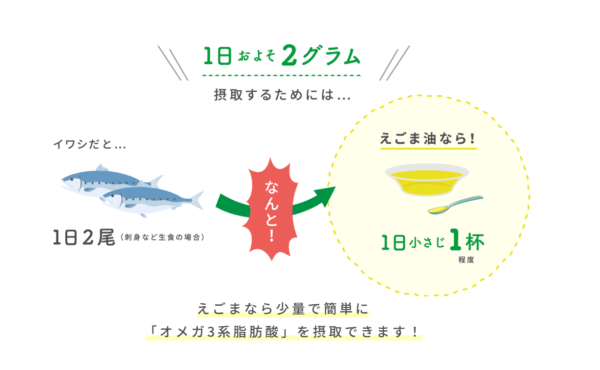

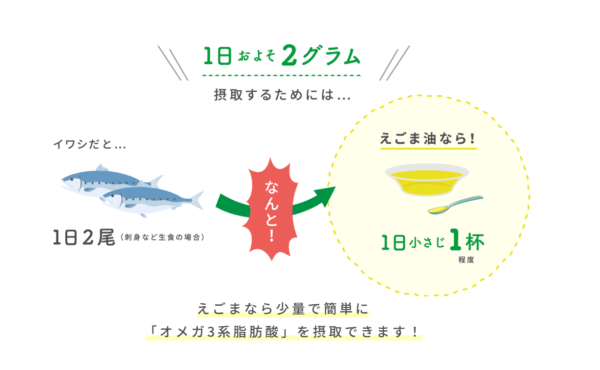

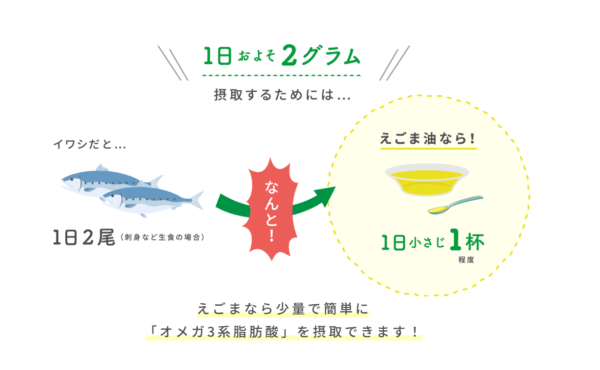

添付のように健康イメージを前面に押し出し、

「イワシ2尾分のオメガ3脂肪酸がエゴマ油小さじ1杯で摂れる」といったキャッチーなコピーで、

ブランドイメージの定着を図ろうとしました。

しかし、どれだけ宣伝にお金をかけても、消費者の心を動かせなければ商品は売れないのです。

失敗を認められない政治的メンツ

今回の閉鎖で、プロジェクトの失敗は明らかになりました。

しかし、富山市は今後も「エゴマ6次産業化推進グループ」としてPR活動を続けると報じられています。

これこそ、補助金ありきで始めたプロジェクトが陥りがちな罠です。

多額の税金を投入した以上、すぐに「失敗でした」とは言えません。

旗振り役だった自治体の権力者のメンツもあるでしょう。

工場という最大の赤字源を切り捨ててでも、PR活動を続けて「まだ諦めていない」姿勢を見せることで、

何とか体裁を保とうとしているように見えます。

その表れが「一定の成果」というコメントでしょう。

この事業に何億円を投じたのかは明らかになってませんが、民間企業だったら、あり得ないと思います。

まとめ:犠牲になるのは、真面目に付き合った農家

このような「見栄」に振り回されるのは、いつも現場の農家です。

自治体の実力者から「富山市のために、エゴマの特産化に力を貸してくれ」と頼まれたために、

断り切れずに今日も栽培に取り組んでいる農家も少なくないはずです。

野菜農家にとって喜びを感じる瞬間とは、自分が思い描いたとおりに野菜の出来がよいとき、

そして

その美味しい野菜が消費者から喜ばれたときです。

果たして、「エゴマ農家」の皆さんは、この達成感を感じていらっしゃるのでしょうか?

今回の工場閉鎖という結末は、市場が未成熟で需要が少ないエゴマの現実を突きつけます。

もはや、富山のエゴマ栽培は、補助金と自治体のメンツによってかろうじて維持されている構造にしか見えません。

その旗印である野菜工場が閉鎖した時点で、「特産化の夢」は諦めるべきでしょう。

消費者ニーズやコストを無視して理想だけを追い求めたプロジェクトは、

官民問わず、現場の努力や苦労を無駄にし、最終的には残念な結果に終わるのです。

国民の食と地域の農業を最先端技術で支える野菜工場、

その響きは良いですが成功事例は限定的であるという事実に気付き、

早く夢から覚めて、現実に戻ってきて欲しいところです。

最後までご覧いただき有難うございました

\資産運用、そろそろ始めてみませんか?/

コメント